在蓝天中自由翱翔,是不少人儿时的梦想,然而要成为一名合格的飞行员,却要饱受一番历练。对很多飞行学员来说,不少专业课程和训练都让人“叫苦连连”,然而对于中国民用航空飞行学院教师张焕的学生来说,即使专业名词再生涩费解,领航概念再抽象难懂,张老师的课堂也能将其变得生动有趣且容易理解。

张焕所授的课程被称为“空中领航”,是飞行技术专业核心课程,从教38年来,张焕以其生动的教学风格,成为学生眼中“零差评”的“领航战神”,他带领学生进入飞行的世界,为他们撒下蓝天梦的种子,最后在全国乃至世界各地开花结果。

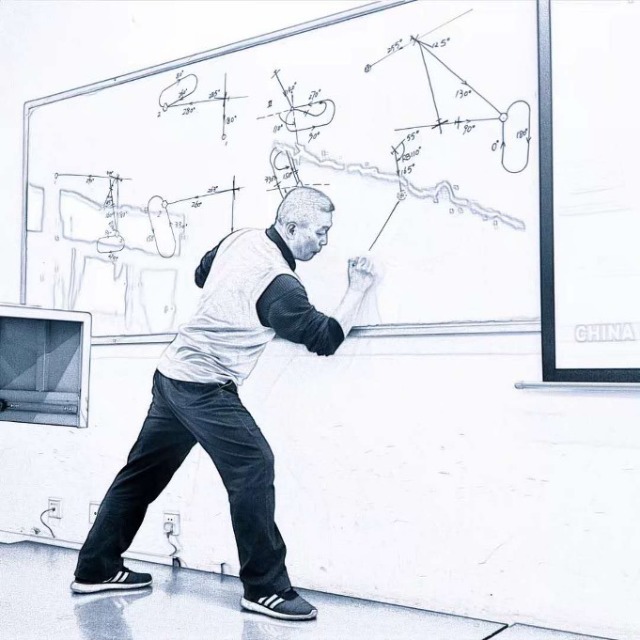

《领航战神》。郝晨阳 摄

“反转”的人生

新学期伊始,在中国民用航空飞行学院第八阶梯教室里,张焕在没有借助话筒的情况下,开始了他95分钟的授课。在这间198个座位的大教室里,他全程走动着,谁也看不出,这位神采奕奕的老师距离退休仅有一年的时间。

为何不用话筒?张焕用一口重庆方言幽默地回答说:“我从小中气就很足,还参加过合唱团,知道啷个(怎么)发音不废嗓,应该说是老天赏饭吃。”笑过之余,他又说:“话筒会束缚住我,影响我的发挥。”

在张焕看来,哪怕从上午第一节课讲到下午最后一节课,他也能在下课后哼着歌走回办公室,精力充沛的原因是“特别喜欢教学”。

但很难想象,教师其实是张焕从小排斥的职业。学习成绩优秀的他考进了大学,走入了民航领域。在大学毕业时,张焕选择到学校当飞行教员,原本以为从事的是与传统教师不一样的工作,但工作不久,张焕又因为多种原因转为理论教学老师,加入航行系,教授空中领航课程。

人生来了个180度“大掉头”,张焕坦言,自己经历了从最初排斥,到被动接受,再到后来深深地热爱这样一个过程。而其中不变的,则是他的较真。

一开始,面对空中领航知识的欠缺,他在正式授课前开启了集训式的自学,在不到一个月里学完了整本书。然而初上讲台他还是会紧张,甚至突然忘记要讲的内容。这让追求完美的张焕意识到,作为老师,不仅要记住教什么,还要掌握好怎么教。

于是,他开始一边积累和总结教学经验,一边摸索更好的教学方式,以求达到最好的教学效果,那时,他年仅22岁。

张焕在课堂上声情并茂地讲授领航知识。杜雨洲 摄

是编剧,是导演,也是演员

如今,讲台上的张焕早已从一个略显生涩的青年,变成了资深教师。

“焕哥”“焕叔”“焕爷”……这些学生对张焕的称呼,他都欣然接受。有时候学生在课前把他的教具藏起来,面对这些玩笑,张焕不仅不生气,还会配合“表演”,“与学生成为朋友,是教学取得成效的第一步。”

某个新学期的第一堂课后,一位学生加上张焕微信,向他表达感激。原来,该学生因为家庭的原因对于是否还要继续学习飞行摇摆不定,而正是张焕的第一堂课,让他坚定了自己最初的选择。

“只教书,不育人,就不是一个合格的老师。”对于要强的张焕而言,光合格还不够,他要让自己成为一个好老师,“好老师是一个出色的编剧,精心策划每一堂课的内容;还要是一个厉害的导演,引导学生进入知识的世界;也要是一个优秀的演员,用丰富的情绪去带动课堂的气氛。”

于是,他会不停收集与课程相关的最新热点或者话题,来引发学生的共鸣和思考,同时也帮助他们树立正确的思想。“利比亚撤侨”事件、“C919首飞机组”、“北斗导航系统的研发”等内容,都在张焕的案例库中。

他的课堂看似轻松,但其实每一句话甚至每一个动作、每一个笑点,都经过精心设计,只为能让每一位学生都学有所获。

张焕在课堂上与学生交流互动。杜雨洲摄

精雕细琢的教育工匠

除了设计课堂内容这些“软件”以外,张焕还自己打磨课堂“硬件”——教具。

为了让学生更好理解动态飞行中抽象的概念,他化身“手工艺人”,找板材、做切割、刷油漆、画线条,一个导航仪表完成制作。这一类“传统道具”,一度是张焕的课堂上性价比最高的教学工具。

张焕自制的教具。受访者供图

如今一个个教具早已痕迹斑斑,但张焕编著的《空中领航学》教材却已更新到第四版。

1995年,随着中国民航大发展,当时的教材已经不适合民航教学,于是张焕挑起大梁,开始编著新的《空中领航学》。随后的一年里,他查阅海量资料,最终纯手写完成了六十余万字的书稿。

直到今天,教材经过几次改版,内容安排和形式结构较最初有了很多变化,不变的是张焕爱钻研的劲儿。书里的每一张图,都是他学习绘图工具后在电脑上制作完成的,每一张照片,也都是他自己进行拍摄。为了让学生们更清晰直观地了解图标方位,他甚至用自己的手作为“参考工具”,形成插图供学生比对。

张焕在编著的教材中用自己的手作为参考工具。受访者供图

时光荏苒,在中国民用航空飞行学院,一届届学子圆梦蓝天,今年教师节,不少人都在转发张焕的一张照片。画面中,他迈着弓字步,正身体微倾着在黑板仅存的空白之处“作画”。

“张老师的身体犹如分成了3个象限,与当时课上的内容正好契合。”已经毕业三年的郝晨阳是当时的拍摄者,照片经过后期处理,被他命名为“领航战神”,“张老师在我们心中就是‘空中领航活地图’,他的每一次讲解都在赋予我们力量,让大家飞得更高、更远、更正。”(中国教育报-中国教育新闻网通讯员 杜雨洲 郗冰莹 记者 葛仁鑫)

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.