摘要:基于教学评一体化的观念,在课堂变革从单纯重教向关注教与学的双向互动转变的基础上更进一步,通过落实课堂即时评价实现对教学过程中不同阶段教学目标达成状态的把握,实现基于实证的教学。以“学·练·创”为课堂格局,以“快反馈”为课堂机制,建立新型教学范式,抓住“课堂评价”关键,通过课堂观察、评价与诊断,推进“基于最小教学单元的教学评一体化”教学改进行动。

关键词:教学评一体化;课堂有效性;课堂评价

“教学评一体化”是将教育目标、教学过程和评价机制紧密结合,从而形成一套完整的教育体系。它强调教学、学习、评价三位一体。“教学评一体化”中的评价是一种伴随教与学进程而实施的形成性评价,持续镶嵌在教学全过程之中,和教师的教、学生的学相互影响、相互呼应。

近年来,课堂教学经历了从单纯注重教师的教逐步向关注教师的教与学生的学的双向互动的转变,尤其注重学生的参与和学习。这是课堂变革的重大进步。然而,由于缺少评价环节,无论教师的教还是学生的学,都无法观察和判定其质量与效益是否达成预期,课堂教学的最终所获几近于时下流行的“开盲盒”游戏。只有在课堂教学流程中强化教学评一体化的观念与实操,才能将对课堂有效性的追求真正落实。

建构基于最小教学单元的教学评一体化课堂范式

基于以上思考,陈经纶中学民族分校推动实施了“基于最小教学单元的教学评一体化”实践,将形成性评价贯穿于常态课堂中的每一个教学单元,形成了以“学·练·创”为课堂格局,以“快反馈”为课堂机制的教学范式。具体操作见表1。

在上述教学范式下,围绕教学目标,根据课堂教学过程中不同阶段的目标重心形成不同的教学单元,进而匹配组织实施相应的即时形成性评价,从而实现“教学评一体化”基于最小教学单元形成运行闭环,让课堂在一“节”一“评”的节奏中逐步进阶,稳步推进。

强化课堂即时评价对课堂教与学的有力引导

通过“学·练·创:快反馈”教学范式实现基于最小教学单元的教学评一体化,课堂即时评价反馈是关键。如何组织此种评价反馈呢?

一是评价内容聚焦核心知识、核心能力、核心素养,确保高价值。课堂教学应该围绕掌握本节课所学内容的核心知识,培养相关核心能力,形成核心素养来展开,作为一体化教学中的一个特殊环节,反馈评价也应遵循这个原则,不应在枝节上纠缠,让评价远离课堂主线;更不要为了完成形式上的评价而脱离课堂主线。如例1:在小学二年级的语文课上,教师针对课文中出现的6个生字词展开识字教学,并带领同学们练习其笔顺后,选定其中的“舞”字,设计了“‘舞’字的第4画是‘一’还是‘丨’”的问题来进行即时反馈。这个问题关注到学生在书写“丿”后容易连写3条“一”的笔顺错误,紧扣住了小学二年级汉字教学的关键。但,如果设计“‘舞’字的第7画是‘一’还是‘丨’”,则能够检测学生书写此字上部的竖画时是会写3条还是4条,在对易漏易错笔画的重点关注中帮助学生辨析正字与错字,掌握更核心的知识。

二是评价任务突出即时性和表现性,确保可操作性。课堂教学进程中的过程性评价必须紧贴教学流程,实现即时、限时的“短”“平”“快”评价;同时,评价旨在反映当堂教学的教学效果,应尽可能地表征出学生经过学习过程后知识、能力与素养的具体状态。如例2所示(见表2),表中的两个设计,设计1的评价内容容量过大,评价形式也过多依靠主观表述,显然在课堂即时反馈操作时十分不便,无法实现尽快反馈。设计2的评价内容则相对集中,而且注重相关内容之间的强关联,对主观性思考采用客观化评价形式呈现,将个性化观点留待学生群体作出选择之后进行现场追问来实施,提升了时效性与可操作性。

三是评价实施注重贯通和进阶,确保导向性。教学评一体化中的评价是整个教学流程中的重要一环,而教学流程绝不会是平铺直叙的。顺应课堂教学的逻辑与学生思维的规律,教学流程会有一个由表及里、由低到高、由直观到抽象、由浅近到深层、由单一到综合的变化过程;紧贴不同课堂教学单元的评价反馈也必须与不同的教学阶段相匹配,以顺应教学流程的发展脉络,实现首尾贯通,逐步进阶,引导教学走向课堂教学目标的最终达成。上述提到的两个例子中,例1在课文中关键汉字的识字学习后进行反馈,是教学进程中对核心知识的评价,属于“导学”单元初级的“学程反馈”。例2则是在古文诵读与解析的基础上,设计了真实情境来对核心知识加以运用。同时,基于学生对古文的理解,转换阅读理解的角度,借助“设计展区色调”这个任务来考查学生对文章渲染的气氛的感知与表达,体现对综合运用与审美素养的关注,属于课堂“导创”单元高阶的“学成反馈”。

聚焦三个核心,突出即时性和表现性,注重贯通和进阶,课堂评价反馈就能实现有价值、可操作并导向目标达成。

增强评价实施能力促进教师课堂教学水平的提升

为了推动“基于最小教学单元的教学评一体化”的教学方式在课堂教学中的切实落实与全面推进,学校基于上述建构,组织实施了以课堂即时反馈评价为重点的教学改进行动。

第一,开展课堂教学评价专题培训,转变教师教学观念。从以教为主到教学并重再到教学评一体化,是教师教学行为习惯的跨越式迭代,需要教师突破传统教学观念的藩篱,走向更重实证的教学。聚焦教育评价,关联课堂结构、高阶思维等要素,通过组织教师专题培训,在专业视域拓宽的过程中实现教师观念的更新。

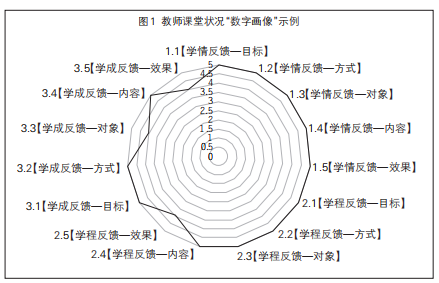

第二,设计课堂评价量表,引导教师教学设计。设计《“学·练·创:快反馈”课堂改进状况评价表》,对三种不同阶段不同类型的课堂评价(即学情反馈、学程反馈、学成反馈)从评价的目标、对象、内容、方式和效果五大方面进行细致描述与指导,帮助教师提升评价能力,建立以评价为依归的课堂教学设计的观念与习惯。

第三,应用评价量表,组织广泛课堂观察。以课堂评价为观察重点,项目组借助数字化工具,将课堂改进状况评价表的全部评价要点录入其中,建立听评课数据收集与沉淀平台。借助这个平台,全体教师开展学科内、学科间的课堂观察活动,对每一个学科每一位教师的课堂从三类评价五大方面进行数字化评价,从而积累了学校全科全员的课堂状况评价数据信息。

第四,挖掘数据信息,开展基于数据实证的课堂诊断。基于教师课堂观察与课堂评价积累的数据信息,运用数字化工具将积累的大数据进行可视化处理。以学期为时间周期,实施课堂诊断,为各学科组乃至于每一位教师实施“最小教学单元的教学评一体化”的具体情况进行“数字画像”(详见图1),帮助教师群体和个体对照评价表优化教学设计,对照“数字画像”优化教学行为。

实施基于最小教学单元的教学评一体化,提升了教师课堂教学评价的能力,丰富了教师课堂教学组织的方式,在建设有效课堂的教学改革上走出一条新路。

❋ 本文系北京市教育科学规划一般课题“区域基础教育质量评价能力建设研究”(课题编号:CDDB21280)的研究成果。

(作者系北京市陈经纶中学民族分校校长、正高级教师、北京市特级校长)

责任编辑:徐杨

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.