关于“什么是美”,每个人心中都有自己的论断,对于摄影师而言,重要的职责就是用镜头记录自己心中的那份美。法国雕塑家罗丹说:“世界上并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”我想,大师的本意恐怕是提醒世人不要忽视平凡,美往往与平凡如影随形。可是我觉得,当人们仰视伟大的“不平凡”时,更需要警惕自己对美的盲目。

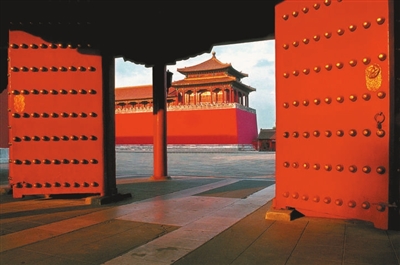

故宫的美是不言而喻的。每当我走进这昔日的帝王之家,驻足凝视这宏伟的古建筑群时,脑海里都不禁泛起前人对它的种种淋漓醉墨。静默欣赏后,总不免有些不满足的感叹,我心中的故宫似乎更有其美妙奇韵之处……面对着历经六百年兴衰荣辱的紫禁城,我常常扪心自问:故宫中什么最使我心痴神迷,竟让我一而再再而三地畅游在这浩瀚历史长河的遗迹里,徜徉在这高墙之下、深宫之内呢?我想了很久,却不知如何表达,于是只有用我的相机镜头去寻找答案。

摄影是记录,更是创造

四十年前,我初次踏入紫禁城,那一刻,我仿佛穿越了时空。我被这里的宏伟建筑、精美雕饰和深厚文化底蕴深深震撼。从那一刻起,我决定用镜头记录下这座宫殿的每一个瞬间,让它的美、它的历史,能够穿越时空,被更多的人所看见、所感知。

我拍摄紫禁城四十年,足以见证紫禁城的无数变迁,也用镜头捕捉到无数个动人的瞬间。我每一次按下快门,都是对紫禁城的一次深情凝视,都是对历史的一次深刻感悟。在此过程中我认识到,真正的美常常是含蓄而耐人寻味的,很少一目了然地直接呈现在人们面前。如果想发现紫禁城真正的美,如果想在摄影中进行美的探求,我就只有坚持华山一条路——通过镜头认真地探寻、智慧地寻找、痴迷地流连忘返……

从黄昏到黎明,紫禁城经历了从沉寂到苏醒的奇妙变化。在拍摄过程中,我一次又一次地目睹了红日是如何依依不舍和宫殿告别的,领会了“梦”是如何一点点开始的,又悄悄迎来了黑夜,逐步领略了黑色的神秘和美艳;我比更多的人理解了“黑”并不是拒绝了光,而是以另一种不可解释的方式拥抱了光,并且最终还要再次迎接朝阳的到来,让红与黑的结合,成为更美妙的一天的开始。

这四十年里,我经历了摄影技术的日新月异。从胶片到数码,从黑白到彩色,每一次技术的革新都让我更加深入地挖掘和呈现紫禁城的魅力。我深知,摄影不仅仅是记录,更是创造。我试图通过我的镜头,将紫禁城的历史、文化和情感凝聚成一幅幅生动的画面,让观者能够感受到那份跨越时空的震撼与美丽。

追寻美的至高境界

四十年光影,记录了紫禁城黄昏、黑夜、黎明与白昼的交替。这是我对摄影的执着追求,也是对紫禁城的无尽热爱。在这个过程中,我对艺术摄影也平添了几多深刻的理解:真正的艺术摄影是美的至高境界。

摄影有多种功能,比如纪实、报道、医学、刑侦等,这类摄影要求我们真实记录。但艺术摄影则是另一回事,除了记录之外,还包含了一种创作成分。

我认为创作有两种:一种是美术家式的创作,就是无中生有,比如在一块石头上进行雕塑,使之成为一件艺术品;另一种则是摄影家式的创作,既记录客观世界,又对其进行筛选和截取,从而形成一种新的东西。

风光摄影,有的是纯粹记录,但有的就不只是记录。前者,把美景拍摄下来;后者,比如美国摄影家亚当斯,他在摄影作品中加入了自己的东西。摄影的创作手段有多种,最为重要的一种是选择,另一种是控制。

摄影艺术的魅力就在于它的无限性,比如镜头、焦距、光圈、快门、反差的控制,控制又有不同的程度,其排列组合趋于无限。亚当斯对“黑、白、灰”的度的控制达到了很高的境界。当然,不完美也是一种美,中国艺术的空灵和对意境的强调也是难能可贵的,这深刻影响了中国的风光摄影。

摄影的魅力还在于它的不可预见性。我们的风光摄影常常缺乏这种认知,不少摄影家还在极致追求最佳光线、最佳天气等,往往容易陷入一种误区,其实只有神来之笔才是最妙的——例如失误能产生佳作,盲拍也可以有一些意外收获。我觉得应该倡导接受不完美、敢于个性化的拍摄风格。

风光摄影现在应该高举“美的大旗”,不要贬低美。关于“真、善、美”,我以为:真是属于科学范畴的;善是道德伦理范畴的;美是人类的终极追求,是人怎样活着才最好的问题。我认为,某些情景下,美比思想更有力量,艺术比哲学更打动人心。美是人类追求的至高境界。

为了表达充满神性的美,摄影家通过相机完成破译工作,在此过程中,摄影家不是只做减法,有时还要做加法。加什么?加进摄影家的审美观、情趣、情感等。情感是瞬间性的,思想却是充满逻辑性的。我们要通过点、线、面、色彩、光影等把视觉艺术的规律加进去。如果只照别人的东西去做,那是简单模仿,而摄影艺术中的原创性则是十分可贵的。

拍摄自己心中的故宫

拍摄故宫,每个人的诉求是不一样的:有人要拍摄照片留作纪念,有人要创造作品参加比赛,有人为了搜集研究资料,有人则是为了追求艺术……大家的立场不同,不能一概而论。我能做到的是:只遵循个人诉求,拍摄自己心中的那个故宫。

其实,大家眼里看见的故宫没有什么大的差别,但要拍出不一样的故宫也很容易,只要你在拍摄时稍微换个角度、换个视点,或者采用不同的曝光,就会拍出和别人眼里不一样的故宫了。

然而,要拍出心中的故宫却不是那么容易的。自己对故宫是什么样的印象,认为故宫最美的是什么,故宫在自己的心中是什么样的位置,都要深刻思索、形成判断。最关键的还是要有摄影的技术,能够把心中的故宫、心中的感悟形象化地展现出来,或具象、或抽象、或单幅、或组照,诠释出心中的理解,呈现出与其他人不同的影像作品。

感谢高科技的摄影器材,高度自动化的设备为大众提供了利器,不同的曝光、不同的构图、不同的取景镜头的运用,都能撷取到每个人心中不同的故宫影像。如果拍摄者善于等待,有效地利用不同的光线效果,同时勤奋地一次次前往创作,就能拍出越来越多贴近于自己想象和期待的故宫,把自己想看见的、认为最美的宫殿呈现出来。

故宫是固定的,要想拍“活”故宫,首先要多去。我去故宫少说也有几百次。每次我进入故宫,都会担心今天会不会白跑一趟,可时至今日,我还从来没有白去过一次。因为拍着拍着,我就有了新的发现;拍着拍着,我就有了新的感觉。其次,要学会从各个角度去审视,用不同的方法来表现。故宫就像一个万花筒,每转一次,都会有不同的景观体验。同理,对同样的故宫,不同的摄影人可以拍出不同鲜活的影像。

拍摄故宫还要讲究抽象。故宫中有大量可以提炼的抽象事物,关键在于怎么挖掘。我的作品中有很多抽象元素,比如角楼作品,它既有角楼的形状,又有柳枝的抽象线条。画面中的柳枝与角楼有机结合,形成框与线巧妙的搭配,较好地表现出故宫角楼的风韵。

另外,在拍摄时,我们也要善于灵活把握,不要仅靠等,不要仅靠发现,还要巧妙地创造抽象拍摄的机会。因此,在拍摄故宫的抽象画面中,抽象可以是形象,也可以是色彩,还可以是多种元素的组合。与具象摄影相比,抽象表现的难度更大,需要高度的概括能力和摄影技术的表现能力。

(作者系著名摄影师,著有《故宫新影:被镜头定格的历史风华》等)

本文配图除署名外均选自“李少白拍故宫40年”系列丛书

《中国教育报》2025年07月04日 第04版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.