长期以来,西安培华学院秉承“以赛促教、以赛促学、以赛促训、赛学训相结合”的教学模式,坚持“院-校-市-省-国家-国际”六级竞赛模式,实施竞赛与课程相结合、竞赛与教改相结合、竞赛与创新相结合,打通“课赛融通、产教融合、科教融汇”协同实践育人体系,营造良好的育人环境,提高大学生创新意识、创新思维,助力学生全面发展。

创新实践育人培养模式,赋能实践能力培养。一是课赛融通。在分析课程结构和学科竞赛类型的基础上,将通识课程与学科理论型竞赛结合,学科基础课程、专业基础课程与学科应用型竞赛结合,专业课与学科创新创业竞赛结合,重构课程体系,促进课程教学改革。二是产教融合。在应用型人才培养方面落实专业培养目标支撑行业企业岗位需求,课程体系教学目标支撑专业培养目标,毕业要求支撑专业培养目标,实现教学闭环。课程与职业资格认证相结合,将职业资格认证的知识元素和技能融入课程体系,提升课程教学的针对性和实践性,突显应用型教学特色。三是科教融合。分析学科应用型竞赛的性质和特点,将学科应用型竞赛项目植入人才培养中,实施“3+1”模式,即工科类增加3个课程设计和1个毕业设计,文科类增加3个学年论文和1个毕业论文。在人才培养中结合教师的科研项目和学科竞赛项目有计划地安排课程设计和学年论文,有效提高学生的创新力和创造力,赋能实践能力培养。

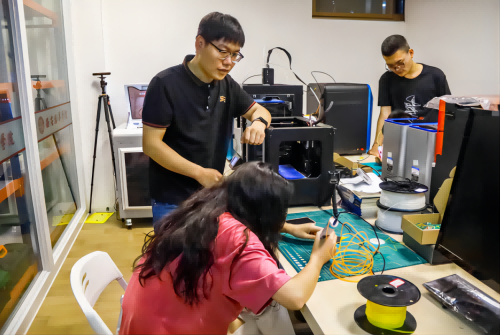

青年教师指导学生参与学科竞赛

探索课赛融合新模式,激发学生创新动力。课赛融合是深化教学改革的需要,是培养“两性一度”(即高阶性、创新性和挑战度)金课的目标,将深度学习和迁移学习与学科竞赛项目相融合,丰富高阶性知识,培养学生的思维能力、创新能力和挑战性能力。根据学科竞赛类别,在学科理论竞赛个人项目方面,将全国大学生英语竞赛元素和“外研社杯”全国大学生英语(阅读、写作、演讲、辩论)大赛元素融入大学英语课程、将“中金所杯”全国大学生金融知识大赛元素融入金融基础课程、全国大学生数学竞赛元素融入高等数学、全国大学生周培源力学竞赛元素融入力学课程、ACM-ICPC和CCPC大学生程序设计大赛元素融入程序设计等等;在学科应用竞赛团队项目方面,将全国大学生电子设计竞赛元素、全国大学生数学建模竞赛等竞赛元素融入多门课程;在学科创新创业型竞赛方面,将“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”中国大学生创业计划大赛、中国“互联网+”创新创业大赛、全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛等竞赛元素与第二课堂融合,提高学生自主学习的能力。

落实学业导师制牵引,创建课外奖励学分。一是制度引领,高效推进。学校围绕学业导师制,制定学业导师制管理办法,遴选优秀教师担任每个班级的学业导师,明确学业导师责任,为学生提供答疑解惑、联络教师互动、学科竞赛指导、组建竞赛团队、学业规划指导等服务;辅导员负责向学生提供思想教育、课外学习、第二课堂、社团活动、学风教育、心理疏导等服务,学业导师和辅导员协同育人,高效推进学业导师制建设。二是拓宽渠道,高质沟通。学生要完成四年学业,需要学习专业所有课程,包括学科竞赛、课程设计、学年论文、学习竞赛、毕业设计等实习环节,学业导师需要联络课程教师为学生解决学业方面的问题,为学生创造良好的学习环境。三是竞赛驱动,高能培养。根据学科竞赛个人赛和团队赛的特点,以竞赛驱动,鼓励学生积极参加各级各类学科竞赛和素质大赛,以赛促教、以赛促学、以赛促训,赛学训相结合,提高学生学习兴趣,提升学生的创新思维和创新能力。四是奖励学分,高标提升。奖励学分可以提高学生课外参与各类竞赛的积极性和主动性,培养学生自主、探究、创新学习的能力;实施学分互换制度,丰富了学生文化生活和科技实践活动,促进学生个性化发展。

建立学科竞赛新机制,赋能第二课堂活力。学校围绕学科竞赛和第二课堂活动,构建了激励、保障、协作和宣传机制,全面推进各类学科竞赛的参与度。一是学科竞赛的规范化。建立“院-校-市-省-国家-国际”六级竞赛模式,学校资金支持、学院组织、专业系全面动员与调动、指导教师全程积极指导,形成了全面、高效的组织保障机制。二是学科竞赛程序化。首先,对参赛者进行组队和培训,对历年竞赛题目进行讨论、分析;其次,整理相关资料和研究工具,提出设计方案并进行模拟演练;再次,对实验模型进行深入分析和完善;最后,对学科竞赛进行总结分析形成科研论文,并进行答辩准备和评审。三是学科竞赛持续化。首先,坚持竞赛主题与培养学生专业创新能力相结合,注重竞赛作品与行业发展新理念、新动向和新技术相结合,强调本专业理论知识与其他学科知识相结合;其次,注重学科竞赛的全程性管理,做到竞赛信息和制度及时发布与广泛宣传、赛前积极动员、赛中严密组织、赛后大力表彰;最后,注重总结比赛经验与不足,为下次竞赛开展奠定理论与实践基础,同时根据学科竞赛表现情况,组建创新创业大赛小组,实现学科竞赛的持续化。

近3年来,学校学生参与各类比赛100多项,学生参与校内外竞赛6万余人次,获得各类奖项3684项,其中国家级2152项,省级1479项,市级53项,增强了学生的创新思维和创造能力,促进了学校高质量发展。

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.