陕西省大荔县观音渡小学充分发挥党小组的领导核心作用,推动思政课一体化建设,通过高水平党建引领学生思政教育的高质量发展。学校采取的一系列创新举措,不仅丰富了思政教育的内涵,更为学生的全面发展奠定了坚实基础。

多元课堂,“水滴课程”育新人

观音渡小学创新性地推出了“水滴课程”1354课程模式。该模式以学生发展为核心,通过第一课堂求实效、第二课堂创特色、第三课堂促融合的方式,推动学生“五育并举”全面发展。学校注重培养社会主义核心价值观,将校训精神融入日常教育教学活动中。

“水滴课程”详解图

在课堂教学方面,教师们采用互动式、探究式教学方法,激发学生的学习兴趣,培养其思考能力。通过引入科学实验、艺术创作等实践活动,让学生在动手操作中探索知识,提升实践能力。同时,学校还定期开展社区服务、环保行动等社会实践活动,培养学生的社会责任感,切实提升其公民素养。

大思政教育体系,立德树人显成效

观音渡小学切实落实立德树人根本任务,以思政课为抓手,实现思政课程化和课程思政化同向同行。学校结合在道德与法治学科深入研究所取得的成绩,确定了“沉浸式思政办学”特色。

学校以党建为引领,党员牵头营造思政办学氛围,通过校领导思政大讲堂、党员教师进课堂等活动,深刻阐述社会主义核心价值观,强调诚信、友善、公正等道德规范的重要性。同时,学校还借助教学课程群建设,将办学特色巧妙落地。通过开展德育活动和班团队建设,学校将各学科素养融合于每一个活动中,在课程与活动中交互育人。

思政主题沉浸式办学特色

在“知、润、蕴、育”四个环节的共同作用下,学校全员、全过程、全方位推进“立德树人、实践育人”的沉浸式思政办学模式。这一体系的形成,不仅提升了学生的思想道德水平,更为学校的长远发展奠定了坚实的基础。

“一融三化”理念,丰富思政课堂内涵

观音渡小学整合课本法律知识,并融入日常教学。学校以角色扮演、故事讲解等形式,帮助学生树立法治观念、坚定价值观。比如在未成年人保护法主题教学中,学校通过角色扮演的方式创设校园欺凌的场景,让学生直观地了解如何保护自己以及未成年人保护法的重要性。

此外,学校还注重情景化、精准化、多元化的思政教学。在情景化教学方面,学校针对具体教学内容构建相应情景,让学生在情景中完成教学活动;在精准化教学方面,学校要求教师根据课程标准和学生的实际情况,准确把握教学目标和教学内容,构建科学的教学结构;在多元化教学方面,学校善用教材并扩展内容,注重学科融合,将爱国主义教育融入数学、科学、艺术等课程,同时开展丰富的课外实践活动,不断探索爱国教育新路径。

学科融合资源共享,创新思政教学模式

观音渡小学注重各学科之间的跨学科探讨与合作,共同推进思政教学内容和方法的创新。教师在备课中挖掘语文、数学、英语等课程中的思政元素,让学生在潜移默化中接受思想教育。学校还将社会主义核心价值观融入音乐、美术等艺术课程,通过歌曲、绘画等形式让学生在审美体验中感受家国情怀。

学校将外部社会资源进行共享,与社会各界建立紧密的合作关系,为思政教学提供更多的实践机会和资源。邀请消防大队同志来校讲解火灾的预防措施和紧急情况下的应对方法;邀请交警同志在上下学高峰时段参与学校周边的安全互岗工作,确保学生们的安全。这些举措丰富了思政教学的形式和内容,提升了学生的实践能力和社会责任感。

科学评价模式,培养学生综合能力

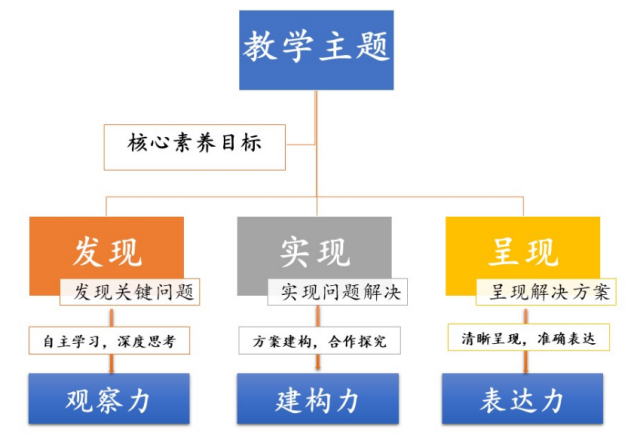

为了持续推动思政教学创新,学校采用了“三现三力”课堂评价模式。该模式包括“发现关键问题—实现问题解决—呈现解决方案”三个环节的评价,以及“观察力、建构力、表达力”三个外显评价指标。

“三现三力”教学模式

在“发现关键问题”环节,学校注重培养学生的观察力,评价他们自主学习和深度思考的策略与成效。在“实现问题解决”环节,学校注重培养学生的建构力,评价他们问题解决方案的建构和合作探究的策略与成效。在“呈现解决方案”环节,学校注重培养学生的表达力,评价他们清晰呈现方案和准确表达的策略与成效。

学校通过“三现三力”评价模式的实施,转变了教师的教学理念和行为方式,促进了深度教学;转变了学生的学习状态和评价方式,提升了课堂教学实效。该模式的成功应用为学校的思政教学提供了新的思路和方法。

党建赋能教育,助力教师专业成长

观音渡小学校领导及党员每周为全校师生开展思政大讲堂活动。活动贴近学生生活实际,注重道理与讲故事、抽象概念与生动案例相结合,将高深的思想内涵化解并渗入学生的一言一行中。

党员教师将思政教育融入“多样课堂”,带头上好思政课、讲好党的故事;挖掘其他学科的思政教育资源,使学生牢固树立从小跟党走的理想信念。学校内部各学科之间经常开展交叉合作与资源共享,共同推进思政教学内容和方法的创新。

经过多年的努力和实践,学校形成了“大思政”教育体系。未来,学校将积极探索新的教学模式和方法,进一步加强跨学科合作与资源共享,深化与社会各界的联系与合作,为培养更多具有社会责任感、创新精神和实践能力的优秀人才而不懈努力。

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.