在人工智能浪潮席卷全球的今天,如何培养出能够适应并引领数智时代发展的创新人才?河南科技学院给出的答案是:打破传统课堂的桎梏,将提升创新能力从理念转化为可落地、可观测、可评估的日常教学实践。

学校承担了河南省高等教育教学改革研究与实践项目“数智时代大学生创新能力提升研究与实践”,并将其成果系统引入课堂教学、实践训练与评价体系中,旨在直面教学改革中的深层结构性难题,构建一套从理论到实践、从课堂到评价,可复制、可推广的创新人才培养全新路径。

在河南科技学院的课堂里,统一的标准答案让位于不断涌现的多元观点;静态的知识接收转变为动态的探究历程;最终的学习成果不再局限于一纸定格的试卷,而是团队协作中迭代优化的创意方案、凝结集体智慧的数字作品,乃至从真实问题中萌生并试图解决它的知识产品……课堂,正从单纯的知识传授场所,蜕变成为一个充满活力的创新工场。

模式创新:从知识讲堂到创新实验室的深度重构

在教学实证中,以教师和教材为中心的知识讲堂被彻底解构,继而重建为一个动态、开放、充满生成性的创新实验室。

课堂作为知识创造场的多维生态构建

学生角色:“孤岛”走向共同体。改革的首要之举,是打破长期以来存在于学生之间的无形孤岛。教师鼓励学生依据共同的研究兴趣与问题意识,自主组建研究小组。这些小组不再是临时拼凑出来的,而是形成了目标一致、责任共担、思维碰撞的“创新共同体”。在共同体内,每个成员的独特视角都成为宝贵的资源,协作不再是分工,而是深度的思维融合与观点互塑。

教学目标从“预设”走向“生成”。该项改革摒弃了严格预设、不容置疑的知识点清单,转而拥抱更具开放性和生命力的“生成性目标”。课堂的核心使命,从高效地传递固定答案,转变为精心设计情境与任务,学生在主动探究过程中“涌现”出新思考、新问题和新观点,这个过程也体现了教学的价值。

教学内容从知识走向思维。经过改革,学校的教学内容实现了质的飞跃,它超越了课本的边界,将学科前沿、社会热点与现实生活中的复杂问题融入其中。课堂着重培养学生的批判性思维、设计思维、复杂问题解决能力以及设计、实现创意作品的能力。换言之,课堂关注的焦点,从静态的学习成果,转向了动态的、内在的创新能力本身的发生与发展过程。

教学方法从接受走向创造。在“知识创造”理论的指导下,课堂广泛采用研究性教学、知识建构和计算机支持的协作学习模式。教师通过“六顶思考帽”“头脑风暴”等思维训练工具,有效激发学生的创意观点。学生在协作中相互启迪,共同产出思维导图、设计方案等,真正实现了从知识接受者到知识创造者的身份转变。

教学形式从线下走向混合。改革后的学习空间也得到了极大拓展,形成了线上线下相结合的混合式学习环境。借助学习通、知识论坛等平台,学生可以随时随地获取丰富的学习资源、进行深度的异步讨论、开展持续的协作与探究,这使得课堂内的初步探究得以在课后深化,线上的思维火花能够带回课堂进行提炼,探究与协作突破了传统课堂的时空围墙,实现了学习的持续性与个性化。

实证追踪:用数据解码创新黑箱 实现精准育人

为了科学、有效地评估学生的创新能力,学校借助大数据、人工智能与学习分析技术,揭开创新能力发展的“黑箱”,让学生的创新过程变得可视、可析、可优化。

多模态数据采集:全景刻画创新轨迹。学校利用学习平台系统性地收集学生在学习过程中产生的海量、多维度数据,构成一幅全景式的创新画像。这其中包括行为数据、语言数据、文本交互数据等,可以分析小组的互动频次、参与度、论证质量与思维深度等。

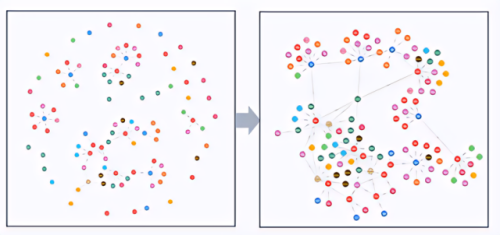

数据分析与建模:揭示创新发生机制。学习分析并非简单堆砌数据,而是对大规模、多模态数据进行清洗、整合与深度建模分析。例如,利用自然语言处理技术分析讨论文本的逻辑严谨性、观点新颖性;通过社会网络分析洞察共同体内的互动模式与关键创新节点。这一过程实证性地揭示创新能力提升的关键触发因素、演进路径与内在规律。

数据驱动的评价与干预:构建教学闭环。学校形成了一套数据驱动的、科学的创新能力评价体系,分析结果将被实时反馈给教师与学生。基于此,教师能够进行精准的教学干预——“它能帮助我们老师‘看见’思考的过程,”一位参与项目的青年教师感慨,“我不再只是看最终结论对不对,而是能及时发现哪个小组的讨论陷入了停滞,哪个学生的观点虽然稚嫩却具有独特的潜力,从而进行有的放矢的指导。”学生也能获得个性化诊断报告,从而促进元认知层面的自我觉察与优化。这构成了一个“教学—数据—分析—干预—再教学”的精准育人闭环。

知识图谱追踪创新过程

直面挑战:破解改革深水区难题

目前,研究正步入改革“深水区”,研究团队正对三大核心难点发起攻坚,寻求实质性突破。一是“跨学科之难”。想要精准分析出不同学科的创新能力元素,并构建一个既能通用又可差异化的评价框架,就需要打破传统的学科壁垒进行方法论创新。二是“落地之难”。如何推动教师角色从讲授者彻底转向引导者与协作者,并设计出能有效激发学生创新思维的课堂活动是一大挑战。同时,面对智慧教室、虚拟仿真等技术平台,需平衡技术应用与教学实效,坚决避免“技术空转”,确保工具真正服务于育人目标。三是“建模之难”。海量、异构的多模态数据如何整合分析?如何将一份充满创意的设计作品转化为可量化的指标?这要求研究团队开发高效的分析工具与科学的评价模型,实现定性到定量的跨越。

创新教学改革的三大核心挑战

尽管挑战重重,但教学探索已初现曙光。河南科技学院近三年已成功获批多项河南省教改项目,其前期相关研究成果“探究式教学提升师范生计算思维能力的实践研究”与“课程思政视域下立体化教材建设与应用”等,已荣获省级教学成果一等奖。下一步,河南科技学院将继续深化教学改革,推进数字技术与教育教学的深度融合,以培养学生的创新精神和实践能力为核心,努力打造数智时代创新人才培养的高地,为区域经济社会发展输送更多高素质创新人才。

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.