在世界百年未有之大变局加速演进、国际竞争日趋激烈、世界格局深刻变革、新一轮科技革命与产业革命蓬勃发展的时代大背景下,世界各国都在加强科学教育,将培养科技创新人才、突破关键技术作为抢占国家未来发展制高点的核心战略。我们也清晰地认识到,基础教育阶段是青少年好奇心、想象力和探求欲发展的关键时期。面对新一轮科技革命加速发展和推进科技自立自强战略需求,我国中小学科学教育还面临许多挑战,需求(指对科技创新人才的需求)与供给的矛盾突出、校内与校外的整合不足、教师与专业的支撑缺乏、课程与教学的质量不高、科研对教学的促进不够等问题依然存在。有效解决科学教育问题、全面提升科学教育质量是一个系统工程,需要全面落实党的路线方针政策和《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》的基本要求,聚焦科技创新人才的有效培养,体现科学技术发展的最新成果,建构要素协调高质、主体协同育人、学段进阶贯通的高质量科学教育体系。

聚焦创新人才的有效培养

科学教育是提高全民科学素质、培养科技创新人才、提升国家科技竞争力的重要基础,更是建设科技强国的重要根基,关系到我国的核心竞争力和中华民族伟大复兴中国梦的实现,是一项具有战略性和紧迫性的事业。面对新形势下科学教育面临的挑战,党和国家高度重视科学教育工作,强调创新人才培养。党的二十大报告首次将教育、科技、人才“三位一体”统筹部署,并对“着力造就拔尖创新人才”提出要求。习近平总书记在主持中共中央政治局第三次集体学习时强调:“要在教育‘双减’中做好科学教育加法,激发青少年好奇心、想象力、探求欲,培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。”2023年5月,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调:“进一步加强科学教育、工程教育,加强拔尖创新人才自主培养,为解决我国关键核心技术攻关提供人才支撑。”2025年1月,中共中央、国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,要求全面把握教育的“政治属性、人民属性、战略属性”,将具有强大的思政引领力、人才竞争力、科技支撑力、民生保障力、社会协同力、国际影响力作为中国特色社会主义教育强国的重要特质,突出教育科技人才一体统筹部署,推出一系列创新举措,提出“完善拔尖创新人才发现和培养机制”。面向中小学生实施科学素养培育“沃土计划”;面向具有创新潜质的高中学生实施“脱颖计划”等。在战略急需和新兴领域,探索国家拔尖创新人才培养新模式。由此可见,中小学科学教育有助于提高全民科学素质、促进经济社会发展和科技强国建设,[1] 而在当前国际形势和教育强国建设背景下,加强改进科学教育的重要目标是培养科技创新后备人才。

近年来,我国推动基于核心素养的课程改革,把促进学生核心素养的发展作为科学课程的目标,落实立德树人根本任务。同时,科技创新后备人才所具备的主要特征称为创新素质。核心素养与创新素质的有机整合,构成了具有家国情怀的科技创新后备人才的必备素养。科学课程要培养的学生核心素养,主要是指学生在学习科学课程的过程中,逐步形成的适应个人终身发展和社会发展所需的正确价值观、必备品格和关键能力,是科学课程育人价值的集中体现,包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等方面。[2] 创新素质反映了科技创新后备人才所具有的必备特征,在系统分析科技创新后备人才特征的相关理论、实证研究的基础上,我们提出“四维度十要素”的科技创新后备人才必备特征模型。[3] 其中,思维维度包括基本思维和高阶思维,知识维度包括知识的广博和精深,动机维度包括内在动机和成就动机(强调远大志向),人格维度主要指创新人格等。高质量的中小学科学教育体系要着力培养学生的核心素养和创新素质,将中小学生核心素养和创新素质的发展作为衡量科学教育质量的重要标准和关键内容。

反映科学技术的最新成果

知识是创新的基石。主体对知识经验和思维材料进行深度理解与高度概括后,实施集中而系统的迁移,进行新颖的组合分析,找出新异的层次和交接点,提出新颖而有价值的观点,就实现了创新。广泛、大量的知识储备是创新的基础,灵活、联结紧密的知识结构是创新产生的加速器,有利于提高创新的效率。科技创新后备人才的知识特征具有综合性,已被行为科学和脑科学研究证实。[4][5][6][7] 因此,高质量的科学教育体系要统筹科学教育、技术与工程教育,加强物理、化学、生物学、地理等学科之间的联系,融合科学教育与人文教育,关注环境教育与可持续发展教育,聚焦处于学科中心、展示学科图景、反映学科思想、体现学科本质的结构化的概念、规律和原理组织教学内容,开展跨学科综合实践活动,探索综合化实施分科课程的路径,引导学生建立知识之间的联系,形成合理的认知结构,用多学科的知识和方法解决真实问题。

随着科学技术的快速发展,科学知识量呈指数增长趋势。怎样在有限的时间内能够让学生学习前沿科学知识、掌握科学思想方法、形成科学思维方式、领悟科学精神(包括科学家精神)是当前面临的一大课题。近年来,我国已经有一些初步探索,建立了“正式教育体系与非正式科普活动”双轨并行的前沿科学知识融入机制,开展了科普讲座、科普研学、参观大学与研究机构实验室等富有成效的活动,促进了学生对前沿科学知识的了解。但前沿科学知识融入科学教育内容的系统性还很缺乏,融入路径还不够明确,碎片化特征还比较明显,更新机制尚未形成。

我们认为,前沿科学知识融入中小学科学教育内容需要满足如下要求:一是体现规律,做到“三适合”(适合学生知识经验、思维水平、兴趣特点)和“两遵循”(遵循学习规律和学科规律);二是建立关联,要与中小学科学课程标准中的学科核心概念和跨学科概念建立联系;三是突出素养,要通过类比等方法将前沿科学知识转化为学生可以理解的内容,突出科学思想方法、科学思维方式、科学精神(包括科学家精神)的学习与核心素养的培养。

做到体系要素的协调高质

中小学科学教育体系的构成要素包括政策、课程、师资、资源、评价、科研等,提升这些要素的质量并建立要素之间的协调机制是中小学科学教育体系高质量发展的重要标志。从世界主要发达国家科学教育体系建构来看,可以建立多种类型的要素协调机制。如法国在以科学家引领试点改革基础上凝练经验并大面积推广,建立了研究反馈的联动机制;[8]英国政府通过国家STEM教育追踪指导改革政策,[9] 澳大利亚通过科学素养评估调整教师培养方案和课程资源配置,[10] 均建立了评价引领的调整机制;美国《国防教育法》、德国《MINT行动计划2.0》和法国《教育指导法》都是通过立法确保课程开发、教师培训、资金支持等,建立了基于政策法规的协同网络。当前,我国建构了多要素推进的格局,但各要素的发展水平尚需提高,要素之间的协调机制尚待建立完善,各项政策的落实需要取得实效。

要理解体系各要素内涵、功能、关系及其优化方案,在此基础上推动各要素的高质量协调发展。

政策体系(如目标规划、财政拨款、标准发布、学校布局、关系协调等)是科学教育持续良好发展的前提条件,对科学教育目的、结构、经费、设施、环境、条件、资源、教师等起着基础指导和宏观调控作用。需要加强顶层设计,建构能够促进科学教育高质量发展、全面协调的政策体系,引导学校、家庭、社会形成科学的教育质量观、政绩观。

课程体系涉及课程目标、课程内容、课程实施、教学改革、课程评价等,是决定科学教育质量的关键要素,整体应突出综合性、实践性、思维性和进阶性。要做到:基于核心素养确定课程目标,围绕核心概念组织教学内容,基于学习进阶确定学段分布,统筹科学教育、技术教育与工程教育,设计与高等教育贯通的中小学课程体系,整合启发式、探究式、互动式、项目式等教学方式,实施能够促进学生深度学习的思维型探究与实践,实现学生对核心知识的深度理解、有效建构和灵活应用。

科学教师水平直接影响政策落实、课程实施、教学改革,涉及教师配备、职前培养和职后培训等方面,是科学教育有效实施的重要保障。要做到:强化科学教师培养培训的顶层设计,确定目标、重点和政策措施;依据教师专业能力的层级结构,设计从新任教师、骨干教师到专家型教师的全程培养体系;构建“理论指导、案例分析、情境模拟、自主反思、行为反馈”的“思行合一”实训模式,实现教师对学生、学习和学科的深度理解和育人能力的显著提升。

资源体现在学校布局、实验条件、课程资源等方面,是科学教育有效实施的物质基础。要做到:依据学龄儿童数量变化趋势调整学校布局,建设能够高水平实施国家课程的实验条件和支撑区域科技创新后备人才培养的科学教育中心,推动与国家科学类课程标准衔接的社会资源、实践资源和研究资源建设。

科学教育评价主要体现在诊断、监督、改进功能,既要关注学生素养发展情况和动态趋势,也要关注影响素养发展的相关因素。评价标准要体现科技创新后备人才的必备素养,包括核心素养和创新素质,强化过程评价,重视教学评一体化,引领科学教育体系的整体优化。

强化多元主体的协同育人

中小学科学教育体系由多个要素和多个主体构成,从系统论的观点来看,这些要素和主体之间相互关联,共同构成一个不可分割的有机整体,系统在外界因素的影响下,通过反馈机制实现动态平衡。科学教育体系具有动态性和开放性,各要素都会对该体系产生影响,促进或者抑制其健康发展。在科学教育推进过程中,涉及各级政府、中小学校、高等学校、科研院所、科协组织、科技场馆、科技企业、社会团体等实施主体。高质量的科学教育体系需要整合这些力量,加强科教融合,建立健全协同推进科学教育工作的机制体制。

2023年,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,初步形成了多主体积极参与的格局。然而在实践层面,目前各主体多以各自的定位和资源自主推动科学教育,仍需建立完善国家层面的科学教育统筹协调机制。推动科学教育高质量发展,需要建立良好的机制与生态。一是建立协调机制。明确政府各职能部门的职责任务,建立协同推进工作的机制体制,加强定期交流,推进具体项目,统筹相关资源,深化战略合作,以高水平合作加快建设高质量科学教育体系;建立科研院所、高等学校与中小学联合发现和培养科技创新后备人才以及推进科学教育改革发展的机制,探索学习、科研、实践相结合的人才培养模式。二是建立激励机制。制定激励政策,有效调动科学家、教育家等参与科学教育的积极性,让他们深度研究科学教育规律,积极参与科学教育实践。三是建立整合机制。充分发挥高等学校、科研院所、科协组织、科技场馆、科技企业、社会团体等机构的作用,把校外学习与校内学习结合起来,因地制宜设立科学教育中心(或者基地),建立校内外科学教育资源整合的机制。四是营造良好氛围。充分发挥各级各类媒体的宣传引导作用,加大宣传力度,弘扬科学精神(包括科学家精神),树立崇尚科学、崇尚创新的舆论导向,激励青少年树立投身建设世界科技强国和科研报国的远大志向,形成良好的社会生态。

实现不同学段的进阶贯通

科学教育需要以学生为主体,做到“三适合(适合学生的认知水平、适合学生的知识经验、适合学生的兴趣特点)”和“两遵循(遵循学习规律、遵循学科规律)”。基于此,高质量的科学教育体系需要做到大中小一体化,贯通式培养科技创新后备人才。

从学生思维能力的发展来讲,1—2年级学生处于具体形象思维阶段,因此要关注学生对具体现象与事物外部特征的观察、描述、比较、分类、判断等;3—4年级学生处于由具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的关键时期,因此在关注具体现象和外部特征的基础上,还要分析现象和事件发生的条件、过程、原因等,涉及归纳、推理、控制变量等;5—6年级学生具有一定的抽象思维能力,关注事物的结构、功能、变化与相互关系,涉及概括、系统化等;7—9年级学生处于由经验型抽象逻辑思维能力向理论型抽象逻辑思维能力发展的关键期,涉及微观结构、抽象模型、科学原理等的理解,要求掌握基本的方法,具有初步的科学思维能力和探究与实践能力。

从学生兴趣的发展来讲,简单说可以按照直觉兴趣—操作兴趣—因果兴趣—理论兴趣的路径发展。

从科技创新后备人才的发展规律来讲,早期探索阶段(学前与小学前期),会表现出对经验、行为和事件的创造性见解,基本思维处于快速发展阶段,对事物有强烈的好奇心和兴趣,这种兴趣和好奇心具有随机性、偶发性和不稳定性;兴趣显露阶段(小学后期与初中),开始在日常生活中表现出创造潜能,表露出对特定科技创新领域的兴趣,喜欢实践和挑战,乐于钻研,科技创新动机快速发展,批判性思维和创新思维初步形成;才干浮现阶段(高中与大学本科),开始表现出对特定领域科技创新的才干,并刻意学习相关科技知识;专业创新阶段(研究生与工作),开始在某一领域进行科研和实践创新,突破现有科研边界,发现全新研究领域。

根据各学段学生的认知特点、学习规律以及科技创新后备人才的成长规律,需要构建与高等教育衔接的中小幼科学教育多阶段鉴别体系和进阶式培养体系。统筹幼儿园、小学、初中和高中等学段,整体规划科学教育与工程教育体系,进阶设计中小学科学类课程标准,实现国家课程小初高一体化贯通式设计,保证课程理念、教学思想的一致性,课程目标、课程内容的进阶性,以及科学教育与工程教育的融合性。同时,建构学思维、学探究、学创新和学研究的进阶式活动课程体系,探索形成“启蒙教育—兴趣引导—探究实践—创新研究”等进阶式创新人才培养模式。落实面向中小学生的“沃土计划”和面向有创新潜质的高中学生的“脱颖计划”。

重视人工智能的精准赋能

近年来,人工智能技术与科学教育的深度融合正驱动科学教育生态的系统性变革,促进科学教育场景的三维重构:在科学教育工具创新方面,开发了智能导学系统、教育机器人、智能硬件和基于深度学习算法模型的个性化教学资源推荐系统等;在科学教育模式创新方面,探索了智能学习环境构建、教学决策智能引擎、人机协同教学模式创新等;在科学教育评价创新方面,设计了自适应评价与智能反馈系统、多模态预测与动态评估系统等。特别是随着人工智能大语言模型的突破,人工智能正在快速应用于科学教师的日常教学。然而,目前大部分学校应用的都是通用人工智能,还没有能够反映科学课程标准要求的科学教育智能体。通用人工智能在科学教育教学中的应用会存在缺乏核心素养的导向、教学思想的引领、科学思想的理解、核心价值的管控等问题,对于中小学生的自主使用要特别慎重,必须有教师的指导。

开发反映科学课程标准和教学思想的思维型科学探究实践智能体,需要解决通用模型存在的问题,通过理论引领和技术创新,建构能够理解学生、理解学习(或者教学)、理解学科的“理论驱动、技术赋能、评价反哺”三位一体的综合框架,辅助教师开展教学设计、作业布置和试题命制,辅助监管教师教学行为和学生学习行为,辅助评价课堂教学质量和学生素养发展。一是理解学生,即注重对学生知识经验、认知水平和兴趣特点等的深度感知,建构动态调整机制,做到适应学生的现有水平并最大限度促进学生的发展;二是理解学习(或者教学),即以思维型科学探究实践教学理论为指导,有效促进学生深度思维和认知建构,促进学生核心素养和创新素质的发展,重视正确价值观的养成;三是理解学科,即实现对科学知识、科学思想方法和科学思维方式的深度理解,能够辅助完成科学学科所需的复杂推理、实验设计、模型建构等核心教学任务,开展对科学方法与学科特性的深度建模;四是技术赋能,即满足科学教育中科学知识体系严谨性、精准性、跨学科性及内容安全性要求,融合模型微调、人类反馈强化学习、多智能体协同、模型上下文协议、知识图谱检索增强生成等人工智能前沿技术,建构“内容生成—安全校验—认知纠偏”的三级技术防护体系,解决知识幻觉、认知逻辑错位、数据安全、伦理风险等问题,以满足“三适合”和“两遵循”的教学内容生成需求;五是评价反哺,即形成覆盖“教学行为—功能模块—伦理规则—师生机协同”的四维动态评价体系,结合滞后序列分析与多模态数据融合技术,开发量化统计与质性分析耦合的评估工具,建立“评价—反馈—优化”闭环机制,为人工智能科学教师的可信性验证与效能提升提供可操作化路径,最终形成理论驱动、技术赋能、评价反馈的人工智能科学教师开发范式,推动科学教育智能化转型。

中小学科学教育体系图

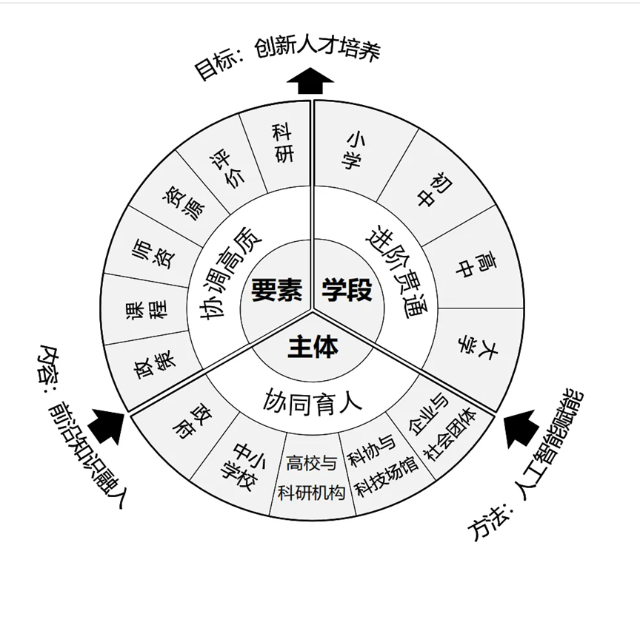

总之,我们需要建构与高等学校贯通的具有“三维度”和“三动力”的中小学科学教育体系(如上图所示)。该体系以培养科技创新后备人才为主要目标,以紧跟前沿科技发展趋势为内容导向,以人工智能技术赋能科学教育为战略引领,以“要素、主体、学段”为支撑维度,实现多要素协调高质、多主体协同育人、多学段进阶贯通,以及队伍专业化、资源优质化和保障规范化,进而形成能够促进中小学科学教育高质量发展的系统生态。

参考文献

[1][2] 中华人民共和国教育部. 义务教育科学课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022:1,4.

[3] 胡卫平,辛兵. 科技创新后备人才成长规律研究[M]. 上海:上海科技教育出版社,2023:26-30.

[4] 胡卫平,张淳俊. 跨学科概念图创作能力与科学创造力的关系[J]. 心理学报,2007,39(4):697-705.

[5] Bernard M,Kenett Y N,Ovando-Tellez M,et al. Building Individual Semantic Networks and Exploring their Relationships with Creativity[C]// The 41st Annual Meeting of the Cognitive Science Society. 2019.

[6] Kenett Y N,David A,Miriam F. Investigating the structure of semantic networks in low and high creative persons[J]. Frontiers in Human Neuroscience,2014(8):407-407.

[7] Ovando-Tellez M,Kenett YN,Benedek M,et al. Brain connectivity-based prediction of real-life creativity is mediated by semantic memory structure[J]. Science Advances,2022,8(5):1-16.

[8] 郭习佩,王宁,窦赏,胡卫平. 推进科学教育综合化实施:法国科学教育改革的经验与启示[J]. 基础教育参考,2025(02):12-24.

[9] 王碧梅,刘继红,高洁,胡卫平. 关注高质量科学教育体系建立—基于证据的英国科学教育改革[J]. 基础教育参考,2025(02):25-36.

[10] 首新,刘庆莹,胡卫平. 走向公平与卓越—澳大利亚中小学科学教育改革评述[J]. 基础教育参考,2024(11):3-15.

本文系重庆市社会科学规划项目“重庆青少年科技创新人才增值性评价体系和培养路径研究”(2023NDYB140)、重庆市高等教育学会2023—2024年度高等教育科学研究课题“科学教育‘加法’背景下创新型科学教师创新素养的测评、发展及培养研究”(cqgj23040C)阶段性研究成果

(作者胡卫平系陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室教授,博士生导师;郭习佩系陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室讲师;韩葵葵系重庆师范大学科技教育与传播研究中心讲师;张阳系陕西师范大学现代教学技术教育部重点实验室副研究员)

文章作者|胡卫平 郭习佩 韩葵葵 张阳

文章来源|《人民教育》13-14期,原标题为《高质量中小学科学教育体系建构的基本路径》,有修改

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.