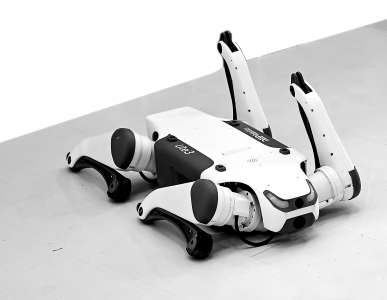

杭州云深处科技有限公司绝影Lite四足机器人。中国高等教育学会 供图

“当AI应用越来越普及的时候,拔尖创新人才的能力如何体现?”5月24日,在“建设教育强国·高等教育改革发展论坛”上,中国工程院院士、华中科技大学原校长李培根的提问,直指新时代拔尖创新人才培养的核心关切,引发与会专家的讨论。

高等教育人才培养要立足时代之需,回应国家之问。与会专家聚焦新时代拔尖创新人才培养,共同探讨如何在科技革命和产业变革的浪潮中,重塑人才培养模式,为国家创新发展提供强有力的人才支撑。

能力重塑——

定义新时代拔尖创新人才标准

当前,随着人工智能、量子科技等前沿领域创新成果不断涌现,人才已成为国家竞争力的核心要素。与会专家认为,拔尖创新人才的自主培养,是提升国家核心竞争力的关键。

李培根以德国哲学家康德的“趣味”概念,阐释了他理解的AI时代拔尖创新人才能力的新内涵。他认为,拔尖创新人才需要超越知识本身,具备历史视角、反思能力、判断力和鉴别力等“趣味”。这种“趣味”本质上是创新思维和解决问题能力的体现,也是传统知识导向的教育模式难以培养的。

这一观点引发与会专家广泛共鸣。专家们指出,高校人才培养必须从“知识导向”转向“问题导向”。只有培养学生发现问题、提出问题的能力,才能激发创新思维的火花。

“同时,人才评价体系也亟待改革,要弱化对知识记忆的考核,强化对思维能力和综合素质的评估,构建更加科学的人才评价标准。”中国工程院院士、同济大学党委书记郑庆华说。

中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军提出的“扬长补短”理念,为AI时代人才培养提供了新思路。他强调,要充分利用AI在知识处理方面的优势,提升学生学习效率,同时更要注重培养学生的批判性思维、创造性思维和伦理意识,使其具备驾驭AI的能力。

“教育者,非为已往,非为现在,而专为将来。”郑庆华引用蔡元培先生的话道出了高等教育的前瞻性使命。AI时代,高校必须以前瞻眼光,重新定义拔尖创新人才的核心能力,并探索与之匹配的人才培养模式,为国家创新发展提供源源不断的人才支撑。

体系贯通——

构建全链条人才培养机制

随着我国研究生培养规模的不断增长,高层次人才培养模式亟待丰富与创新。例如,复旦大学、西安交通大学等高校其研究生招生规模已远超本科生。与会专家认为,传统学段割裂的培养模式,已无法满足当前拔尖创新人才成长的需求。新时代拔尖创新人才宜采用长学制、长周期的培养模式。

“要将本硕博各学段作为‘完整的有机体’通盘考虑。”复旦大学校长助理、研究生院常务副院长陈焱举例,学校探索的“本研融通”模式,通过“一以贯之、各有侧重、持续进阶”的顶层设计,重塑了本研各阶段的培养目标、教学模式和资源配置。

去年,西安交通大学启动的“珠峰计划”(综改试验班),通过超前学制设计和个性化培养方案,进一步验证了贯通式培养在加速拔尖创新人才成长方面的优势。西安交通大学副校长洪军介绍,该计划面向全校大一学期末优秀学生,每年选拔不超过40名,实行本博一体化贯通培养。通过实施全过程“伴学伴长”计划,为学生1∶1遴选匹配海内外院士、领军人才等作为导师,培养具有重大科研突破能力的科技创新领军人才。

产教融合——

在真实场景中锻造创新能力

拔尖创新人才是服务国家战略需求、引领科技与产业变革的关键力量。而产教融合则是将拔尖创新人才的学术能力与产业需求紧密结合的关键桥梁。

中国高等教育学会副会长姜恩来强调,产教融合是实现人才培养从“知识本位”向“能力本位”转型的关键。高校必须打破教育、科技、产业之间的壁垒,构建产教深度融合的育人新生态,让学生在真刀真枪、在枪炮声中不断成长。

“当前,学科专业设置与产业需求契合度不够紧、拔尖创新人才培养覆盖面不够宽、专业教育与人工智能技术融合度不够深等问题,是高校亟待解决的关键难题。”哈尔滨工程大学校长宋迎东一针见血地指出高校高质量发展的瓶颈问题。

宋迎东介绍,学校通过构建“三高”产教融合模式,实现了本科人才培养的超越与升级。学校以未来技术学院为“高峰”,聚焦智慧海洋领域,探索未来领军人才培养新机制;以兴海学院为“高原”,拓展行业领军人才培养;以相关专业学院为“高地”,培养卓越工程人才。

“要将产教融合理念融入课程体系重构。”东南大学教务处处长陆金钰介绍,学校基于产业发展和交叉融合需求,组建校内外专家教学团队,开发产教融合、前沿交叉和AI赋能课程,并邀请企业专家参与课堂教学,改革教学模式,确保人才培养与产业前沿需求紧密对接。

“地方高水平大学在拔尖创新人才培养中应有所作为,且必须有所作为。”常州大学党委书记徐守坤指出,地方高水平大学应立足自身特点,在关键核心技术领域和战略新兴方向上发力,通过科技创新和产业创新的深度融合,培养产业需要的创新型人才。

《中国教育报》2025年05月28日 第05版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.