图为向仲怀。

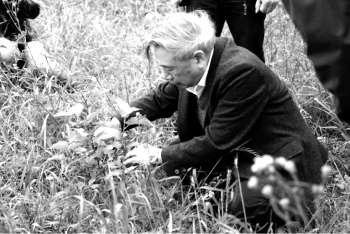

向仲怀考察煤矿尾矿栽桑情况。 受访者供图

蚕业科学技术在历史上经历了三次大转移:自17世纪开始,世界蚕业科技中心从中国转移至欧洲,再到日本,在本世纪初始回归中国。如今,我国蚕业科学处于世界领先地位,中国稳稳占据着“21世纪丝绸之路”的高地……时局的扭转来之不易。这离不开代代蚕桑人的艰苦奋斗,其中不得不提及一位叫作向仲怀的老人。

今天,年近90岁的向仲怀仍然坚守在西南大学的教学科研岗位上,作为我国蚕桑科学界唯一的院士,他六十余载初心不变,躬耕蚕桑,建立了世界上规模最大的家蚕基因库,率领团队完成了世界上第一张“家蚕基因组框架图”,推动中国蚕桑业不断转型升级……

我出生在重庆武隆,这里地处武陵山与大娄山交汇的地带,是典型的喀斯特地貌,素有“七山一水二分田”之称,因此我是一个名副其实的“从大山里走出来的孩子”。

初中毕业前,父亲买了一本《伟大的自然改造者米丘林》,深深吸引了我。那是一本介绍苏联科学家米丘林的科普性读物。米丘林把苏联南方的苹果,移栽到了北方,还嫁接成功了苹果梨,我当时觉得特别神奇。作为一名伟大的自然改造者,米丘林一生都在辛勤劳动,他伟大的人生经历让我深受感动。那时,我便下定决心,要像米丘林一样,用科学技术建设家乡、报效祖国。

心之所向,行之所往。初中毕业后,我选择进入涪陵农业学校学习。在那里,我掌握了一套自己的学习方法:融会贯通,举一反三,面对挑战,主动出击。平日里,我特别喜欢和同学们讨论问题,大家提的问题越难,我就越来劲。那时的我还没有意识到,这股在困难面前不服输的劲头,会成为我日后在研究道路上突破逆境的钥匙。

1954年,我被西南农学院蚕桑专业录取。大学的学习生活,为我打开了另一片广阔的天地。那个时候,“年少轻狂”的我总爱发出些自己的声音,哪怕与老师的观点不同,我也不会退让。记得在一次讲遗传与变异的课上,老师让我们在桑园观察各种桑树的形态,来解释遗传与变异。我虽有些不好意思,但还是大胆地对老师的立题提出了疑问。因为我认为,不同桑树的相似性不是变异,只有代与代间的关系才属于遗传与变异。话音刚落,周围的争论声就开始此起彼伏。好在争论的结果证明了我的观点,这也再一次验证了思辨在学习中的重要性。

直到现在,我都特别感谢大学四年里老师对我这种特立独行、年少轻狂的包容,感谢老师对我义无反顾的支持托举。这些经历也为我日后的教师生涯提供了宝贵启发。无论博士生、硕士生还是本科生,我都欢迎他们和我多探讨、多交流。在我看来,人的成长也好,创新也好,都需要保持辩证的思维,要善于思考、敢于质疑,要勇于发出不同的声音。

学习研究的终极目标是解决问题。在我毕业留校后不久,四川射洪等川北蚕区接连遭遇不明原因的蚕病,给蚕农造成了巨大经济损失。1959年3月,我被抽调派往射洪的重灾区书台公社搞蚕病防治。

工作的开展并不顺利,我们和社员们同吃、同住、同劳动,每日的伙食是“稀米菜汤”。更严峻的是,即使我们每天都坚持跑蚕房、收标本、做剖析,也久久没能找到病因,加之我们是把显微镜放在高板凳上观察标本,还被人说成是“用高射炮打麻雀”,做了无用功。看着一批又一批的蚕死去,工作组的许多同事失去信心,开始陆续离开,最后只剩我和夏儒山老师坚持留了下来。“我们一定要把问题找到!”我当时下定了决心,顶着压力继续坚守,历经4个月的艰苦探索,终于有一天在一包标本里,发现了一只腹部膨大的小虫。之后,我们又在其他标本上也发现了同一种虫子,经过仔细查阅文献,最终确定它就是这次蚕病的致病源——此前我国尚无记录的壁虱,成功地终结了这场“灾害”。对于我而言,这次磨砺让我真切体会到了不畏挑战、执着坚守的重要性,对我日后的研究产生了很大影响。

一个人的成长离不开前辈、师长的教育和影响。1962年,我有幸成为我国家蚕遗传学奠基人蒋同庆教授的助手。我在做好科研的同时,还要做好先生所教家蚕遗传学的答疑工作。当时,我们采用部分国外教材,我必须做足功课,把所有内容都提前搞懂,这个过程很是艰辛,却让我的科研素养得以提升,进一步锤炼了科研的韧性。

在以后的日子里,我继续践行着先生的这份坚守,潜心蚕桑研究,以助教和讲师的身份一干就是30年。我逐渐意识到,中国的蚕学研究虽然历史悠久,但是研究方法、手段还比较落后。因此,1982年得到去日本信州大学纤维学部家蚕遗传及发生学研究室学习的机会时,我暗下决心,要学到最新的技术,把最前沿的东西带回国。

两年时间,我制定了周密的研究计划,以3到4个月完成一个项目的进度紧锣密鼓开展研究,全力积累研究资料、掌握先进技术,为回国后的工作做好充足准备。

在日本的学习充实但也很有挑战。刚到日本的时候,我意识到要做好研究,首先要掌握数据处理技术,不会怎么办?只有自学。于是我把国内编写的一本程序语言书带到日本,对照着自学起了编程,硬是把这块“硬骨头”啃了下来。数据处理可是个大工程,蚕每天吃多少、排多少、长多少,这些数据都需要大量调查。虽然枯燥,但这项工作却非常关键。等到留学结束,我便把其间获取的书籍、材料、器材等全部带回祖国,并分享给了实验室,让青年教师们及时掌握当时最前沿的技术,为我们在后期奋起赶超奠定了坚实的基础。

研究的道路不可能总是坦途,困难和机遇常常并存。新世纪伊始,人类基因组草图的发布开启了生物科学的基因组时代,家蚕基因组成了国际关注和竞争的热点。本着开放研究的态度,2002年,我们凭借丰硕的前期研究成果,与日本达成了各自一半合作完成家蚕基因组测序的协议。却不料日本次年获得资助后便拒绝合作,单方面启动了基因组测序,同时还把2003年定为“日本21世纪丝绸之路元年”。

突如其来的变故让我感到了前所未有的压力,但这场关系到民族尊严的“战争”我们必须打赢。于是,在尚未获得国家资助立项的情况下,我决定压上实验室的全部家底,不惜欠款2000万元,紧急启动了测序工作。不服输、不认输,团队成员带着这股拼劲,每天工作十几个小时,终于在2003年11月根据家蚕基因测序结果绘制完成了世界上第一张“家蚕基因组框架图”,历史性地夺取了“21世纪丝绸之路”的高地,其后又取得了桑基因组等一系列前沿成果,让我国蚕业科学研究达到世界领先水平。

回首这些成长奋斗的岁月,我深感来路的不易,但好在有心中的那股力量,一直推着我往前行。这股力量是什么?我想,前面所讲的这些事情应该给出了答案。那就是对国家和人民的使命担当,是为国家富强、民族复兴、人民幸福而奋斗的志向。那是一种对真理的无限向往,是勇于探索、敢于拼搏的追求,更重要的,那是一种初心不改的执着坚守,是在挑战逆境面前、不屈不挠的坚韧和越战越勇的坚强。

我也常常鼓励自己的学生、鼓励年轻教师在面对挑战时要有一股子韧劲。但我也告诉他们,韧劲是需要支撑的,比如说,时刻保持对新知识的渴求和好奇就是非常重要的一点。我始终认为,通过主动性、创造性的学习,才能有自己的体会和更大的收获。比起在每门课程上获得优异的成绩,我更看重能否多学几门课、多获得些新知识。在这个信息时代,还是要保持对阅读的热爱,直到现在,图书馆都是我的“自留地”,这么多年来,不管工作多忙,我都坚持做好规划排序,把每天看什么安排得妥妥当当,阅读对我来说,是一件终身不能停止的事业。

(本报记者 杨国良 通讯员 雷四维 采访整理)

《中国教育报》2025年08月26日 第03版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.