生命里不灭的西藏烙印

www.jyb.cn 2015年07月28日 来源:中国教育新闻网-《中国民族教育》杂志

|

人物小传:施乃平,1979年至1990年在西藏山南地区从事援藏工作,1997年至2008年担任江苏南通西藏民族中学校长。

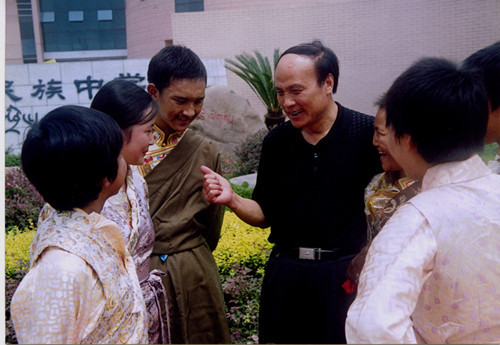

施乃平和南通西藏民族中学的学生在一起

西藏,是我生命中永远的情结。因为我曾有过11年的援藏工作经历,又在内地教育援藏的学校当了11年的校长书记。对于我来说,生命中已经融入太多的西藏元素,西藏,是我久久不能忘怀的眷恋……

西藏同胞给了我第二次生命

我的青春年华是在雪域高原度过的。1979年3月,时任公社党委书记的我接到上级组织部门的紧急通知:抽调我作为援藏干部,而且要迅速进藏。在那个激情燃烧的岁月,我们这些共产党员总是时刻听从党的召唤。虽然有很多家庭困难,但我以一个共产党员的组织纪律与政治自觉,无条件服从了组织决定。随后便一路颠簸十多天后到达了西藏。

进藏后,我先后在山南地区的隆子县和扎囊县工作。上世纪六七十年代的西藏,条件很艰苦,我们这些基层干部常年下乡,与农牧民群众一样,吃糌粑,那时很少去考虑自己的物质生活,整日思考的就是如何帮助藏族同胞脱贫致富。我们的足迹穿行于荒山野岭之中,走村串户,访贫问苦,与西藏农牧民结下了鱼水深情。让我终身不忘的是,我这条命,还是藏族同胞救下的。

那是我在隆子县工作时,一次骑马到偏远山区去推广青稞良种,由于山路陡峭,不慎从马上摔下山沟,昏死过去。不知过了多长时间,一位采药的老藏民发现了不省人事的我,使尽浑身力气把我背回家中。随即请来一位老藏医为我疗伤,老藏医神奇的医术使我起死回生。也许是命中注定,如果不是那位藏民及时发现,如果不是老藏医的精湛医术,我也许早已长眠在青藏高原。藏族同胞给了我第二次生命,更给了我全心全意为西藏人民服务的精神动力。

我又干起了“不进藏”的援藏工作

调回内地后,我在南通职业大学副校长、副书记的岗位上任职多年。1995年,按照国家关于加大教育援藏力度的指示精神,江苏省政府决定在南通新建一所内地西藏民族中学。市委领导考虑我有西藏工作的经验,把我作为校长的最佳人选征询我的意见。

1987年9月我担任扎囊县县委副书记,曾作为西藏自治区代表团成员出席过国务院第二次援藏工作会议,这次会议,国务院具体部署教育援藏及内地办学的措施。我长期在西藏工作,深知西藏教育的现状和西藏人民对教育的期盼,深感中央教育援藏战略的重大意义,所以,我愉快地服从组织安排,担任了南通西藏民族中学的校长书记,又干起了不进藏的援藏工作。

当时有人说我官越当越小,在西藏吃了十多年苦,如今又摊上这份“苦差事”,真是亏了。这些功利看法,还真动摇不了我对于西藏的情感,为了西藏孩子受到良好的教育,我觉得把个人得失放一边,再苦再累也乐意。

建校后,我们牢记教育援藏的重大使命,把办西藏人民满意的教育作为落实党的民族政策、推进民族团结进步的具体行动。我以身作则,发动学校全体教职工发扬“特别能吃苦、特别能忍耐、特别能奉献、特别能工作”的“老西藏精神”,短短几年,把我们这所建校较晚的内地西藏学校办成了西藏家喻户晓的名校。我们每年都不顾高原缺氧的反应赴拉萨迎接新生、召开家长会议。会议期间,我的脖子上会围上几十甚至上百条洁白的哈达。有的家长拉着我的手说:“老书记啊,把孩子交到你手上,我们放心!”

把学生当成自己的孩子

一些媒体采访我时,总喜欢探询我校办学成功的“秘诀”。我认为我们学校成功的最重要“秘诀”就是:对学生真诚关爱。

真诚关爱就是一种教育态度,有了真诚的态度,就有好的教育效果。办学初期,全校几百名学生,我都能叫出他们的名字,大多数学生的学习、生活和家庭情况我基本了解。我经常用藏语与学生谈心,学生有什么心里话都乐意与我交流。我把这些远离故乡的孩子看成是自己的子女。学生生病了,我都要亲自过问。由于连续多天的阴雨,我在男生宿舍检查时发现有多名孩子患了疥疮,且大多在身体的隐蔽部位,学生不好意思到医务室治疗,导致了感染。发现这个情况,我说服学生脱去衣服,逐人检查,逐个抹药,并用开水烫泡衣物,持续工作三天,病情终于得到控制。

几年前,学生仁增加措患上顽症“金黄色葡萄球菌败血症”。医院三次发出病危通知书,我们本着对藏族学生高度负责的精神,要求职能部门尽最大努力做好心理疏导以及每天的检查记载工作。我亲自去请市第一人民医院的专家领导来研究对策,先后两次带领学校其他干部到第一人民医院召开现场办公会。在最危险的时刻,学校的办公会和第一人民医院的院务会一起召开,共同研究挽救年轻生命的“良方”。我提议立即请上海专家来会诊,终于把仁增加措从死亡线上拉了回来。那段日子,我吃饭不香,夜晚难眠,心头总是挂念着仁增加措的病情,一有时间就到医院陪伴孩子。为了解决仁增加措高额的医疗费,我发动全校教职工捐款五万多元,凑足了医疗费用。后来,从拉萨赶来的仁增加措的父亲拉着我的手,感激万分地说:“是共产党给了我儿子第二次生命,您比孩子的亲人还亲!”

让西藏孩子在内地有个“家”

西藏学生到内地上学,由于路途遥远,入学后一般要到初中或高中毕业才返回西藏,因此,他们免不了有思念亲人的心理寂寞。尤其是初中学生,入学时才十二三岁,是特别需要亲情呵护的年龄。

为了让这些雪域高原的孩子在“亲情”关爱的氛围中安心学习,我校在建校初期就开展了“师生亲情牵手”活动,全校教职工以“特殊学生家长”的身份带一名或几名学生作为“定点”关爱的对象,要求在学习、生活、思想方面给予特别的关爱和帮助。每逢节假日特别是春节、藏历新年等重要的传统节日,“家长们”会把孩子接回家生活,让孩子在内地感受家的温馨。那时候,逢年过节,我家里都有十多个孩子围坐在一起开开心心地吃团圆饭。曲卓玛是我牵手的“藏族孙女”,孩子刚开始到我家免不了腼腆,后来我家的所有活动包括走亲戚都带着她,孩子慢慢就融入了我的家庭,常常主动向“家长”汇报学习、生活情况。去年曲卓玛患水痘住院治疗,我们一家全部投入到护理工作中。“爷爷”“奶奶”白天看望,送饭送汤,陪伴孩子;“爸爸”“妈妈”下班后的第一件事就是到医院看望孩子。我们每天都要和远在西藏的孩子的父母通话,告知治疗情况,好让他们放心。

曲卓玛病愈出院了,可让南通和西藏“两地的家长”操心的新问题又来了:孩子住院近二十多天,耽误了学业,成绩一下子下降了。更麻烦的是,本来成绩不错的孩子由于成绩下降产生了自卑心理,对学习有了畏难情绪。这可让曲卓玛的父母急坏了,他们打电话向“南通的亲戚”求助。我一方面安慰孩子的父母,一方面做好孩子的心理疏导工作;同时与班主任和任课老师沟通,安排时间把孩子生病期间没学的课程补上。

在身边人耐心细致的引导下,曲卓玛慢慢走出了自卑的阴影。一个月后,期末考试的成绩出来了,曲卓玛又进入了班级的“第一方阵”。为此,我家还特地做了一桌好菜“奖励”孩子。曲卓玛的父母知道孩子进步了,夫妻俩在电话里争着对我们一家表示感谢,他们说,我们两家是永远的好亲戚……

“难道说还有无言的歌,还是那久久不能忘怀的眷恋”,《青藏高原》的这句歌词也写出了我们这些援藏工作者的真实心境。西藏,是我一生最为深刻的眷恋。那里,有我青春华丽的梦想,有我辛勤播撒的汗水,有我践行崇高使命的足迹。如今,我退休了,但我尽我所能发挥余热,为教育援藏尽一个共产党员的绵薄之力。

援藏,是我毕生的使命;爱藏,是我永远的情怀。

(本文来源:《中国民族教育》2015年第7-8期)

|

相关新闻

特别推荐

- 内地班助我如雄鹰般展翅高飞2015-08-26

- 喊一声妈妈,就是永远的牵挂2015-08-25

- 孩子们,老爸为你们骄傲2015-08-25

- 靠近你,温暖我2015-08-18

- 做西藏班的勤俭当家人2015-08-06

- 藏器待时,相信明天2015-08-06

- 教育的力量,世界的创举2015-07-29

- 除了感谢,还是感谢2015-07-29

- 从她身上我看到了希望的样子2015-07-29

- 带动地区发展 促进共同繁荣2015-07-29

最新新闻