在新时代教育强国与健康中国战略深度融合的背景下,体育成为落实立德树人根本任务的关键一环。学校体育的使命从“体质增强”转向“全人培养”,功能从“体质筑基”发展到“素质拓展”,再到为“终身健康赋能”。北京师范大学附属实验中学(简称“北师大实验中学”)作为一所百年名校,始终秉持“尚体育人,铸魂立德”的教育理念,将体育放在学校发展和人才培养的突出位置,在长期的实践过程中探索出一条“课程立体化、训练专业化、竞赛体系化、育人全程化”的特色路径,不仅实现了“每天2小时体育活动”的高质量落地,更在培养学生运动技能、体育素养与健全人格方面取得显著成效。

一、学校体育的特色实践

北师大实验中学自1917年建校起,就将“培养健康身体”列为首要办学宗旨,构建了体育教育的基础框架。历经百年传承创新,学校系统构建了BRAP课程体系及校园竞赛体系,通过俱乐部制分层推进,形成兼具理论深度与推广价值的特色育人模式。

(一)BRAP体育课程体系

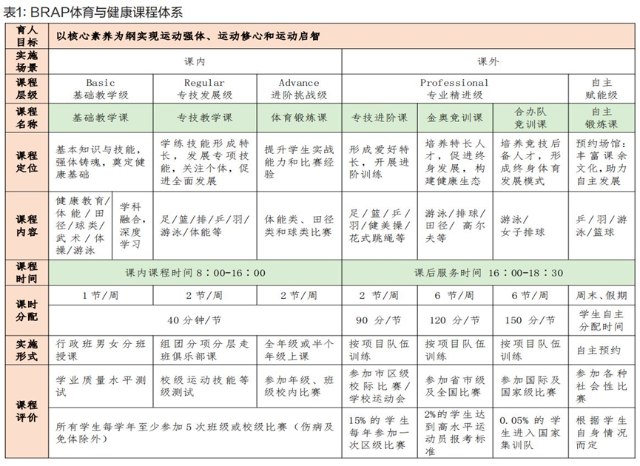

基于“核心素养”培养的育人导向,学校构建了纵向贯通、横向联动的“BRAP体育与健康课程体系”,包含基础级(Basic)、标准级(Regular)、提高级(Advanced)和专业级(Professional),形成“基础普及—专项发展—竞技突破—人才输出”的全链条育人生态,以实现运动强体、运动修心和运动启智的育人目标(见表1)。

基础级普及课程面向全体学生,以“体能+技能+

知识+融合”四位一体为框架,涵盖田径、体操、武术、游泳等基础项目,旨在强化健康知识、体能和基本运动技能。

标准级专项课程推行选项走班俱乐部制,开设足篮排乒羽等专项课程,构建“技能进阶+专项体能”双螺旋结构,覆盖全体学生。

提高级竞赛课程依托俱乐部开展校园体育竞赛,通过自主办赛与角色体验,提升全体学生实战能力与综合素养。

专业级特长课程搭建“校队金奥队市合办队”三级训练梯队,联合专业机构定制方案,培养体育拔尖人才。

(二)校园体育竞赛体系

基于学生成长规律完善校园赛事体系,打造“技能运用—团队共生—品格淬炼”三阶培育路径,形成“兴趣培养—能力提升—人格塑造”的完整育人闭环,充分发挥体育教育在促进学生人格发展中的重要作用。以初一年级为例,竞赛项目包括拔河比赛、广播操比赛、迎面接力、体能大赛、乒乓球左推右攻、羽毛球发/挑球赛、篮球上篮赛、排球传发垫赛、足球技巧赛、游泳个人赛。此外,校园吉尼斯挑战赛贯穿初中三年,常设项目包括50米、立定跳远、仰卧起坐、引体向上、实心球、坐位体前屈、1000/800米、纵跳摸高、双杠臂屈伸、斜身引体、跳绳、平板支撑。

在整个校园体育竞赛体系中,学校以“趣味启蒙—技能进阶—竞技对抗”为逻辑主线,分年级设计差异化赛事。低年级通过趣味赛激发兴趣;中年级以专项技能赛检验学习成果;高年级开展对抗类赛事强化实战能力。注重构建“团建+体能+技能+拓展”协同发展的竞赛框架。“团建类”培育协作精神,“体能类”夯实身体素质,“技能类”提升实战水平,“拓展类”锻造意志品质。采用“专业引领+自主管理”模式。教师团队负责课程研发、技术指导与质量评估;学生体育联盟主导赛事策划、宣传与执行,培养组织协调能力。搭建融媒体宣传矩阵,如赛事直播间、运动明星专栏等,塑造校园体育文化品牌。

(三)俱乐部制模式实施路径

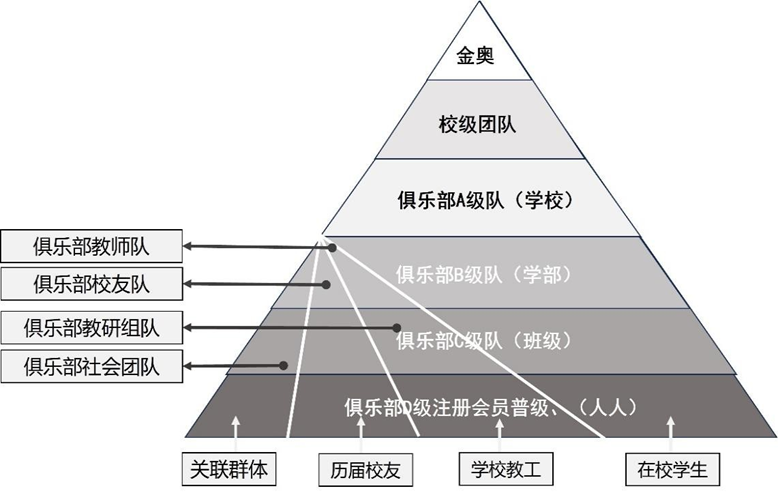

学校构建“项目集群化、管理智能化、发展终身化”的俱乐部运行体系,形成覆盖全员、贯穿全程、联动全域的俱乐部运行样态。陆续组建9大类20余项近百个学生体育俱乐部,学生可基于兴趣与能力自主选择,实行“1+X”会员制。体育俱乐部结构见图1。

图1:体育俱乐部结构图

俱乐部实行“双中枢四平台”智能管理系统,校园体育管理委员会统筹资源调配,金奥体育办公室与体育教研组协同负责课程开发与质量评估,依托智能场馆系统、AI巡课系统、云课程平台、运动大数据中心四大平台实现全流程数字化管控。将课内教学、竞赛活动和课外训练有机融合,构建“技能学习—实战演练—竞赛展示”的一体化路径。通过线上平台实现选课、训练日志记录与赛事数据可视化,提升管理效率。将俱乐部参与度、竞赛成绩纳入学业质量评价体系,关联校级运动技能等级认证。

二、学校体育高质量发展的中观管理策略

在新时代学校体育工作改革的宏观背景下,科学高效的体育教育实施需要从学校管理的中观层面构建系统性推进框架。北师大实验中学遵循“顶层设计—资源支撑—课程实施—评价反馈—生态营造”的逻辑链条,形成以下八项可落实、能推广的实施策略。

(一)完善制度规范设计:筑牢体育教育根基

作为学校体育管理体系的基础架构,体育相关制度设计应纳入学校整体制度框架(例如《学校管理制度》手册),形成“目标导向—过程管理—成效评估”的闭环系统。课程保障方面,如学校初中实行“4+2”模式,即每周4节体育课加2节活动课,增设游泳必修课,夯实义务教育阶段体育素养基础。教师激励方面,设立专项奖励,将竞赛成绩、课程开发与教师职称晋升挂钩,增强教师职业认同。质量监测方面,制定体育教育质量监测办法,把学生体质健康和社团参与情况纳入教学考核,确保课程保质保量执行。通过分层目标、明确责任和量化评价的制度设计,保障体育教学的课程地位,推动其可持续发展。

(二)创设专门中层机构:搭建政策传导机制

组织架构创新是提升学校体育教育管理效能的关键载体。学校于2024年整合成立“校园体育工作委员会”,形成“顶层统筹—中层执行—基层落实”的三级政策传导体系。该委员会由学校主要负责人担任主任,主管副校长统筹日常事务,依托“金奥办公室”设立执行秘书处,构建权责清晰的管理矩阵。对外建立“国家—地方—学校”政策衔接机制,争取资源支持;对内将体育教育规划纳入学校整体发展规划,制定《体育教育协同任务台账》,联动多部门建立课程排期、场地保障、安全防护等专项协作机制,确保“每天2小时体育活动”等政策要求落地。新机构的成立突破了传统的中层壁垒,成为“政策承接有主体、部门协作有机制、落地执行有保障”的管理中枢。

(三)推进硬件资源整合:构建立体共享生态

资源配置优化是破解学校体育场地与设施瓶颈的核心路径。学校有效整合体育硬件资源,构建立体共享生态系统。一方面,合理规划现有设施,打造“一校多馆、功能互补”的空间网络,如屋顶空中球场、地下练习室、通道跑道、智能体能中心等;另一方面,加强家校社合作,与社区签订错峰共享协议,提高设施利用率。同时,引入AI体质监测系统和运动轨迹分析设备,实时采集数据并生成个性化方案。这些举措丰富了学生体育活动资源,为体育教学提供了数据支持,也促进了学校与社区共同发展。

(四)汇聚多元师资力量:打造开放师资矩阵

师资队伍建设是实现体育教育目标的重要保障。学校着力打造以专职教师为主导、专兼职教师相结合的体育师资队伍。实施体育教师专业成长计划,鼓励专职教师深耕专项领域并拓展至少两项额外教学技能。在教育集团层面,组建课程研发团队,调配经验丰富的教师开发特色体育课程,如体能训练、游泳课程等。同时,加强与外部机构合作,建立与专业体育机构协同合作机制,定期邀请体育专家或优秀运动员进行教学指导,开展新兴体育项目,并为非体育专业教师提供培训。通过“校内挖潜—集团统筹—社会协同”的三层架构,提升学校特色体育项目覆盖率,构建师资发展共同体,为体育教育的全面发展提供坚实的人力支持。

(五)设计递进课程体系:培育终身运动素养

课程体系是落实体育教育目标的核心。学校以“健康认知建构—运动行为养成—终身习惯培育”为逻辑主线,构建了“三阶段递进式”课程体系。基础阶段开设“体育与健康通识课”,融合运动生理学理论与游泳、体能等必修实践模块。提升阶段设置多门运动专项选项课,配套“学练赛”一体化教学模式,每年组织多场校级赛事。专长阶段设立专项拔尖人才班,与区域体育部门合作,提供“课程定制—专业训练—升学通道”一站式服务,定期输送体育特长生。该体系旨在提升学生运动技能掌握率,实现从基础教学到专项提升再到专长发展的育人目标。

(六)建立动态评价机制:搭建精准育人系统

教育评价改革是提升体育教育质量的关键环节。学校致力于构建一个涵盖体质健康、运动技能、心理韧性和社会适应的四位一体发展性评价体系。借助大数据技术,建立学生成长档案,实时追踪学生的运动数据并生成个性化报告,为家庭提供运动指导建议。同时,建立班级、年级和校级三级反馈机制,对体质较弱的学生实施个性化健康干预方案。学校与专业教育机构以及区域教育部门合作,利用现有的教育技术解决方案,减少开发成本和时间,提高资源利用效率,从而提升体育教育的质量。

(七)营造浸润育人环境:构建体育文化认同

文化生态建设是体育教育可持续发展的深层动力。学校通过“环境塑造—文化培育”的双向驱动策略,全方位促进学生体育文化认同。物理环境方面,打造融合体育元素的特色空间,如冠军荣誉展示区、运动科学实验室和体育文化长廊,营造浓厚体育氛围。制度文化方面,建立多级荣誉体系,举办各类体育品牌活动,吸引师生参与,增强校园体育文化活力。家校协同方面,创建家校合作平台,邀请家长参与体育教学和活动指导,促进家庭体育文化形成。通过环境、制度和家校合作的协同作用,增强师生对“健康第一”理念的认同,实现体育文化从物质空间到精神层面的深度构建。

(八)拓展多方共练情景:建构全景育人场域

社会协同是放大体育教育效应的重要路径。学校以“大体育观”为引领,构建“学校—家庭—社会”立体化参与网络。在校内,创设“教职工健身俱乐部”和“校友体育联盟”,形成“师生同练、家校共赛”的互动场景。在校社合作方面,建立“便捷运动圈”,开放场地并招募社区志愿者参与赛事服务,每年举办跨校、跨社区活动。在家校联动上,开发“云端运动打卡平台”,将学科知识与运动任务相融合,生成家庭运动报告。全景育人模式有效增加了学生的体育活动时间,提高了教职工的体质健康水平,构建了“校园—家庭—社区”无缝衔接的体育育人新生态。

三、学校体育特色实践成果

通过系统的体育特色实践探索,北师大实验中学在提升师生体育素养、优化体育教育模式以及推动体育文化发展等方面取得了显著成效。全校师生在校时间每日锻炼时长超过1小时,体质健康水平提高62%;在近20届的初三、高三毕业生中,将近100%的学生都熟练掌握了游泳技能。学生广泛参与各级体育赛事,展现出良好的竞技水平与团队协作精神。学校为国家和北京市专业运动队输送了众多高水平人才,并在“中华人民共和国学生运动会”中连续四届代表北京市参赛,其中三届赛事的奖牌数和团体总分排名全国单所学校第一。体育教师专业发展成果丰硕,近10年开展了近20项省、市级课题研究,积极参与全国、市区范围的研究课和示范课展示活动,多人次参与国家队、青少队集训工作。

习近平总书记强调:“要坚持健康第一的教育理念,加强学校体育工作,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。”[1] 下一步,学校将继续加大体育教学改革。一方面,利用现代信息技术量化评估学生体质健康和运动技能,据此调整教学策略、优化课程设计,实现因材施教,同时借助人工智能技术为学生的日常体育活动提供监测评估与指导,提升锻炼科学性与有效性。另一方面,拓展合作网络,加强与国内外顶尖教育机构等的交流学习,汇聚优质资源,为学生创造丰富多样的学习和发展机会。此外,积极参与社会公益活动,推动社会体育文化发展,营造全社会关注体育教育的良好氛围,助力学生全面发展和健康成长。

本文系北京市教育科学“十四五”规划2024年度单位资助校本研究专项课题“健康中国视域下学校体育创新发展行动路径研究”(项目编号:CBIB24100)阶段性研究成果

(作者张义亮系北京师范大学附属实验中学副校长,中国中学生体育协会游泳分会常务副主席;冯海波系北京师范大学附属实验中学教师)

《人民教育》2025年第12期,原标题为《从“体质增强”到“全人培养”:新时代学校体育的特色实践探索》

参考文献:

[1] 习近平主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会并发表重要讲话[EB/OL].(2020-09-22)[2025-06-06].https://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546100.htm.

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.