要充分发挥思政课在育人中的作用,需要把思政课的理论性与实践性结合起来,把思政小课堂与社会大课堂结合起来。北京市第四中学(简称“北京四中”)在课程建设、学生活动、社会实践等诸多层面进行探索,充分发挥思政小课堂的理论性,凸显社会大课堂的实践性,构建了全方位、立体式课程活动体系,深度融合思政小课堂与社会大课堂。本文管中窥豹,以任务派送为例说明如何用思政小课堂撬动社会资源;以乡村社会实践为例,说明如何在社会大课堂挖掘思政资源。诸多尝试最终汇成“大思政”育人体系,营造良好教育生态,最终服务于育人目标。

思政小课堂撬动社会资源

2019年,习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上讲话时强调:“思政课要用科学理论培养人,遵循不同学段学生的认知规律,把马克思主义基本原理讲清楚、讲透彻。同时,马克思主义是在实践中形成并不断发展的,要高度重视思政课的实践性,把思政小课堂同社会大课堂结合起来,在理论和实践的结合中,教育引导学生把人生抱负落实到脚踏实地的实际行动中来,把学习奋斗的具体目标同民族复兴的伟大目标结合起来,立鸿鹄志,做奋斗者。”

思政课的实践性,一方面表现为思政小课堂课程活动和任务设计具有实践性,另一方面表现为思政小课堂要与社会大课堂相结合。为了更好发挥思政课的实践育人作用,北京四中做了很多尝试和探索。例如,通过思政课前5分钟时事述评,引导学生关注社会热点,拓展思政小课堂的范围;通过课程任务派送连接社会大课堂实践,调动学生思政小课堂学习的积极性和参与度;举办如“爱祖国”田径运动会这种融入思政课育人元素的校园活动;开设模拟联合国社团,拓展学生的国际视野并增强国际理解等。本节重点介绍在课程任务派送过程中如何实现思政小课堂与社会大课堂的融合。

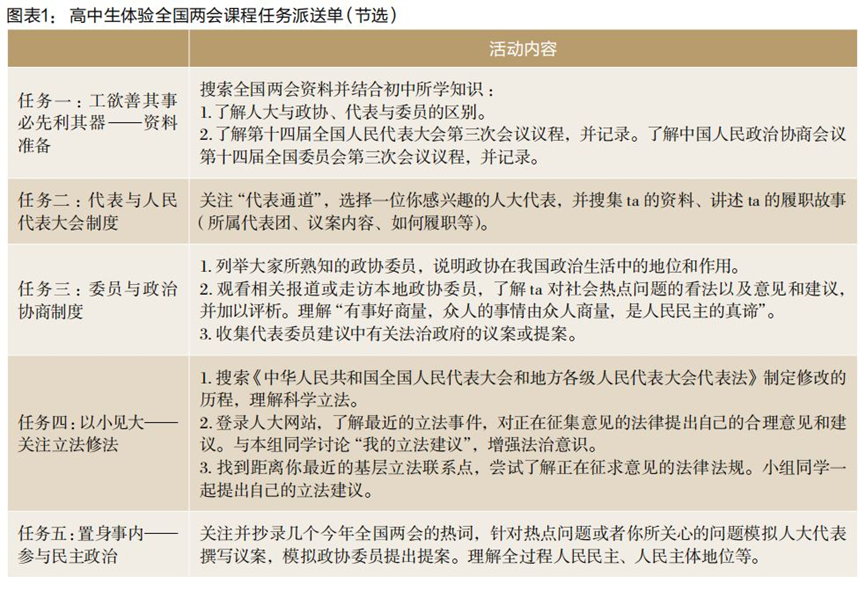

一方面,要精心设计课程任务,充分激发学生学习主体性。比如,统编普通高中思想政治必修3《政治与法治》系统讲述中国共产党的领导、人民当家作主和依法治国,重点阐释我国的人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度等。学生学习这部分内容时,正是每年全国两会召开的时候,于是我们从高中生视角设计学生体验全国两会的课程任务派送单(见图表1),把理论知识转化为明确的实践任务,通过任务派送的方式让学生“做中学”“实践中学”,充分激发学生的参与热情,让学生在实践活动中亲身体会自己与社会、与国家的关系。

另一方面,要突出思政小课堂与社会大课堂的连接和互动,充分发挥学习共同体作用。思政课的任务派送需要学生分组搜集并利用一切可以利用的资源,包括寻找身边的人大代表和政协委员进行采访调研、寻找基层立法联系点了解立法情况、去中国政府网或者中国人大网等官方网站提出自己的意见和建议等。学生要想完成这些任务,就需要走出思政小课堂,走进更广阔的社会大课堂。在社会大课堂中,全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,在学生完成任务、亲身实践中具象化了,变成他们看问题的一种视角和解决问题的动力。

北京四中提出“培养杰出的中国人”,即:培养忠诚(国家、团体)和服务(社会、他人)精神,以及追求卓越的职业与生活态度,使学生学会在未来优雅地工作和生活,成为职业领域与个人生活的成功者及有益于社会的公民。落实到课程教学的任务设计中,需要学生关注国家发展、感知时代脉搏,需要学生具有极强的社会责任感和主人翁意识,需要学生具备解决问题、与人交往的能力……这些不是单靠思政小课堂就能够全部给予的,而是需要在“大思政”视域下拓展思政小课堂的边界,用思政小课堂撬动社会资源,让这些资源共同服务于立德树人根本任务。

在社会大课堂挖掘思政资源

尽管我们努力拓展思政小课堂的边界,但是思政小课堂有其自身的局限性,即理论学习充分而实践不足。社会大课堂恰恰可以弥补思政小课堂的短板。一方面,学生在思政小课堂所学的知识和理论可以在社会大课堂的实践中得到检验,深化学生对知识和理论的认识与应用;另一方面,学生可以运用所学知识和理论指导社会大课堂的实践,进一步认识世界和改造世界。

为了充分利用社会大课堂,北京四中设计了一系列课程:人文游学课程,让学生在自主设计游学线路并亲身实施过程中见天地、见众生、见自己;乡村社会实践课程,让学生深入乡野田间,体味生活百态;大学访校课程,让学生走进全国各地知名高校,了解学校历史与文化,激发学习动力;文博创新课程,与中国国家博物馆等场馆合作,让学生能够接触到更丰富的场馆资源……本节重点介绍如何挖掘乡村社会实践课程中所蕴含的思政资源。

首先,根据学情开发和利用社会大课堂的思政资源。本着让都市学生理解乡土中国、激发家国情怀与社会责任感的目的,学校每年组织高二年级全体学生,按志愿成立近20支乡村社会实践分队,分赴河北、河南、山西等地的乡村中小学校。实践基地学校由家校社协同选定、管理和保障。参加实践活动的学生与当地学生同吃住,全天候沉浸式开展支教、助教、乡村社会调查、农事劳动等实践。这些实践对成长在大城市的学生而言本身就是一种历练,是一个锻造意志品质、增强生命韧性的过程。

其次,社会大课堂实施聚焦学科核心素养与课程目标。当学生深入真实的乡村,社会现实在他们眼前铺陈延伸,课本上“乡村振兴”的美丽图景、“区域均衡发展”“城乡均衡发展”面临的现实问题等开始具象化。如何解决问题、实现理想?他们调查乡村学校、乡村企业,走访农户了解村民生活,走近留守儿童关注教育问题……真实场景、真实问题大大激发了学生的社会责任感,增强了学生的公共参与意识与能力,提升了学生发现问题、解决问题的能力。有的学生写出数万字的乡村调查报告,有的学生提出翔实的促进乡村发展的建议,有的学生在课程结束后的数年间仍持续关注实践学校,帮助那里的学生。

最后,融通不同学科资源,坚持理论指导实践。在广袤的乡村大地上,学生可以从生物学角度研究农作物的生长;从地理学角度看区域规划和产业布局;从政治学角度看基层群众自治;从经济学角度考察企业经营、百姓收入和就业;从历史学角度看当地社会发展变迁;从文化学角度看当地的文博资源和红色革命资源……当书本知识与现实世界碰撞的时候,学生顿时感觉知识和理论鲜活可爱了起来,也感觉学习原来还可以那么有趣和有用。

营造“大思政”良好育人生态

在思政小课堂与社会大课堂充分互动、互补的基础上,北京四中积极探索构建“大思政”育人体系。各校区各年级组不断规划完善班会、社团、社会实践及学校大型传统活动,集中调研学校最受欢迎的优秀教师经典课程,整合近年来师生高度肯定的优质德育活动,创建“红蓝绿”三色“大思政”课程体系(见图表2),将学校核心教育教学资源解构重建,实现思政小课堂与社会大课堂的全面融合。

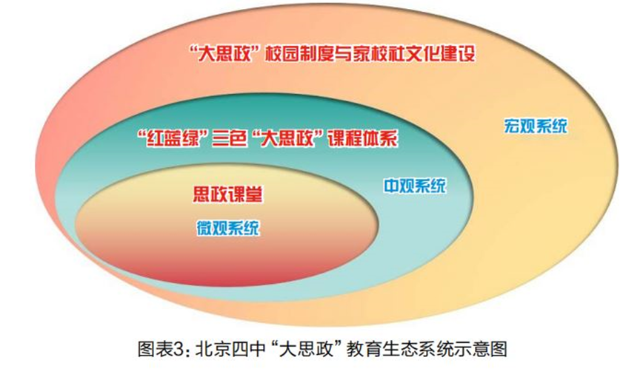

从教育生态系统视角看,教育系统的诸要素不仅在内部相互联系、相互作用中形成一定的结构,教育系统内外也进行着能量、物质和信息等的交换,从而影响着教育系统最核心的内部要素。因此,北京四中“大思政”教育生态系统(见图表3)以学生为中心划分为三个圈层:微观系统是与学生关系最直接也最密切的思政教育—思政小课堂;中观系统是具有丰富性、多元性和学科交叉属性的校本“红蓝绿”三色“大思政”课程体系;宏观系统是发挥对学生直接或间接教育作用的“大思政”校园制度与家校社文化建设。

在这个“大思政”教育生态系统中,既能够充分发挥思政小课堂理论学习、凝心铸魂的作用,也能够让学生在社会大课堂躬行实践、知行合一,最终服务于育人目标。

(马景林、袁青峰 作者单位均系北京市第四中学)

《人民教育》2025年第9期,原标题为《让思政小课堂与社会大课堂在育人实践中统一——以北京市第四中学思政教育教学实践为例》

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.