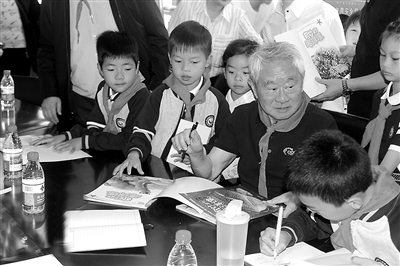

金翔龙院士给文宣小学的学生们写寄语。学校供图

学生在气象科普馆探索辉光球发光原理。学校供图

周末,闻颜宣早早从床上跃起,将金翔龙院士编写的《奇妙的海洋课》塞进书包。一小时后,他和同学们在自然资源部海洋二所见到了仰慕已久的科学家。交流活动中,金院士回答了孩子们关于海底科学、大洋科考的问题,他还鼓励闻颜宣努力学习,解决海底科学中未竟的研究。

闻颜宣难掩内心激动,因为他就来自杭州市文三教育集团文宣小学的“金翔龙班”。在该校,每个班级都额外有一个以科学家命名的名字,以此开展主题鲜明的践行科学家精神的活动。六年时间,孩子们与科学家结下了不解之缘,一种全新的科学教育样式悄然形成。

1

“小手”播下科学家精神的种子

校长杨凌英至今记得那年学校科技节的场景:操场上播放着精心编排的钱学森短剧,学生听得热血沸腾。但没过几天,大家热情逐渐消退,学习科学的状态并无质变。

“这完全符合小学生的认知特点,偶发性强但持续性不足。”在杨凌英看来,不只是科学家精神的学习,除国家课程外的科学学习实践,普遍存在活动碎片化、精神抽象化、参与浅表化等问题。归根结底,是没有抓住生本位、具象化、生态性这三个本质命题。

生本位即学生立场,不以成人化视角去“灌输”科学素养。具象化,指的是对科学进行直观感知,不抽象空洞。生态性,则要考虑科学素养培育的关键要素,从系统角度有条不紊地建构。

带着这些思考,学校跨出了改革第一步——“一班一科学家”。从小学低段起,各班学习一名科学家,学校推荐航天、国防、农业、生命科学、地质、信息技术等六大领域,并发布《科学家推荐指南》,学哪个科学家,孩子说了算。

班主任陈菲所在班级召开主题班会,各小组推荐了钱学森、邓稼先、居里夫人、爱因斯坦……大家各抒己见。

“我们应该选择与当下生活最贴近的科学家。”一名学生提议。时值全国开展“光盘行动”之际,学生们逐渐达成共识:被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平院士,不仅用科技创新解决了中国人的吃饭问题,其扎根大地、躬耕田野的精神更值得学习。

就这样,杭州市文三教育集团三个校区的孩子们,用一双双小手投出了“袁隆平班”“屠呦呦班”“黄旭华班”……各班制作了对应科学家的精神图谱,达成班级“科学公约”,并通过班队活动、假日活动等形式,具象化感知科学家精神。

在103班(屠呦呦班),班主任林青雯把学生分成五个小组。植物组领取“青蒿叶标本观察包”,和家长完成《青蒿观察卡》。实验组用菠菜叶模拟“魔法汁液提取”。团队组合作扮演“屠奶奶与助手”,用积木搭建“迷你实验室”。疾病组用贴纸制作“蚊子传播链”手绘图。故事组则观察并记录活动,同时寻找屠呦呦科研故事的细节,两相比较下生动阐释科学家精神。

2

走进科学家的奇妙世界

经过低段两年的科学家精神学习,学生勾勒出对科学家的整体印象,对其研究方向也有了初步接触。进入中段后,学校把“一班一科学家”的重心,落在了科学学习习惯与能力的培养上。

“我们聚焦六大领域,提取了国家课程中与之相关的知识模块,形成新的教学颗粒,以课堂延伸学习或拓展性课程等形式丰富教学。”杨凌英说。

例如生命科学领域,“一班一科学家”涉及屠呦呦、钟南山、童第周等人。科学教研组找出教材中与他们研究领域所对应的“植物世界”“动物世界”“人体与健康”等主题单元,通过磨课为教学拓展打下伏笔。

上到“植物世界”里的《凤仙花的一生》一课,科学教师郑明亮走进407班(袁隆平班),先是按部就班地介绍了凤仙花从种子到开花结果的过程,然后出示两张图片——学生种植的凤仙花、一片金黄的稻田。

“今天,我们把目光投向另一种重要的植物——水稻。”郑明亮让学生们仔细观察普通稻种和杂交稻种的区别。接着,引导大家用湿润的纱布搭建了一个微型“秧田”,并布置课后作业:观察稻谷发芽的过程。

等到嫩芽长到两三厘米时,郑明亮发给每人一个浅水盘当作“稻田”,孩子们小心插入秧苗,还用牙签做标记。最让人印象深刻的是管理环节,学生们热烈讨论起水稻需要多少阳光、多高温度、多深的水。郑明亮适时总结:“科学家们就是通过无数次精确实验,才找到了秘诀。你们现在做的每一个步骤,都是袁隆平爷爷当年在田间地头反复尝试过的。”

拓展性课程也在“一班一科学家”的土壤中结出了新果子。科学教师童瑶发现,三个校区里选择昆虫学家命名的班级有不少,平时也常有学生来请教昆虫知识。于是,她牵头开发了“妙趣虫生”课程,每课选择一种昆虫,学生寻找身体结构特征,通过动手操作分析昆虫习性、生命周期,并记录在活动手册中。没多久,就有学生在校内办起了别开生面的昆虫标本展。

3

打开学习空间走向星辰大海

全息投影将太阳系立体呈现,八大行星在指尖流转,戴上VR(虚拟现实)设备就能“登陆”火星表面……走进文宣小学的天文科技馆,琳琅满目的高科技设备瞬间点燃了人们探索宇宙的激情。

这里,正是三个校区以天文学家命名的班级的好去处。科学组以教材中的《太阳系大家庭》一课为基础,开发了适合小学生的研学手册,包含行星比对表格、观察任务清单和简易星图。学生提前一周制作行星黏土模型,初步建立起对太阳系的认知框架。

活动当天,学生们走进天文馆测量八大行星模型的直径,并与黏土模型进行比对。接着,学生借助VR进一步认识太阳系,然后讨论“如果要在太阳系其他行星建立基地,需要克服哪些困难”,并将想法记录在研学手册上。

“原来木星有那么大,难怪老师说能装下一千多个地球呢,我还想再去体验一次!”学生蒋清芷意犹未尽地说。

学校极力拓展校外基地,实现一类科学探究领域配套一个实践基地。学校还牵线多名院士,为所对应的班级开展主题讲座、研学活动等。

“我们期待通过‘一班一科学家’的机制创新,让小学生像科学家那样思考和学习,蹚出一条培育科学素养的新路。”杨凌英表示,接下去学校将深化“学—研—评—创”一体化的研究,建立科学的评估体系,追踪学生科学素养的进阶,以求实效和长效。

《中国教育报》2025年05月26日 第05版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.