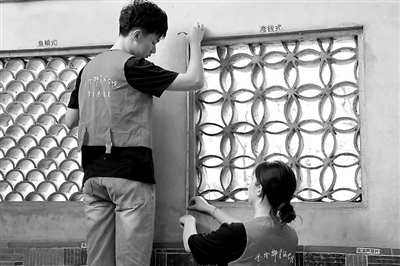

苏州大学“大国筑记”社会实践团队在云南沙溪古镇进行实地勘测。 苏州大学供图

993个乡村振兴、社区治理类项目在校内立项,3万人次投身“红旅”活动……这串数字背后,是苏州大学将学生创新实践与乡村振兴紧密结合、运用创新成果服务现实所需的生动故事。

近年来,苏州大学积极号召广大青年学子“扎根中国大地了解国情民情,在创新创业中增长智慧才干”。从实验室到田间地头,从课堂到产业一线,该校正以“红旅”赛道为窗口,探索出一条“使命引领、专业赋能、机制护航”的双创教育新路径。

1

使命引领:

扎根大地书写青春担当

“通过多学科交叉研究,我们助力乡村产业的可持续发展,实现为需而创的初心。”站在中国国际大学生创新大赛国赛的路演舞台,该校纺织与服装工程学院研究生刘竞舸自信地分享着“牛角瓜——助力西南地区振兴的‘瓜坚强’”团队近十年的奋斗成果。

牛角瓜纤维如蒲公英般极易被吹散,纤维的提取与保存曾让这个团队陷入困境。在教师的带领下,一群年轻人跨越两千多公里,驻扎云南红河州,不分昼夜,反复研究纤维特点。最终,他们成功研发牛角瓜纤维提取设备,将提取效率提升至人工提取的约60倍。

“整个过程中,学校在实地勘查、实验室资源、资金投入等方面一直全力支持我们。如今,当地村民可以靠采摘牛角瓜实现增收,返乡就业的人多了,生态环境也变好了,我们的工作没白干!”回望这一路的努力,团队指导教师李刚欣慰地说。

“红旅”赛道紧密对接乡村振兴等国家战略。该校以此为抓手,以赛促学、以赛促创,鼓励师生把乡村田野、生产一线当作广阔课堂,深入基层了解地方经济发展所需。近5年,该校在“红旅”赛道共有43个项目获得国赛、省赛奖项,其中2022年,国赛金奖数位列全国第一。

2

专业赋能:

特色课程成为创新引擎

当古村落建筑群被破坏、乡村文化流失等问题凸显,该校“大国筑记”团队选择带着技术“走进去”。在云南沙溪古镇,东寨门等遗迹年久失修、濒临坍塌。性能模拟、数字设计、模型搭建,在金螳螂建筑学院教师汤恒亮的带领下,团队用专业所学,助力古镇成为“全国最美小镇”。

8年间,“大国筑记”团队踏遍全国600多个村落,通过三维扫描、数字虚拟等技术建立起一套古村落的“生命档案”,为文化遗产保护提供强大的数据支撑,也为古建筑修缮提供科学方案。

汤恒亮依托国家级一流本科课程“设计素描与色彩”的基础内容,将文化遗产保护融入教学,引导学生基于地域文化进行创作。“学生在实践中深化专业认知,提升解决实际问题的能力,让课程和项目有效融合形成闭环。”

长期以来,该校坚持将双创教育融入学生课程培养方案,结合区域经济特色和社会发展需求,动态调整课程建设要求,优化课程结构,先后设立47门“苏大课程—3I创新创业课程”和20余个创新创业类微专业,形成“必修课+公选课+特色课”的立体环绕式课程结构。该校还鼓励教师将课堂延伸至校外,通过校企合作共建教育实践基地,推动人才培养模式全面革新。

3

机制护航:

全链条生态助力“敢闯会创”

“学生不缺创意,缺的是将创意转化为成果的支撑体系。”该校创新创业学院原副院长钱春芸坦言。

如何让双创项目告别“昙花一现”,“能落地、活得好”?苏州大学的答案是:构建“创业种子—破土—孵化”服务体系,架起成果转化的“快速路”。

从项目团队组建的那一刻起,创业的种子就已埋下。双创学院在备赛时围绕选题申报、技术优化、路演模拟等多个环节,邀请业界专家开展一对一辅导,帮助学生迈出成果转化第一步。

“我们对市场运营的经验不足,学校帮我们牵线搭桥学习企业管理知识。”刘竞舸表示,依托苏州纳米科技园,已有多家企业向团队抛出了橄榄枝。而由团队自己主导的牛角瓜科技公司,也正破土而出,孵化成型。

近年来,该校联合苏州纳米科技园等科技产业园,建设“创就业辅导”“管理咨询服务”“知识产权服务”“投融资服务”等针对大学生的品牌服务体系,配备“学业+产业”双创师资队伍,设立专项创业孵化基金,助力初创团队实现稳步发展。该校43个“红旅”赛道获奖项目中,有19个成功落地并完成公司注册,获得国赛金奖的项目成果转化率更是达75%以上。2024年,仅在苏州大学国家大学科技园,由该校在校生注册的企业数就达到13家。

“我们培养的不仅是‘能创新’的人才,更是‘懂中国’的青年。”该校党委常委、副校长姚建林表示,学校将持续推动教育科技人才一体化发展,鼓励学生把论文写在祖国大地上,为乡村振兴、文化传承、科技强国贡献青春智慧。

《中国教育报》2025年09月17日 第06版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.