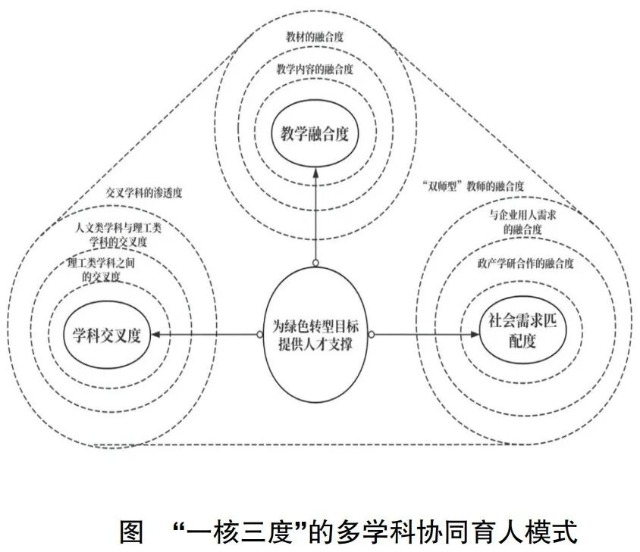

◎摘 要 在经济社会全面绿色转型的新格局下,我国迫切需要培育大量“双碳”领域的多学科复合专业人才,为绿色转型提供有效的人才支撑。当前,不少高校“双碳”人才培育面临学科壁垒、教学融合问题、社会需求瓶颈等突出问题。在多学科交叉渗透融合的复杂科学时代,围绕绿色转型目标,构建高校“双碳”人才多学科协同育人模式是绿色低碳国民教育的政策要义。建议高校树立为绿色转型目标提供人才支撑的核心理念,以教学融合度、学科交叉度、社会需求匹配度等维度为主要路径,以此构建高校“双碳”人才多学科协同育人模式的知识图谱和技术路线图。

◎关键词 绿色转型目标;高校“双碳”人才;多学科;“一核三度”培育模式

党的二十届三中全会对“健全绿色低碳发展机制”“积极稳妥推进碳达峰碳中和”作出了全面部署。2024年7月,《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》明确提出:“创新人才培养模式,优化高校学科专业设置,夯实绿色转型智力基础。”在2025年全国两会上,《政府工作报告》将“协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型”作为2025年十大工作任务之一。教育部发布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》,首次建立战略急需专业超常设置机制,新增的29个本科专业中包括“碳中和科学与工程”。

在经济社会全面绿色转型的新格局下,我国迫切需要培育大量“双碳”领域的多学科复合专业人才,为绿色转型提供有效的人才支撑。但是,不少高校在“双碳”人才培育上面临着学科分割壁垒、教学融合不佳、培养目标与市场需求存在一定程度脱节等突出问题。立足于此问题导向,系统搭建高校“双碳”人才的多学科协同培育模式具有重要的理论意义和现实价值。

高校“双碳”人才培育的主要瓶颈

为服务国家碳达峰碳中和专业人才培养需求,2022年4月,教育部印发《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》,明确提出“加快新能源、储能、氢能和碳捕集等紧缺人才培养”。然而直到目前,不少高校“双碳”人才培育仍处于“各自为政”的碎片化格局,面临着人才培养与社会需求契合度尚不高、多学科交叉融合不够深入、培养协同性和系统性不足等瓶颈。对此,可以从以下几个主要层面来分析。

1.高校“双碳”人才培育面临学科壁垒

我国高校主要是以校院系为主的三级学科管理体制。各院系之间虽然有密切的交流合作关系,但是在师资、课程、课题、招生名额、科研平台等资源共享方面存在一定的利益冲突。这种学科管理体制延伸到“双碳”人才培育领域产生的学科壁垒尤为明显。往往更多高校仅把“双碳”人才培育定位到材料、化工、能源、机械、环境科学、生态、林业等若干理工类学科,在理工学科内也匮乏统筹培养的协同机制。理工类学科是实现“双碳”目标科技载体,人文学科则是实现“双碳”目标的思想指针和智库,二者虽然各有分工和差异,但是如果只懂技术不懂政策法规,或者只知晓政策法规,不了解具体绿色低碳技术,都可能导致高校培养的“双碳”人才存在较大的知识缺陷。

2.高校“双碳”人才培育显现教学融合问题

碳达峰碳中和领域涉及多个学科,但现有“双碳”专业的教学往往偏重某一学科领域,将多学科整合的课程较少,特别是理工科与人文学科的学科断裂明显。例如,若干高校设置的新能源科学与工程、储能科学与工程、氢能科学与工程、新能源材料与器件、碳金融等“双碳”相关专业,四年的本科课程主要集中于技术或者经济管理层面,很少涉及“双碳”政策法规。“双碳”有关专业是政策性较强的专业,各种技术研发都是在政策引领下开展,也受有关法规的保障和规制。如果相关专业的学生不了解我国“双碳”政策法规,在今后本专业的科研中可能出现方向性模糊。《中华人民共和国职业分类大典》已将综合能源服务员、碳汇计量评估师、碳排放管理员等作为新兴职业纳入正式的职业门类当中,但是很多高校“双碳”专业课程无法涵盖“双碳”新兴专业所需的知识和技能,高校对于破解“双碳”新兴职业发展瓶颈的效能尚未显现。

3.高校“双碳”人才培育凸显社会需求瓶颈

随着我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系的深入推进,预计“十四五”期间乃至更长一段时间,全国碳相关行业和企业还将扩容,碳中和人才需求有可能达到百万级缺口[1]。但是,部分高校仅将碳相关学科专业布局在能源工程与环境保护类等“硬”学科专业上,忽视与其他经济社会等“软”学科专业交叉融合,造成高校人才培养与市场需求不匹配[2]。例如,碳市场需求的人才不仅需要懂得市场运营,也要打破单一学科知识背景固有藩篱,掌握碳核算、碳管理、碳咨询、碳金融等多种文理学科知识。人才培养滞后、求职者认知不足、知识技能不匹配和供需信息不对等等问题造成不少高校培育的“双碳”人才无法满足市场、企业需求。一些“双碳”专业虽然具有广阔的发展前景,但是从就业质量和薪酬来看仍然偏低。“双碳”行业面临着需求巨大但是有效供给不足的尴尬局面。高校“双碳”人才培育如果仅以高校需求为主,而没有紧密围绕社会需求,将可能导致相关毕业生在就业上出现较大的瓶颈。

绿色转型背景下构建高校“双碳”人才多学科协同培育模式的多重价值

经济社会全面绿色转型是当前我国经济高质量发展的主要载体之一,涉及众多领域,需要多层次的人才支撑。今年全国两会期间,习近平总书记在看望参加全国政协十四届三次会议的民盟、民进、教育界委员并参加联组会时指出:“要完善人才培养与经济社会发展需要适配机制,提高人才自主培养质效。”[3]高校是“双碳”人才培养的主要载体,也是绿色低碳技术的主要研发地,绿色低碳机制体制革新的思想库。党的二十届三中全会提出:“分类推进高校改革,建立科技发展、国家战略需求牵引的学科设置调整机制和人才培养模式,超常布局急需学科专业,加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设和拔尖人才培养,着力加强创新能力培养。”[4]这对高校围绕国家绿色转型目标加强交叉学科建设和学科融合工作提出了明确要求,构建高校“双碳”人才多学科协同培育模式对于推动经济社会全面绿色转型具有多重价值。

1.绿色低碳国民教育的政策要义

绿色低碳国民教育是经济社会全面绿色转型的教育基础。自我国正式提出“双碳”目标以来,教育部颁布了《高等学校碳中和科技创新行动计划》《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》等多项绿色低碳国民教育的政策文件,支持高校开展碳达峰碳中和科研攻关,在制度上推动绿色低碳理念融入教学。上海、江苏、福建、广西等地出台了相关贯彻文件,旨在将“双碳”教育模式深度融入国民教育体系,形成绿色理念教育模式的地方模式。立足于此政策背景,构建高校“双碳”人才多学科协同培育模式契合我国绿色低碳国民教育的政策要义。发展绿色低碳国民教育不是单一学科的任务,也不是多学科“各自为战”的简单叠加,而是需要实现多学科融合与协同并进。从世界范围来看,欧美等发达国家制定的绿色低碳教育政策文件,也着力强调了多学科融合的特质。欧盟委员会于2019年发布了《欧洲绿色协议》(European Green Deal)作为欧盟在气候变化领域出台的纲领性文件,突出了多学科融合的特点。英国推行的绿色学校计划,美国、日本等国家实施的环境教育法都体现了多学科融合的特质。从国内外政策实践视角来看,高校构建“双碳”人才多学科协同培育模式是实施绿色低碳国民教育政策的重要路径。

2.高校“双碳”技术研发的重要载体

高校“双碳”技术研发本质上要依靠人才支撑,这其中人才培养模式就起到了较为重要的作用。高校“双碳”技术研发的路径体现了高校多元学科整合的脉络。例如,CCUS技术是实现脱碳和碳中和的一个重要途径,从碳捕集、利用到碳封存的不同阶段涉及不同学科,就需要整合有关学科,构建学科协同研发的链条。不少高校根据自身学科的特点,成立跨学科的“双碳”研究机构,制订“双碳”人才培养计划。例如,清华大学碳中和研究院从学科单一发展向学科交叉融合发展,实现多院系多学科联合创新。从国内众多高校的实践经验来看,高校构建“双碳”人才多学科协同培育模式能为高校“双碳”技术研发提供全方位的人才支撑。

3.高校“双碳”领域产学研用合作的现实之需

高校“双碳”领域的产学研用合作是高校服务绿色转型目标的“最后一公里”。针对“双碳”技术创新的“卡脖子”问题,众多高校借助产学研用合作平台,利用现代科技优势开展科研攻关和教育教学工作,推动与市场、企业需求衔接。高校构建“双碳”人才多学科协同培育模式对于推进高校“双碳”领域产学研合作具有重要现实意义。当前,很多高校的教研人员更多注重具体技术、方案的研发工作,对于成果转化往往存在着知识、时间和渠道不足等瓶颈。大量绿色低碳专利技术无法得到及时有效转化。例如,据《2020年中国专利调查报告》统计,2020年我国有效发明专利产业化率中,高校仅为3.8%[5]。高校构建多学科协同育人模式,可以为高校培养具有“双碳”相关专业知识的技术经纪人,搭建多学科协同的技术转化平台,提升高校师生的技术转化能力,推动高校“双碳”领域的技术、智库方案及时有效转化。

围绕绿色转型目标,构建“一核三度”的多学科协同育人模式

近代科学革命以来,表象—模型—实验(或观察)成为了科学研究的一般流程,建构模型已经成为其中不可缺少的环节,科学研究的理性特征主要是通过模型来获得合理解释[6]。延续这种历史脉络,运用模型研究组织职能的整合和集成创新也成为当前学界的重要研究趋势。基于此,本文运用模型化建构的思路,以“一核三度”模式来对高校“双碳”人才多学科协同育人模式进行具象化展现。具体而言,“一核三度”模式是指高校树立为绿色转型目标提供人才支撑的核心理念,以教学融合度、学科交叉度、社会需求匹配度等维度为主要路径,来构建高校“双碳”人才多学科协同育人模式。其中“一核”是中心,“三度”既是衡量尺度,也是对策方略,构成一个逻辑自洽的人才培育模式。

1.“一核”

“一核”就是凝练“双碳”人才多学科协同育人模式的指导思想和核心理念。党的二十大报告提出,“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”[7]。强化教育对于科技、人才的支撑是教育强国建设的重要内容。我国要实现绿色转型目标,需要众多行业的人才支撑。“双碳”人才多学科协同育人模式应该具有这一指导思想和宏观视野,符合经济社会发展需求。在该指导思想指引之下,我们还可以衍生出服务高校发展、服务学生成长成才等子目标,但是,这些都是在服务经济社会全面绿色转型总体目标之下的子目标。

2.学科交叉度

第一,理工类学科之间的交叉度。目前,从碳储科学与工程、可持续能源、智慧能源工程、电动载运工程、能源化学工程、环境科学与工程等“双碳”相关专业的课程设置来看,主要集中在本领域相关课程。围绕绿色转型的目标,理工类学科需要在学科内部实现课程、师资、教材等方面的有机整合,打破专业限制,构建“双碳”相关专业课程的互选机制,推进学生联合培养。我国高校还可以全方位推进与国外知名高校在“碳中和”科技人才方面的联合培养项目,推进国内外理工科类学科的交叉培养。

第二,人文类学科与理工类学科的交叉度。教育部等五部门印发的《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》提出:“推动文科间、文科与理工农医学科交叉融合,积极发展文科类新兴专业,推动原有文科专业改造升级。”《高等学校碳中和科技创新行动计划》中也提出:“加快与哲学、经济学、管理学、社会学等学科融通发展,培养碳核算、碳交易、国际气候变化谈判等专业人才。”文理交叉是培养“双碳”人才的重要发展趋势。对此,可以从以下几个方面着力:一是以高校成立的碳中和研究机构为载体,建设文理结合的导师和研究生团队。针对绿色转型有关的科研项目,打破学科分界,将材料科学、化工、机械工程、环境科学、管理学、经济学、法学等学科的师生整合成多元学科教研团队,凸显导师和研究生的科研团队凝聚力。二是在高校未来技术学院建设中推进“双碳”人才的文理学科交叉培养。教育部办公厅印发的《未来技术学院建设指南(试行)》提出,“坚持交叉融合。主动打破传统专业学科壁垒,推动专业学科交叉融合,促进理工结合、工工交叉、工文渗透、医工融合等”。不少高校的未来技术学院聚焦于未来的“双碳”技术。这就为文理学科交叉提供了一个优势平台。未来技术学院建设可以针对一项或者多项未来技术,设置文理交叉的科研和人才培养方向。三是推动高校理工科学院与人文类学院围绕“双碳”人才培养,建立战略联盟关系。可以由高校以“双碳”专业和相关重大科研项目为载体,打破学院、学科限制,在校内成立具有实体权限的“双碳”人才学院,在课程建设、师资融合、教材编写等方面开展实质性的协同。

第三,交叉学科的渗透度。交叉学科在国家政策的倡导和支持下不断蓬勃发展。在2023年教育部公布的学位授予单位自主设置交叉学科中,包括北京科技大学、哈尔滨工程大学、南京财经大学等在内的多所高校设立了碳中和科学与工程、绿色低碳船舶技术、碳经济与管理等有关“双碳”的交叉学科。交叉学科在“双碳”人才培养上,可以从几个层面推进交叉融合:一是知识交叉。将“双碳”人才的多学科知识培育纳入交叉学科建设范围,搭建理工与人文多学科基础知识传播载体。二是平台交叉。高校应摒弃传统封闭教学思维,以交叉学科平台为载体,构建培育“双碳”人才的科研平台协同机制,推进高校相关科研平台能够为“双碳”人才汇聚更多的资源,形成育人共同体。三是方法交叉。高校可以成立前沿交叉学院,围绕气候变化、能源转型、绿色建筑等关键领域,建设“文文互启”“文理交融”和“工文结合”模式,构建培养“双碳”人才的多元方法体系。

3.教学融合度

第一,教学内容的融合度。具体来说:一是更多聚焦“双碳”专业实践应用的融合。在教学内容上突出“双碳”技术领域及能源行业特点,以基础理论和实际应用构成课程内容的主体部分,在包含完整基础理论知识点之上,课程设置尽可能选用其他相关新能源课程作为辅助[8]。二是将能源与环境、材料科学、经济学、法学等学科的知识内容有机融合,形成具有特色的“双碳”跨学科课程体系。三是将思政元素融入“双碳”人才培养中,健全“双碳”思政育人体系。高校可以将“双碳”目标的核心要求与课程内容紧密结合,重点培养学生的家国情怀、绿色低碳理念和科学素养、工匠精神,增强学生的生态文明意识和政策认知能力,将“双碳”相关课程建设成课程思政的典范。

第二,教材的融合度。完善课程教材体系是培养“双碳”人才的重要载体。对此,可以从几个方面着力:一是坚持国家政治方向和发展战略来引领“双碳”教材建设,推进教材真正适应国家绿色转型的战略需要。“双碳”教材应重点融入习近平生态文明思想,体现我国绿色转型目标的最新政策方针,引导学生树立绿色低碳理念。二是编撰一批碳达峰碳中和领域核心课程教材,满足国家绿色转型的迫切需求。今后,有关职能部门需要采取相关激励措施推动高校更多教学科研人员编撰“双碳”相关教材,逐步建立起“双碳”教材资源库,建立覆盖气候变化、能源转型、产业升级等绿色转型领域的核心教材体系。三是建设“双碳”数字教材。高校可以将“双碳智慧家园”“双碳创客中心”“双碳网络工作室”等众多网络平台融入到数字教材建设体系中,打造一批集知识传授、虚拟现实体验为一体的数字教材,并通过B站、小红书、抖音等网络载体,扩大这些数字教材的传播面,最大程度满足学生的实际需求。

4.社会需求匹配度

第一,政产学研合作的融合度。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》提出:“支持企业、学校、科研院所围绕产业关键技术、核心工艺和共性问题开展协同创新,加快基础研究成果向产业技术转化。”当前推动产业绿色转型是国家产业调整的重要方向。围绕产业链的绿色转型需求,构建高校与政府、企业、科研院所联合培养“双碳”人才的机制是政产学研合作的重要方向。具体来说,一是课程与教材共建。例如,西北大学榆林碳中和学院积极推进产教融合,与隆基绿能、西安中碳等企业分别联合开设“全球气候治理与国际合作”“碳资产管理与核算”等合作课程,联合学术团队与产业专家共同编撰出版《全球气候治理与合作》《碳资产管理》等教材[9]。二是共建实习实践基地。例如,中国矿业大学碳中和研究院与江苏长江地质勘查院、如皋市工程质量检测中心有限公司,共建“碳中和”实习实践基地[10]。三是共建联合研发项目和联合实验室。例如,北京理工大学联合企业、科研院所等机构成立“碳中和系统工程北京实验室”。

第二,与企业用人需求的融合度。“双碳”相关专业更多是应用型专业。这些专业的课程设置、实践等环节不应全由学术界来圈定,应鲜明地树立起企业用人需求的导向。详言之:一是订单式培养模式。高校针对不同规模、不同类型的企业需求制定相应层次的“双碳”人才培养方案,学生毕业后经过考核定向到企业就业。二是企业培训班模式。由高校与企业联合,根据企业用人需求举办高校相关专业学生培训班,提升实际操作能力。三是校企合作共建人才培养基地模式。由高校与企业建设联合培养基地,开展全方位的长期合作。

第三,“双师型”教师的融合度。高校可以积极采取内部人才培养与外部专家聘任相结合的双轨策略,在“双碳”领域建设一支高水平的“双师型”教师队伍。具体来说:一是企业导师模式。高校可以根据本校“双碳”专业的发展需求,吸纳能源、环保、交通、建筑及金融科技等领域的顶尖技术专家,建立多元化的企业导师资源库。二是现有相关教师向“双师型”教师转化的模式。根据“双碳”相关专业要求,高校可以通过政策杠杆组织现有相关教师通过培训、考试、考核等方式取得“双碳”相关职业证书。三是企业导师与“双师型”教师的协同模式。高校可以通过专兼职导师的制度设计,将企业导师与“双师型”教师编入若干教研团队,围绕“双碳”人才的社会需求推进课程联合研发和教学协同。

在多学科交叉渗透融合的复杂科学时代,构建高校“双碳”人才多学科协同育人模式是高校服务绿色转型目标,赋能新质生产力发展的必答问卷。该模式将服务国家战略需求作为核心理念,从教学融合度、学科交叉度、社会需求匹配度等维度来进行全景式设计,全方位提升多学科协同育人的实效。研究高校“双碳”人才多学科协同育人模式不局限于一域、一地、一模式,应更多基于各个高校的不同特点,围绕国家战略需求、社会需求来提出切实可行的方案。

参考文献:

[1][2]聂雨晴,杜欢政.“双碳”目标下高校加强生态文明教育的理论探究及实践路径[J].当代教育论坛,2023(6).

[3]习近平在看望参加政协会议的民盟民进教育界委员时强调 强化教育对科技和人才支撑作用 形成人才辈出人尽其才才尽其用生动局面[N].人民日报,2025-3-7(1).

[4]中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定[N].人民日报,2024-7-22(1).

[5]符晓波,江耘.唤醒“沉睡的生产力”浙江率先试点“专利免费用”[N].科技日报,2021-10-21(2).

[6]阎莉.整体论视域中的科学模型观(科学技术哲学文库)[M].北京:科学出版社,2008.

[7]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[8]于月,吴巧凤,张富,等.新能源科学与工程专业教育教学改革的思考[J].教育教学论坛,2020(41).

[9]校企合作课程《碳足迹理论与实践》企业导师开讲![EB/0L].(2024-09-24)[2025-07-16].https://tzhxy.nwu.edu.cn/info/1025/2185.htm.

[10]勘查院共建的“碳中和”领域实习实践基地揭牌[EB/0L].(2024-06-30)[2025-07-16].http://js.ccgc.cn/news/jcxw/2024-07-11/4593.html.

[本文为全国教育科学“十三五”规划2020年度教育部重点课题(基金编号:DIA200353)的阶段性研究成果]

【作者:刘志坚 卢培芳,单位:福州大学马克思主义学院】

(原载2025年第19期《中国高等教育》)

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.