图① 行书《林散之诗》(1990年作)

图② 题陆俨少《梅花诗册》之一(20世纪80年代作)

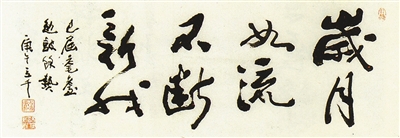

图③ 行书《岁月如流 不断新我》(1990年作)

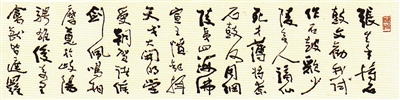

图④ 行书韩愈《石鼓歌》长卷(局部)(1985年作)

本文配图:费新我书法作品(资料图片)

费新我(1903—1992)是20世纪中国书坛一位以“左笔”蜚声中外的书法大家。他早年在上海谋生,经商、练字、学画、习武、摄影,后为生计开书店、编画册、做广告、画漫画、做封面插图,探索国画创作,20世纪50年代就确立了美术教育家的地位,国画也蜚声艺坛。可天有不测风云,1958年,费新我“奔六”之际不幸右腕患病,无法继续创作。这对常人而言,艺术生涯可能就到此为止了,但他在遭受巨大打击的同时,却选择了绝地逢生,用左手从头练起。由于他的艺术起点高,有巨大的自信心,加上顽强的意志和不屈不挠的拼搏精神,刻苦勤勉,博采众长,终成一代大家,为后代树立了榜样。《费新我传》载:“他常常自诫自己是半路出家且无师承,所以只有更加努力地用功,踏实践行。即使在他的书法有了声名之后,依然勤习不辍,许多名碑名帖都是数十遍地练,边临习边琢磨研究。每天晚上还要研究古代书论,常常熬到深夜。有时看书不知不觉睡着了,灯还亮着,醒来之后又接着读,不时还做笔记,从不松懈。”因此,他独树一帜的“新我左笔”,恰如李白诗句“清水出芙蓉,天然去雕饰”,不但有新面貌,而且章法奇妙,气贯长虹,节奏鲜明,有强烈的视觉冲击力,观之有一种向上的舒畅爽快之感,其在书法研究与创作方面的思想经验值得今人借鉴。

化熟为生

1985年11月,费新我在杭州大华饭店举办书法讲座,讲到“行易知难”的问题,意思是说做起来可能还不算难,但就怕不懂其中的道理,并特别对“熟、巧、顺、正”与“生、逆、拙、奇”的不同进行了对比。显然,费新我的左书属于后者,一笔一画讲究质量,有味道而不浅俗。客观地讲,费新我在右手病变前的书法作品并未超出常人,无奈改用左手后,几十年的常规习惯被打破,反而使他获得了全新的体悟,那就是生疏感、滞涩感所带来的生味与拙味,这是凤凰涅槃式的再生。

德国美学家黑格尔认为,一名艺术家首先需要通过多方面训练获得高度熟练的技巧,但这些技巧反复沿袭就会变得普泛化,于是艺术就要沦为一种手艺或手工业式的熟练,这也就步入了一种危险的境地,使艺术变得枯燥无生命了。这也是中国古人说的“熟到极处,俗到极处”。费新我正是在艺术熟练而可能步入危险境地之时,获得了或许是不期而遇的机会,摆脱了熟境。不能否认,一个艺术家的成长,必须通过长期坚持不懈的努力,首先要达到高度熟练的程度,完成风格的确立,但此时并非一劳永逸,下一步要选择摆脱这种舒服的熟练,追求新的陌生境地,也就是熟而后生。清代宋曹说:“书必先生而后熟,既熟而后生。先生者学力未到,心手相违;后生者不落蹊径,变化无端。”(《书法约言》)这种熟后的生,正是一种新的境界。真正的艺术大家总是不主故常,唯恐落入习气。比如吴昌硕终身临习《石鼓文》,力求一日有一日之新境界,也正是熟而后生的成功范例。《周易·杂卦》曰:“《革》,去故也。《鼎》,取新也。”费新我的成功,是其自强不息精神的体现,也是其求新创造的结果。

以隶为行

以隶为行,就是用隶书的笔意写行书。费新我在《怎样学书法》中的“融会贯通”章节提出:邓石如以隶书笔法写篆书,伊秉绶以篆书笔法写隶书,杨见山以草法写隶书,沈曾植以二爨章草笔法写行书,吴昌硕以行书笔法写石鼓并把字形变方为长,这些例子都是活学活用的成功典型,那么我们直接学他们不行吗?费新我是持反对态度的,他主张学他们的融会精神,但要按照自己的兴趣,以一种碑帖为基础,以两三种碑帖为专研对象,这样也许几年没有所得,但有朝一日便豁然开朗。他主张刚柔相济,峻涩间行,方圆兼备,要会看,更关键在于多思考多实践。那么,费新我是如何实践的呢?启功在《新我先生墨宝展览》中评:“新翁左臂新生面,草势分情韵倍长。”这里“草势分情”中的“草”指的是行草书,“分”指的是隶书。可见,启功先生认为费新我是将隶书笔意融会到行草书中的。但我们知道,唐代孙过庭说过:“隶欲精而密,草贵流而畅。”(《书谱》)隶书以分张与波势为特征,讲究精密与排叠之美,而灵动流畅的行草书讲究的是线条自由伸展,笔墨任情挥洒,这在常人笔下是难以兼容的。汉字的笔顺,也就是点画的运动方向,基本上是从上到下和从左到右的,这是大多数人用右手执笔书写的结果。费新我在他的《怎样学书法》中分析了十八种用笔方法,可以写出有圆有尖、有粗有细、有直有弧、有转有折、有虚有实的各种笔画。费新我用的是左手,与一般人用右手书写截然不同,他以其艺术智慧又加上了滚笔、捻笔、换笔等方法,手腕手指与笔俱动,但总体上每一笔都用了收势,都在蓄势,好比打太极拳,向内收的过程中又有向外的张力,因此笔画线条行笔艰涩,笔有尽而意无穷,富于变化,耐人寻味。

费新我笔下的横画普遍略粗而带有隶意,开张而又内敛,放中有留;捺笔也属于从左到右的一类笔画,同样非常含蓄,这是借鉴了隶书或章草的捺画处理方式,但由于用左手作书,所以在毛笔从左向右推送的过程中,拉笔很少,取了逆势,笔画显得苍劲,颇有韧性。再看他从上往下的竖画和撇画,在纵向贯气中加强波动,竖画多用带有一定弯度的垂露,弯度产生明显的摇曳感,垂露则行中有止;撇画中段一般向左上方鼓出,增加了往左的势,字就显得生动多姿。而点画,或方或圆,或大或小,或长或短,或正或斜,看似信手而为,却一任天机,千姿百态。这样的行笔方式,使得常态的行笔方向随机变换,笔势自然。结构上尤其大胆,任由左右摇曳,字字触遇成形,章法上也因此参差错落,虚实相生,开合起伏,展蹙互现,生动活泼,创造了一种凝重中有流动奔放、精密中含婀娜散朗的独特行草书风格。我们认为,只有在这种创新精神指导下的融会贯通,才能推动艺术不断向前进步。

画理入书

费新我本是有很深功底的画家,中西兼学,山水、人物、肖像无不擅长。因此,费新我与单纯从事书法创作的人不同,多了一个画家的视角,从绘画中加深了对传统书法内在精神的把握。费新我认为国画的用笔,如细线的勾勒,有枯、润,有点、垛、皴、擦,还有用墨的破墨、泼墨,等等,都可以用来丰富书法的表现力。在结体上,他认为一个字就像一小幅图画的构图,就是“小章法”;一篇字安排得好,就需要“大章法”。费新我按照美术的三个原理来安排大小章法,他认为必须参透“参差而平衡”“变化而统一”“对比而调和”等原理,先制造矛盾再解决矛盾的方法,同样适用于书法。否则,就会和日常写应用字一样,平铺直叙,千篇一律,缺乏艺术性。运用这些看似矛盾的方法后,无论单字结体还是整篇,都要讲究“计白当黑”,像创作一幅画一样讲究构图,需要有虚处、空白处,“更虚中有实,实中有虚,虚实中有展促,展促中有虚实,虚、实、展、促,一起活用,千态万状,变化无穷”。在这种绘画原理指导下创出的作品,才能不断求新求变,单看某个字很可能感到失常,但整体看来却每个字互有制约,看似随意变幻,实则尽显神气,恰到好处。李刚田评价费新我书法观念的超前性,说:“他的书法,从文人的书斋中走出来,走向了大社会,从文人的审美观中走了出来,走向了新的时代……费先生的书法创作方法明显具有现代艺术属性……虽然借用了绘画中的方法,但没有走向‘美术化’……他在传统与现代的结合部寻找自己艺术创作的坐标。”(《费新我书法的现代性》)可以说,费新我书法中体现出的以画入书达到了极高的境界。

从费新我的学书与创作来看,他临摹古人下了极大的功夫,但其创作却是自家体悟,脱离了古人的程式。当代书坛,部分人认为书法艺术就是“唯手熟尔”,某种书派流行后立即跟风,东施效颦,急功近利,使得作品千人一面,形式主义泛滥,缺少费新我那个时代的书法所有的厚重感与沧桑感。当今时代飞速发展,信息交流十分方便,馆藏古代书画原作不断开放,大众的书画审美水平不断提高,为什么却少有真正的书法大家了?我们知道,历史上的书法大家都讲究综合素养,往往在多个领域都有精深的造诣,而当代则完全不同,艺术门类分工细化,从事书法的一般只专门研究书法,不能触类旁通,更谈不上追本溯源。今天,我们更应该对离我们不远的书法大家进行深入研究,学习他们的成功经验,假以时日,也许能培养出这个时代的书法大家。

(作者单位:中国劳动关系学院。本文系《工匠精神视域下金石书画赋能职工美育的路径研究》[25XYJS016]阶段性成果之一)

《中国教育报》2025年10月10日 第04版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.