雄浑广袤的内蒙古草原,朴实亮丽的敕勒川大地,养育了一批胸怀宽广、抱负远大、执着敬业、矢志不渝的内蒙古人,他们是祖国北疆4800公里风景线上一抹抹亮丽的色彩,也是自治区各行各业风采展示的标杆榜样。内蒙古工业大学教授董俊慧就是其中一位。——题记

在内蒙古工业大学工程技术楼里,随便问一位材料科学与工程学院的老师或学生:每天哪位教授来得最早走得最晚,哪位教授中午休息时间还在指导学生,哪位教授爱生如子爱岗如家?大家都会异口同声地说出董俊慧老师的名字。

董俊慧出生在北朝民歌《敕勒川》的源生地——内蒙古土默川平原,是“材料科学与工程”自治区“双一流”学科的带头人。他36年如一日,快马加鞭奔驰在内蒙古草原,矢志不渝躬耕在土默川大地,培养了一大批乐于扎根内蒙古、建设内蒙古的“材料科学与工程”技术人才,带起了一个乐于献身民族地区高等教育的教学团队,探索出了一条适合少数民族工程技术人才培养的特殊路径,打造了一个自治区“双一流”学科核心方向。

千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。师生的认可,荣誉的得来,都体现了董俊慧无尽心血的倾注和对民族地区高等教育的热爱与执着。

把师徒父子般的情感融入学生心里

“师者,所以传道、授业、解惑也。”习近平总书记说:“爱是教育的灵魂,没有爱就没有教育。”老百姓常说,师徒如父子。不同的人对教育有不同的认识,但百川归海,千线一针,归根结底都是爱的教育。

1983年8月,董俊慧初为人师,时年22岁,面对比自己小不了几岁的大学生们,他有些手足无措。自己刚刚脱离学生时代,稚气未脱,又是一个纯工科出身的学生,没有经过师范教育,如何与这些聪明好学又机灵古怪的学生相处,如何开展教学,是摆在他面前的一大难题。

为了第一时间融入学生,成为学生的良师益友,他不仅向身边德高望众的肖柯则、佟天夫等知名教授学习,去听课,去观摩,记笔记,学方法,还想方设法购买了前苏联著名教育实践家和教育理论家苏霍姆林斯基的专著,从中汲取给养,丰富教学理论与方法,使自己快速成长起来。

通过身边长者的言传身教和自学经典名著,他得出一个结论:教育是个“良心活儿”,要把这个活儿做好,就得倾“心”投入,把学生放在心里最核心的位置,用爱来凝聚班级,用爱来激发青年人的活力。

1986年10月,金84班刘明富急病住院,血压不稳,情况十分危急,医院要求家属在病危通知书上签字,而家属却在千里之外。怎么办?作为班主任的他,主动承担责任,代替家属签了字,并恳求医生不惜代价全力抢救。经过抢救、治疗,刘明富顺利度过了危险期。

焊91班郭瑞上学期间家庭经济困难,经常利用课余时间勤工助学,渐渐把学习落下了,一度到了失联和退学的边缘。他及时召集班里同学寻找,终于将该生找到。在了解到实际情况后,他主动、连续几年从原本并不高的工资中挤出一部分资助该同学,使他安安心心学习,顺利完成了学业。

2001级硕士生林燕读研期间,深受导师董俊慧的教诲,形成了勤于思考、善学善用的良好习惯,并将“只为成功找方法,不为失败找理由”作为座右铭。工作中,主动快速适应新环境,脚踏实地,爱岗敬业,快速成长为业务骨干,先后获得青年岗位能手、优秀女职工等多项荣誉。

酿得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜。他先后培养毕业6名博士生、52名硕士生,在读的博士生8名、硕士生9名。董俊慧用一个个实实在在的行动,用一桩桩感人的事迹,实现了“为人师表,率先垂范”的诺言,用父子般缓缓流淌的大爱浇灌了茁壮成长的禾苗。

把专业技术人才培养放在心上

董俊慧来自于蒙古族聚居的土默川平原,他深知“一枝独秀不是春,百花齐放春满园”,民族发展要靠团结、靠稳定、靠人才。

面对边疆地区相对落后的发展现状,他明确认识到,教育对改变人们思想认识的重要性,人才尤其是专业技术人才培养对改变地区贫穷落后面貌的意义。自加入教师行列,他就确立了“强身健体,服务家乡”的志向。

董俊慧说,“强身健体,服务家乡”就是习近平总书记强调的“打铁还需自身硬”“吃水不忘挖井人”,在提高个人修养和能力水平的同时,也要做到饮水思源。

他在工作5年后开始在本校攻读硕士学位,之后到天津大学作高级访问学者,后入该校攻读博士学位,并于2000年完成学业。当时的博士凤毛麟角、屈指可数,区外多所院校曾向他抛出诱人的橄榄枝,可是思虑再三,他还是毅然回到教育欠发达的边疆地区工作。

回到母校后,他承担了“材料成型及控制工程”“焊接技术与工程”专业的核心课程建设。这两个专业有一个特殊学生群体——少数民族预科学生,这些学生在预科学习一年汉语、英语和其它基础知识后,被编入专业一年级继续学习。

这个群体的学生大多来自牧区和蒙古族聚居区,他们的基础和中等教育阶段都是蒙语授课,汉语知识和外语知识较为薄弱,在同一授课班级与汉族学生相比没有竞争优势,容易产生自卑情绪,也容易产生民族隔阂心理。

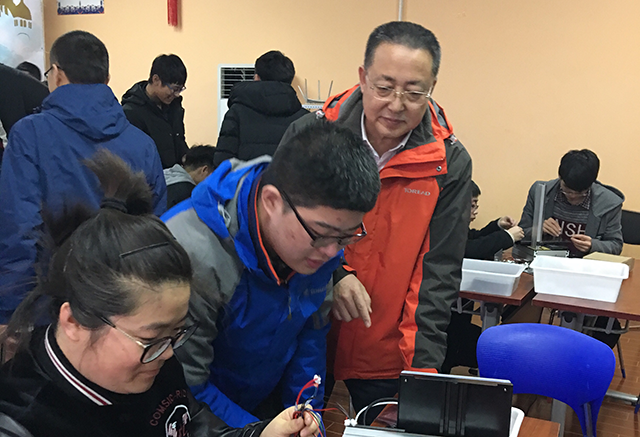

针对这一问题,董俊慧从培养目标、课程体系、教学大纲和实践教学等各个环节进行改革,开展“分层次教学”,在不降低质量标准的前提下,改变教学策略,变通教学方法,完善教学体系,强化语言习得,全程跟班教习。对具有科研秉赋的学生“因材施教”,有的“一对一、吃小灶”,有的“指方向、促拓展”,有的“送外校、开眼界”。

在董俊慧的精心培育和巧妙斡旋下,蒙汉学生团结互助,扬长避短,各抒所长,蒙古族预科生信心饱满,干劲十足。他们中的很多人进入了“内蒙古第一机械集团公司”等自治区大型工矿企业,部分学生现已成为企业的领军人才。

把教育教学改革实践根植于草原大地

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。身为教师,理论习得不难,难在将理论付诸于实践,用实践成果验证理论是否可行。

董俊慧深知其中要义,他不奉行“拿来主义”,也从不喜欢“移花结木”,而是剖析所教专业的人才培养方向,坚持地区特点,把教育教学改革落实到为内蒙古地区培养专业技术人才上来,让培养出来的人才扎根于草原大地。

为此,他充分发挥老教师“传、帮、带”作用,坚持本土培养和引进人才并进的原则,以教师参加竞赛和教学培训为手段,以提高师资学历和职称层次为抓手,切实提高教师队伍的教学能力和学术水平。

董俊慧优化了由不同专业、不同学缘、不同专长人员组成的教学团队,并通过承担学科建设、品牌专业建设、课程体系建设、研究生培养和科研工作,不断提高团队成员的教学、科研水平。

他以专业主干课程建设为抓手,重点培养课程群小组,结合自治区、校级精品课程的建设,建立科学合理的团队组织架构,开展教学研究和教学改革,打造了“焊接冶金学”“材料焊接性”等自治区级精品课程。

在改进教学模式方面,董俊慧组建课程教学小组,实施“每课两人、每人两课”制度,相互听课,相互交流,共享教学资源,取长补短,共同提高教学水平。通过创新教育理念,改进方法手段,对“材料成型及控制工程”“焊接技术与工程”专业学生进行分层次教学,强化工程教育理念,并结合焊接技术与工程专业特点,采用现场教学、案例式教学,充分发挥教师的主导作用和学生的主体作用,提高学生的工程素养。

他尤其重视实践教学,鼓励教师在实验、实习实训、课程设计、毕业设计等各个环节探索“零距离”实践教学方法,还将科研成果和焊接工程案例引入到课程教学中,激发学生的学习兴趣。

“教而不研则浅,研而不教则空”。董俊慧以教改项目和科研项目促进教育教学改革,把教与研相结合,其教研成果获得自治区优秀教学成果一等奖,成为内蒙古自治区工程教育的一面光鲜旗帜。

把论文写在祖国北疆风景线上

36年来,董俊慧始终站在时代发展的前沿,以教书育人为己任,不忘初心,牢记使命,以一个忠诚的教育工作者身份勇立潮头,用亲身实践回应时代呼声,关注时代需求。

随着时代的发展,他把“教学、科研、实践”三结合的培养模式升级为“拔尖创新、复合应用、强化技能”的培养模式,针对学生不同层次、不同能力、喜爱和特长因材施教,趟出了一条独具特色的人才培养道路。

他坚持习近平总书记“把论文写在祖国大地上”的号召,带头开展实践教学,让理论指导实践,让实践掷地有声,让知识学以致用,让内蒙古工业大学培养的工程技术人才把“论文写在了祖国北疆亮丽的风景线上”。

他的教学团队聚焦国家重大战略和地方经济发展,着力将主要成员培养成为国内、区内焊接领域具有较大影响力的带头人、学术骨干,打造自治区材料科学与工程“双一流”学科核心方向。

近几年,团队承担国家级、省部级科研课题40余项,教研、教改项目13项,团队注重服务地方经济,促进科研成果的转化,部分成果已转化为高质量的专著和教材。参编的高等教育“十三五”重点规划教材已走入多所高校课堂。科研项目“航天器舱体结构变极性等离子弧穿孔立焊关键技术与应用”荣获国家科学技术进步二等奖和机械工业科学技术二等奖。

董俊慧喜欢用四个“活儿”来形容他从事的教育工作,即教育是一门“良心活”“功夫活”“技术活”“协作活”。作为全国黄大年式教师团队的负责人,他对学科建设和自治区工程技术人才培养呕心沥血、不离不弃,培养和造就了一支师德高尚、甘于奉献的优秀教师队伍,培养了一批爱岗敬业、服务北疆的优秀学生。

“三十功名尘与土,八千里路云和月。”现如今,躬耕教坛36年的董俊慧,虽繁霜尽染,芳华已逝,但硕果累累,桃李天下,他自豪于自己从事的教育行业,更有驽马十驾、志在千里的豪情壮志。

巍巍青山,壮心不已;莽莽敕勒,挥展豪情;曈曈时节,再启征程。董俊慧说,好风凭借力,送“我”上青云。他和他的教师团队,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下,将借改革的强劲春风,树信心,强毅力,鼓干劲,振精神,为“建设亮丽内蒙古,共圆伟大中国梦”不懈奋斗。

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.