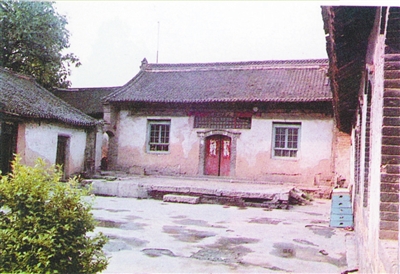

1939年,河南大学迁往潭头(今栾川县潭头镇)办学。图为潭头校总部旧址。学校供图

7月的伏牛山层峦叠翠,河南省嵩县城关镇财神庙斑驳的院墙前,河南大学“薪火征途实践队”队长马世新与队员们一同庄严宣誓:“我志愿加入中国共产党……”

百年皂角树的浓荫,掩映着青瓦飞檐的庙宇,这里是河南大学抗战时期在嵩县办学旧址所在地。队员们的铿锵誓言穿透时空,与抗战时期师生“读书就是战斗”的呐喊共振。

守教育报国初心

河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校。建校伊始,首任校长林伯襄就将“以教育致国家于富强,以科学开发民智”作为办学宗旨,坚守教育报国初心,始终与国家同呼吸、与民族共命运。

1931年,日本帝国主义发动九一八事变。在民族危亡之际,河大成立抗日救国会等团体,印发进步书刊,宣传抗战救亡思想。在一二·九爱国运动浪潮中,师生强烈要求政府抗战,在滴水成冰的冬日卧轨斗争四天四夜。七七事变后,河大学生马可等组成“大众剧团”“怒吼歌咏队”,积极宣传抗战救亡主张。中共河南省委以河大教授嵇文甫、范文澜的名义,创办河大抗敌工作训练班,组织青年学生开展抗战救亡运动。

随着战事吃紧,学校被迫离开开封,辗转至信阳鸡公山、南阳镇平,1939年5月到达洛阳嵩县。医学院落脚嵩县县城,文、理、农及校本部迁往潭头镇。在艰苦的环境中,河大坚持为国育才、维护文化,遵循“安危勿忘”“读书不忘救国”信条,教育学生“尚诚朴、勤学问、重团结、养正气”,成为抗战救国的优秀人才。“那些年,艰苦程度难以形容。老师全心教、学生拼命学,用针线缝本子、拿染料当墨水,什么都打不垮一颗向学的心。”1939年考入河大医学院的张效房回忆道。

作为华北地区唯一坚持敌前办学的高校,河大师生将课堂当成战场,把读书当作战斗,守护文化命脉,播撒智慧星火。1942年,学校升格为国立河南大学,为抗战时期的高等教育书写了悲壮而自豪的一页。

结校地鱼水情缘

抗战办学途中,河大师生所到之处,当地父老无不以宽阔的胸怀,给予了无私支持,师生则饮水思源,积极回报民众。

在镇平,看到当地群众用河水作生活用水,师生们帮他们取地下水,还用带来的发电机解决照明问题;在嵩县,师生们开办医院和护理学校,终日为求诊者治疗,还培养了大批产科人才;在潭头,师生们与乡亲们共饮一缸水,同吃一锅饭。农学院教棉花种植技术,医学院教防病治病,文学院教读书识字,师生与百姓如鱼在水。

1944年5月中旬,日寇血洗潭头,学校教室、实验室被洗劫一空,图书典籍付之一炬,死难师生及家属9人,失踪20余人,酿成“潭头惨案”。村民提前把实验室仪器藏了起来,还把牺牲的河大学生集体安葬。石坷村李永信、李忠贵父子及其后代护坟扫墓,直到现在。

河大师生并未屈服,他们迁往南阳荆紫关,并于1945年3月继续向陕西汉中、宝鸡等地迁移。行程中,部分教师、眷属在陕西商南赵川镇避难10余天,得到乡民全力帮助。离别之际,教师们赠送了一块匾额,上刻“维护文化”4个大字,表达对乡民的致敬。

战火中结下的校地情缘,不会因岁月的流逝而黯淡。如今,河大充分发挥人才、科技、智力优势,与潭头镇“校地结对帮扶”,助力当地发展。今年,学校与嵩县签署战略合作协议,共绘校地共赢、高质量发展的新画卷。

谱教育强国新篇

坚持敌前办学,是河大赓续文化精神、传达民族意志的壮举,是另一个战场的抗战。

“嵩岳苍苍,河水泱泱,中原文化悠且长……”诞生于1940年的《河南大学校歌》传唱至今,它展现了赓续文脉的不屈意志,唱出了爱国荣校的家国情怀。

铭记办学历史,弘扬抗战精神。2005年,河大启动“重走抗战时期办学路”活动,该活动现已成为全校思政品牌活动;2015年,建成潭头办学纪念馆;2018年,建成抗战时期嵩县办学纪念馆,并在各个办学旧址竖立纪念碑;2024年,校史剧《启明》首演成功,讲述李大钊、嵇文甫、陈梓北等大先生的故事;今年,“山河弦歌——抗战中的河南大学”图片展在3个校区同时进行。

河南大学因创新而生,因图强而兴,在抗战烽火中自强不息,坚持抗战坚韧不拔,赓续文化血脉。如今,红色星火化作漫天星河,红色基因深深融入河南大学的每一寸肌理,成为永不褪色的底色,照亮百年学府的育人之途。

对历史最好的致敬,是书写新的奋斗历史。新时代新征程,河大人正以“自信、拼搏、开放、创新”的昂扬风貌,锚定“强理振文、新工新医”办学新主线,全力推动研究型综合性国际化一流大学建设,为教育强国建设提供有力支撑。

《中国教育报》2025年09月08日 第04版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.