位于北京市东城区的中国共产党早期北京革命活动纪念馆(北大红楼)。

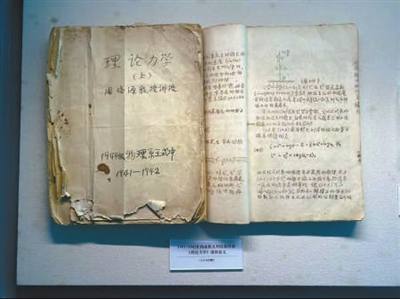

北大校史馆收藏的西南联大教授周培源所授“理论力学”课程讲义。 资料图片

百余年前,时代风雨如晦,神州彷徨。正是在那样的至暗时刻,一粒红色的火种于北京大学悄然点燃。

那抹红,点亮了中国的天际,也照亮了民族重生的希望。

这里是中国最早传播马克思主义的地方,亦是中国共产党主要创始人的思想启航之地。北大红楼,这座屹立于北京五四大街的宏伟建筑沉静而庄重,仿佛一位历史的述说者,无声却磅礴,见证并讲述着那段开天辟地的峥嵘岁月。

“1920年,时任北大图书馆主任的李大钊将受到警察缉捕的陈独秀送出北京,两人约定分别在北京和上海等地筹建党的组织。自此,发自红楼的星火点亮了中国的革命道路。”北大红楼讲解员谢尹楠的话将记者带回那个战火纷飞的年代。

走进楼内,时光仿佛倒流。展览精心复原了当年的图书馆主任室、文科教员室等历史场景,陈设着李大钊、陈独秀、鲁迅等先驱们的珍贵手稿、历史照片与实物。昏暗的灯光下,泛黄的报纸、《新青年》的原本,似乎仍在散发着百年前的思想热度。

北京大学自创建以来,就与国家、民族的命运息息相关。这些不朽的记忆,也被珍藏在北京大学校史馆中。

走进校史馆地下二层,北京大学杰出人物墙令记者印象深刻,这里展出了600余位北大历史上杰出的革命家、思想家、理论家、科学家、教育家的生平简介及照片。这些伟人既印证了北大的光辉岁月,也是民族脊梁的璀璨缩影。

校史馆内,至今还保存着一张特殊的工资单,上面记录了从校长到普通教师的工资。时任图书馆试用书记毛泽东每月领取的薪酬是8块大洋。“在北大图书馆工作期间,毛泽东在李大钊、陈独秀等人的影响下,逐渐建立起对马克思主义的信仰。”北京大学校史馆馆长余浚介绍。

在北大,最不缺的便是绵绵不绝的思想潮汐。近年来,校史馆先后举办“北京大学英烈展”“北京大学与五四运动”“李大钊与北京大学”等红色基因展览,形成校史馆独具特色的“北大精神”系列展。“这些展览对弘扬北大红色基因、革命传统具有重要作用。”谈到策展初心,北京大学校史馆研究员杨琥表示,“希望学生能通过参观校史馆,树立更加远大的理想,将个人命运和民族命运紧密相连,为国家作出贡献。”

2021年,电视剧《觉醒年代》热播,点燃无数青年之心。这部剧令北京大学对外汉语教育学院2023级博士研究生高子妍心潮澎湃,于是,入学之初她就毅然报名成为校史馆的志愿者。“这份选择,源于我内心对北大精神中家国情怀的向往。”在高子妍心中,自己不仅是一名讲解员,更是北大精神的传播者、红色基因的传承桥梁。

几经辗转,正道沧桑。从京师大学堂到北京大学,从西南联大到新时代的北大,岁月迁延,风雨兼程。从北平到昆明,再返回北京;从红楼至燕园,艰难跋涉、几经风霜。每一个历史场景,都烙印着北大人艰苦卓绝的奋斗足迹。每次走进校史馆,高子妍的感悟就更深一层。

“北大的校史不仅属于北大,也属于中国,属于每一代为民族奋斗的人们。每一次讲解,不仅是在回顾过去,更是在照亮未来。”高子妍说出这番话时,目光变得更加坚定,“我们将共同携手,让北大精神在新时代焕发更加璀璨的光芒,在实现民族复兴的新征程上,书写属于我们这一代人的篇章!”

《中国教育报》2025年09月17日 第01版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.