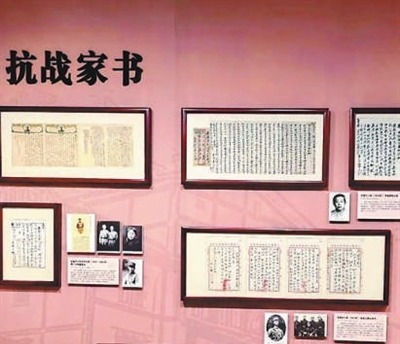

中国人民大学家书博物馆展厅一隅。资料图片

“妈妈,我们应擦干自己的眼泪。我万一不幸为人民战死,那也无须呼哭。你看,疆场上躺着的那些死尸,那(哪)一个不是他妈妈的爱儿?”

“帝国主义与封建势力双层压迫下使我们翻不过身来,而只得毅然走上革命的行列里,为着自己及所有被压迫者奔波奋斗。当然,个人和家乡的小利益便无法顾及了。”

这两段催人泪下的文字,出自23岁的革命烈士冯庭楷。就在信寄出后不久,冯庭楷在巨野战役中遭敌机轰炸壮烈牺牲,甚至连一张遗照也未留下,这封信成为他留在世上最后的痕迹。

走进中国人民大学家书博物馆常设展厅,难言的情绪涌上心头。数千封家书静静陈列,泛黄的信笺、略显暗淡的墨迹,无不诉说着绵密悠长的情愫,定格着难以磨灭的记忆。

“一封家书意味着什么?它薄如蝉翼,承载的感情却重如千钧——那是游子灯下颤动的笔尖,是母亲鬓边滑落的泪痕,是爱人纸上未尽的相思。”中国人民大学家书博物馆副馆长张丁说。

在张丁看来,家书具有巨大的文化价值,它从个人视角记录了波澜壮阔的历史,与其他文体相比,家书里所反映的历史更具体、情感更细腻。家书不仅是家人之间沟通信息、表达情感的工具,也是守护亲情的纽带、传承家风的载体,具有独特的教育意义。

然而,家书作为传达信息的载体,却在逐渐远离我们的生活,看到那些曾经的写信者逐渐老去,张丁下定决心:“抢救,必须争分夺秒。”为此,张丁辞去了在中央媒体的工作,全身心投入抢救民间家书项目。

张丁对家书事业的坚持激励了中国人民大学文学院2023级本科生侯丁鉴,作为学生社团家书学社负责人,他也加入了抢救家书的行列。“我们不只要关注名人家书,普通人的情感也值得被重视。”侯丁鉴表示。

侯丁鉴带记者看到了一封独特的家书。家书上没有字句,只有稚气的画作:小女孩头像代表“女儿”,大拇指代表“很好”,耳朵代表“听”……这封信出自一位名叫庄严的父亲。1991年,庄严给正在上幼儿园的女儿庄小羽写下了这封信,女儿识字不多,他便用数字、图画和谐音的形式,给女儿画了3封家书,默默传递父爱的深沉与温情。

“时代在变,家书的形式也越来越多样。现在的家书或许就散落在社交软件上,变得更加碎片化。记录、保存下时代的‘家书’,也是我们正在做的事。”侯丁鉴说。

一封封家书背后的故事虽平凡普通,却直抵人心。对此,家书博物馆讲解志愿者、中国人民大学公共管理学院2024级博士研究生沈明辉十分感慨。于她而言,家书博物馆讲解志愿者不仅仅是一个志愿服务岗位,更是一个滋养她成长的课堂。“在这里,我触摸到了历史的温度,理解了信仰的力量,明确了奋斗的方向。”沈明辉说,“家是最小国,国是千万家。家国情怀从来不是抽象的概念,而是体现在一代代人具体的人生选择中。”

《中国教育报》2025年09月20日 第01版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.