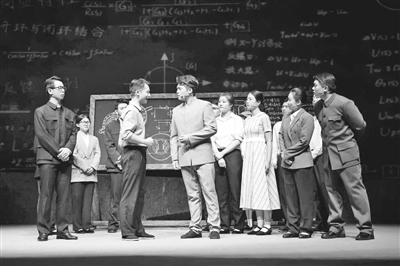

东北大学创排校史剧《同行》。东北大学供图

■高教风向标·聚焦纲要话新局

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出,加强和改进思想政治工作,推进校园文化建设,用好红色资源,加强青少年理想信念教育。新中国成立初期,东北大学106名学生积极响应党和国家号召,毅然“为国转系”,选择了祖国最需要、人才最短缺、艰苦又危险的采煤专业,成为新中国第一批采煤专业的毕业生。1954年,东北工学院(东北大学)发布介绍“54煤”班学习经验的通令,“热血青年、献身矿业、刻苦学习、敬业报国”的“54煤”精神由此诞生。70多年来,“54煤”精神鼓舞激励着一代代东北大学学生始终以国家需要为最高追求,在工业报国、产业兴国、科技强国的征程上薪火相传、弦歌不辍。

习近平总书记在全国教育大会上强调,注重运用新时代伟大变革成功案例,充分发挥红色资源育人功能,不断拓展实践育人和网络育人的空间和阵地。多年来,东北大学以传承“54煤”精神为抓手,弘扬爱国主义光荣传统,扛牢“育人兴邦”使命,主动服务国家战略,为中国式现代化挺膺担当,在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上续写爱国奋斗的新篇章。

坚定理想信念

东北工学院(东北大学)发布介绍“54煤”班学习经验的通令,在第一条指出,“他们十分重视政治思想工作,用一切办法努力提高政治思想水平。把一切学习活动和祖国建设密切联系起来,明确为祖国而学习的方向”。我们要弘扬“54煤”精神中“热血青年、听党指挥”的理想信念和精神境界,坚持为党育人、为国育才,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,实施新时代立德树人工程,不断加强和改进思想政治工作,引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走,以强大的思政引领力教育引导青年学生始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于社会主义,坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义信念、中华民族伟大复兴信心,在成长过程中养成自律的习惯,练就独立思考的能力,拥有承受巨大挑战的自信,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年,培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

提升人才培养能力和质量

“54煤”集体是百年东大人才培养成果的缩影,他们中涌现出了1位中国工程院院士、37位教授(教授级高级工程师),有构建世界领先的“砌体梁”力学模型的钱鸣高院士、被誉为“将岩石力学学科引入中国的第一人”的林韵梅教授、我国岩石破碎学科的开拓者徐小荷教授。我们要弘扬“54煤”精神中“献身矿业、艰苦奋斗”的进取意志和奉献精神,夯实人才培养在办学中的首要地位,进一步深化人才培养改革,主动应对教育数字化与人工智能浪潮带来的育人模式变革,将办学重心、教师精力、激励政策、办学资源优先向人才培养集聚和倾斜。中国式现代化建设需要什么样的人才,我们就培养什么样的人才;学生成长成才需要什么样的知识结构和能力素养,我们就提供什么样的课程体系和培养方案。要建立以科技发展、国家战略需求为牵引的学科设置调整机制和人才培养模式,强化产教融合、科教融汇,在科学的最前沿和产业一线培养未来科学家、卓越工程师和社会治理人才,全面提高拔尖创新人才自主培养质量。

建设高素质教师队伍

“54煤”经验的重要一条,就是“他们尊敬教师,依靠教师,和教师建立了十分亲密的关系”。“54煤”集体表现出了师生之间的热爱、亲密团结及共同为祖国事业而集体劳动的快乐精神。我们要弘扬“54煤”精神中“刻苦学习、尊师重道”的优良品质,大力弘扬教育家精神,深入实施教育家精神铸魂强师行动,坚持把师德师风作为教师评价的第一标准,牢固树立“以学生成长为中心”的教育理念,引导广大教师履行好教书育人第一职责,做学生为学、为人、为事的“大先生”。要进一步完善校院两级教师教学发展工作机制,提高教师培养培训质量,加大表彰激励力度,健全符合新时代好老师标准的教师评价体系,培养造就一大批高水平师资和学术大师。

打造学术共同体

“54煤”是一个集体利益至上、把集体利益看得高于一切的群体,他们提出“向祖国汇报成绩,不让一个人掉队”。我们要弘扬和践行“54煤”集体主义精神,特别是在学术研究领域,在尊重自由探索和个体潜力实现的同时不断增强学术共同体意识,通过深化教育科技人才体制机制一体改革重塑大学的价值和治理,推进以重大任务为牵引的有组织科研体制创新,优化与其他国家战略科技力量的深度互动模式;开展资源配置和评价体系改革,强化尊重创造、尊重劳动的意识,营造学术平等、团队协同的氛围;打造共同成长的环境,聚合师生共同分享探究真理的喜悦,分享不断更新的原创研究和学术成果。

开展生动科研实践

“54煤”集体坚持“国家需要就是我们努力的方向”,这也是东北大学百年爱国主义光荣传统的具体体现。我们要弘扬“54煤”精神中“敬业报国、以国家需要为己任”的担当品格,持续推进中国式现代化,锚定建设教育强国战略目标,以助力赋能辽宁全面振兴新突破为核心深度融入东北全面振兴,以推进中国新型工业化进程、推动形成新质生产力为核心深度融入中国式现代化,着眼国家重大需求,瞄准世界科技前沿,提出事关国家长治久安与人类和平发展的重大科技命题,超前谋划布局科研重心,主动研判共性关键技术的颠覆性发展路径,组织力量参与国家重大工程项目,着力解决工程科技攻关的底层科学逻辑和锻造“大国重器”的真问题,全面提升面向科学前沿和国家重大战略的知识与技术供给能力,提升学校在新型工业化进程中的引领力。

构建爱国奋斗文化生态

“54煤”精神历经70年依旧熠熠生辉,离不开“54煤”集体和全校师生的接续奋斗,离不开学校在爱国奋斗实践方面的史料发掘保护、内涵凝练推广。我们要以传承“54煤”精神为抓手,持续完善东北大学百年爱国精神图谱,在“一二·九”精神、刘长春精神、“54煤”精神、“可可托海的东大人”精神等基础上,系统挖掘梳理学院、学科发展史,推进百年校史中红色文化资源的系统性开发保护,强化内涵建设、精神解析,推出更多代表性文化作品、文化符号和文化表达。要深化爱国荣校主题“大思政课”育人体系建设,将东北大学百年的爱国报国故事、精神图谱和红色文化资源系统融入思政课程和课程思政建设,融入文化品牌培育和实践活动开展,内化为师生的价值基因和行动自觉,汇聚起奋力推进一流大学建设的澎湃力量,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

(作者系东北大学党委书记)

《中国教育报》2025年11月26日 第05版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.