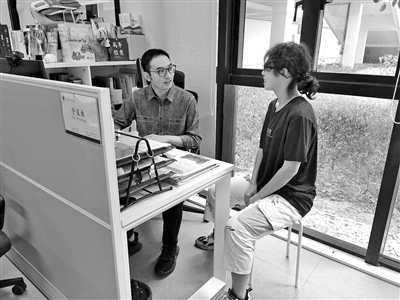

①华南理工大学辅导员办公室及宿舍均嵌入学生社区,辅导员实现与学生同吃同住同生活。 华南理工大学供图

②北京工业大学在学生社区开展多种文体活动。 北京工业大学供图

③北京工业大学在学生社区开展多种文体活动。 北京工业大学供图

在新时代高等教育改革浪潮中,高校学生社区定位正从传统的管理服务机构,转变为全方位、多层次的育人综合体。这一转变不仅是高校落实立德树人根本任务的创新举措,也是推动思政教育落地生根的重要抓手。

自2019年教育部启动“一站式”学生社区(以下简称“学生社区”)建设试点工作以来,各高校积极探索实践,积累了丰富而宝贵的经验,同时也面临着诸多现实挑战。高校应更好地把握学生社区建设的方向和路径,打造具有中国特色、体现思政要求、贴近学生实际的学生社区,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚实保障。

1

多元探索的育人新生态

功能完备型。高校通过建设党员活动室、自主学习室、心理咨询室、交流研讨室、职业规划室等多功能区,打造要素完备、功能齐全的物理空间,满足学生的多样化需求。

资源汇聚型。打破部门壁垒,整合课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等十大育人资源,实现资源的高效利用。

协同育人型。推动校院领导、专业课教师、思政课教师、管理服务人员等多元力量下沉社区,形成育人合力。

精准思政型。利用大数据和信息技术,精准把握学生需求,实现思政教育的个性化、精准化。

自治共享型。发挥学生主体作用,通过学生自治组织参与社区管理,增强学生的自主管理能力。

文化融入型。将区域特色文化、校本文化融入社区建设,增强学生的文化认同感和精神归属感。

2

从理念到实践的发展瓶颈

理念共识有待深化。部分高校对学生社区建设的重要性认识有待加深,存在师生关系不够紧密、社区综合保障不足等问题。少数高校的行政管理人员、一线教师尚未充分认识到学生社区建设的必要性和重要性,对学生社区功能的多向拓展,学生社区从管理场域向教育、管理、服务综合场域的转变重视程度不够。

功能转型面临挑战。受制于住宿资源紧张、基础设施薄弱等原因,部分高校学生社区公共空间存在数量不足、分布不均衡、功能不适配等问题,难以满足学生的多样化成长需求,利用效率较低。

体制机制亟须完善。学生社区有待进一步健全党组织、创新机制、激发活力。第二课堂建设存在教育内容碎片化、供需不匹配、评估反馈机制缺乏等问题。例如,部分高校的学生党组织仍按院系、学科专业或年级班级来划分,缺乏在学生社区层面的有效组织和管理。

治理效能有待提升。多元主体协同治理机制尚未完善,各主体之间沟通协同不足,治理效能有待提升。精准思政在信息化、智能化方面仍需加强。例如,部分高校的职能部门之间以及职能部门与书院、院系跨条线、跨组织的沟通协同有待提升,各主体之间的信息共享和资源整合不足,导致治理效能不高。

资源整合需要加强。资源输入缺乏整体统筹,存在资源配置的真空区和重复叠加。学生对教育资源的了解和参与度不够,选择和参与呈现碎片化。例如,部分高校的育人资源分散在不同部门,缺乏统一的管理和协调,导致资源浪费和重复建设,学生难以系统性地了解和参与各类育人活动。

3

深化“三全育人”社区实践体系

打造硬件设施完备的物理空间。高校应构建集党员活动、自主学习、交流研讨等多功能于一体的公共空间,形成综合性育人共同体。规划中须注重空间布局的合理性,避免功能重叠,预留未来发展空间,提升舒适性和安全性。

实现各类育人资源的整合汇聚。高校须整合课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等十大育人资源,打破部门壁垒,实现资源共享与协同。资源整合中应建立跨部门协调机制,利用大数据精准识别学生需求,定期评估使用效果,优化配置策略。

强化多元育人队伍的一线协同。高校应凝聚党政干部、行政人员、专业课教师、学团队伍和服务管理队伍等多元主体,推动一线协同育人。在此过程中,应建立多元化育人队伍培训机制,明确职责分工,避免重复和遗漏,并通过激励机制鼓励各方积极参与。

推进精准思政模式的贯彻落实。高校要运用大数据和数字技术,精准把握学生特征,定制个性化教育方案。推进过程中,应加强数据采集和分析能力,确保数据准确完整,并定期评估教育效果,根据反馈及时调整教育策略。

营造学生积极参与的生动局面。高校应充分发挥学生主体作用,组织学生参与社区管理,发挥学生自我管理委员会的作用。在此基础上,应建立学生参与社区管理的长效机制,开展多样化培训和活动,提升学生的自我管理能力,并定期收集学生反馈,及时调整管理策略。

推动特色校本文化的有机融入。高校需深入挖掘本校历史文化资源,将红色文化、校史文化等融入思政教育。实施过程中,应通过多样化载体和形式将特色文化融入日常教育,增强学生文化认同感,并定期评估文化育人效果,优化文化育人策略,确保文化育人工作的持续优化。

(作者单位:西南医科大学)

《中国教育报》2025年11月26日 第06版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.