习近平总书记指出,要深入推动教育对外开放,统筹“引进来”和“走出去”,不断提升我国教育的国际影响力、竞争力和话语权。要扩大教育开放,同世界一流资源开展高水平合作办学。

中外合作办学作为教育高水平对外开放的载体,是统筹推进教育、科技、人才“三位一体”融合发展的重要实践平台。中外合作办学院校在跨文化科研合作与人才培养中有着独特价值,其核心使命在于以开放促改革、以融合促创新,既服务于国内高质量发展需求,又为全球科技进步贡献中国智慧。

自《中华人民共和国中外合作办学条例》颁布以来,中外合作办学迅猛发展,已成为联通中外教育、科研、人才的重要桥梁。目前,运行中的11所具有独立法人资格的中外合作大学已成为中外合作办学的典范。如何推动中外合作办学高校实现“引进来”和“走出去”的协同发展、集聚全球高水平创新人才、服务高水平科技自立自强、成为教育科技人才一体化发展的战略支点,已成为中外合作办学发展的时代命题。

中外合作办学的科技创新基因

中外合作办学的科技创新“基因”

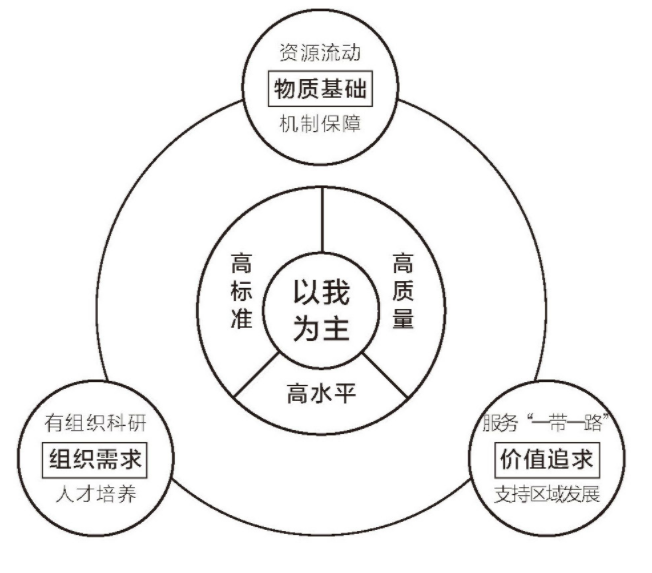

战略协同:坚持“以我为主”与“融通中外”相结合。

坚持“以我为主”与“融通中外”相结合,是推进中外合作办学高水平科技创新的必然要求。习近平总书记指出,“发展具有中国特色、世界水平的现代教育”,包含着我国教育发展应当具有中国特色、国际视野、时代特征等深刻内涵。中外合作办学作为中国特色、世界水平的现代教育的重要实践路径,坚持“以我为主”与“融通中外”相结合的科技创新原则,其本质上是对中国特色教育现代化道路的深刻诠释,体现了中外合作办学支持科技创新的战略基点。

“以我为主”是根本前提,体现了中国特色教育现代化的自主性。中外合作办学扎根中国大地办教育,就是要坚定不移地坚持党对中外合作办学工作的领导,坚持立德树人,坚持社会主义办学方向,坚持科技创新的主体性地位,不断提升教育对外开放的质量和水平。“融通中外”则是发展路径,体现了中外合作办学的国际竞争力。中外合作办学立足国内国际两个大局,瞄准世界学科专业前沿,广泛开展基础研究国际合作,高标准、高水平、高质量引入国际师资力量、国际质量保障体系和科研评估标准,构建融通中外、世界水平的国际人才培养与科技创新平台。

资源整合:坚持创新资源流动与机制完善相结合。

坚持创新资源流动与机制完善相结合,是推进中外合作办学高水平科技创新的物质基础。中外合作办学作为教育高水平对外开放的“试验田”,其核心生命力源于创新资源的有序、高效流动与整合。坚持创新资源有序流动与机制完善相结合的科技创新原则,其本质上是加快高水平教育“引进来”和“走出去”。

一方面,中外合作办学利用办学母校的优质教育资源和创新要素,推动人才资源、科研仪器、课程体系等要素的跨境流动,形成了跨文化科技创新网络,有效推动我国高等教育体系向“开放共生”转型。另一方面,创新资源的跨境流动产生了科技创新“溢出效应”,外方提供方法论工具,中方提供应用场景,通过“引进-消化-再创新”的路径,形成“理论输入-实践验证-标准输出”的创新闭环。这种创新模式倒逼我国教育评价从结果导向向增值评价的范式转型,同时不断催化“多元共治”的新型治理模式,推动我国高水平科技自立自强的能力跃迁,构建有利于全球科技创新的生态系统。

组织重构:坚持有组织的科技创新与高水平人才培养相结合。

坚持有组织的科技创新与高水平人才培养相结合,是推进中外合作办学高水平科技创新的组织需求。坚持有组织的科技创新,是中外合作办学联合国内国际战略力量的关键举措,能有效超越传统学科机构的限制,在最大范围内汇聚大量国际顶尖科学家,促进国际战略力量的强强联合,不断汇集研究领域的创新资源,推动资源整合与组织重构。

有组织科技创新的核心使命是落实创新驱动发展战略,实现协同创新。中外合作办学通过有组织科研将全球科技攻关需求和国家战略需要转化为具体科研任务,集中中外高校、企业资源协同攻关,联合打造跨国别、跨领域的科教产教融合平台,畅通国际科研平台的人才交流机制、成果转化机制、人才培养机制,为科技创新与科技协同发展注入新活力。

有组织的科技创新和培养高水平人才之间是相辅相成的有机整体。高水平创新人才自主培养离不开高水平科技创新的支撑,高水平教师队伍也需要在重大科技攻关任务中锻炼造就。依托国际人才开展跨学科协同创新,攻克关键技术难题的同时,也以科研育人,将高水平科研成果转化为高质量科技创新人才培养优势,实现“科研选题即育人方向、成果产出即人才能力”。

价值共生:坚持服务“一带一路”建设与支持区域发展相结合。

坚持服务“一带一路”建设与支持区域发展相结合,是推进中外合作办学高水平科技创新的价值追求。中外合作办学是特殊的全球性办学形态,开放性是其重要特征。新时代的中外合作办学务必积极践行全人类共同价值,依托历史和文化两条主线,将人类命运共同体理念融入“大思政课”体系,帮助中外学生树立人类社会整体意识。同时,中外合作办学应主动融入“一带一路”科技创新网络,组织开展科技“出海”等活动,搭建联合研发平台,在科研合作与人文交流中发挥桥梁作用,助力构建人类命运共同体。

同时,服务“一带一路”建设须以区域产业基础为实施载体,充分发挥中外合作办学优势,将“一带一路”的科技创新需求与区域产业升级诉求转化为共同的科研命题,加速产学研融合和技术转移转化,加快科研成果的本土化发展,实现中外合作办学与区域经济社会发展浑然一体、无界融合。

中俄联合科技创新的“深圳实践”

中俄联合创办深圳北理莫斯科大学是习近平主席与普京总统达成的重要共识。学校由深圳市人民政府、北京理工大学、莫斯科国立罗蒙诺索夫大学(简称“莫斯科大学”)三方合作设立,是第一所具有独立法人资格的中俄合作大学。学校依托三方办学优势,致力于开展中俄联合育人与联合科研攻关,奋力书写新时代中俄教育科技合作精彩答卷。办学以来,深圳北理莫斯科大学(简称“深北莫”)不断探索中俄联合科技创新的实践路径,稳步将办学愿景转化为发展实景。

第一,贯彻系统观念,推进创新范式变革。

一是完善政治引领机制。深北莫坚持社会主义办学方向,自成立之初,学校就形成了在7名董事(其中深圳市、北京理工大学各两个席位)领导下的校长负责制,构建“办学三方会议”“董事会”“学术委员会”等多个决策机制,指导参与学校重大事项决策。针对中外合作办学治理结构特点,推动党建工作深度融入办学章程和合作协议,在治校理教体系中充分融入党委会会议制度,严格执行党委“前置审议制度”,确保党委对学校重大事项进行充分政治把关,不断凝聚办学治校强大合力。正是这种高效的办学治理模式,不断突破两国科研合作“壁垒”,有效推动了两国三校间科研创新的高效合作。二是打造开放包容的科研创新氛围。国际化是深北莫建设世界一流国际化综合性研究型大学的重要战略举措,开放包容的文化基因深深植根于学校教学与科研中。学校采用中俄英三语教学,外籍教师来自全球17个国家,占比超过60%,90%的教学科研人员具有国(境)外教育或工作经历,累计培养了超过600名外籍学生。2025年下半年,学校在校学生总数将达到4700人,国际学生占比约13%。学生和教师群体的多元性为深北莫带来了中俄两国教学方法和教育理念的深度融合与创新。三是实现国际教育互认。深北莫实行“双文凭”培养机制,依托中俄联合教学体系互认机制,符合条件的毕业生可同步获得莫斯科大学和深北莫两校的学位证书,实现中俄两国学历资格的互认衔接。在此基础上,两校共建国际人才培养平台,已联合培养研究生400余名,推动中俄优质教育资源在课程体系、导师团队、科研平台等维度的系统性融合,实现优质教育资源的跨国流动与优势互补。

第二,突出科研特色,注重国际协同创新。

一是强化学科交叉融通。依托莫斯科大学在数学、物理、化学等基础学科的优势和北京理工大学在电子与计算机工程、智能感知等工程应用学科的优势,深北莫进一步深化基础学科与工程技术学科的交叉融合,加快布局交叉学科体系,如物理化学、生物力学和生物工程等已纳入深北莫和莫斯科大学博士联合培养项目,两校计划联合开设人工智能、生物医学等专业,加快构建“基础学科矩阵+应用技术集群”的学科协同发展格局,实现俄语区优势学科的本土化嫁接。二是构建人才资源跨国流动“双通道”机制。深北莫创新打造中俄高端人才共引共用机制,学校的教学、科研人才队伍50%以上由莫斯科大学选派,在双学籍专业中,这一比例更是接近90%。这些选派教师均具备博士学位或高级职称,其中包括16名俄罗斯科学院院士(通讯院士)。目前,深北莫已与莫斯科大学建立教师互访交流机制,全面推行中俄“双导师制”培养模式,支持研究人员在中俄两国实验室轮岗工作,实现科研人员的双向流动。这种中外名师联合教学、跨国科研团队协同攻关的模式,既实现了优质教育资源的跨国界整合,更成为深北莫区别于同类院校最鲜明的特色以及独特的竞争力。三是创新跨国科研协作体系。深北莫通过“双平台+双制度”的系统化设计破解中外合作科研壁垒。在学术资源共享方面,学校在全国首创中俄联合共享文献数据库与中俄学术期刊,构建覆盖基础研究、科技成果转化全链条的文献信息资源保障体系,实现中俄科研成果的快速与开放共享,显著提升跨国科研协作的文献信息资源配置效率。在知识产权管理方面,学校建立全流程协同制度,基础研究成果实行中俄两地同步专利申请机制,应用型技术则通过中国国际高新技术成果交易会(深圳高交会)、莫斯科创新周双平台进行转化孵化,从制度层面解决跨国合作中成果归属、权益分配等核心难题。这种学术资源共享、知识产权共护、成果转化共通的全链条创新机制,为中外合作办学的科研创新体系建设提供了可复制的实践范式。

第三,优化科研布局,强化国际人才培养。

一是搭建国际化前沿科研平台。创新“三地三校”联合科研中心运行机制,与北京理工大学、莫斯科大学联合成立莫大-北理工-深北莫应用数学联合研究中心,在三地三校分别建设两个实验室,形成科研国际集群效应。围绕人工智能、化学与材料科学等交叉学科领域,成立化学与材料科学、放射化学与放射生态学、现代生物学前沿科学等4个中俄联合研究中心,设立前沿交叉研究院、人工智能研究院等8个联合科创平台,依托三方优势资源打造世界一流的学术交流、人才培养平台。二是依托科研平台集聚国际人才团队。深北莫坚持围绕特色科研平台布局国际人才链,以人工智能研究院为例,围绕情感智能与普适计算、数字经济与社会计算等4个中心建设,搭建“首席科学家-中心主任-专项课题负责人-学术骨干”的四级人才梯队。目前,人工智能研究院已集聚中国两院院士、发达国家院士等7名院士专家,4名国家级高层次人才以及20余名教授级国际人才。三是培育国际创新人才反哺科技创新。深北莫实行“科研项目-人才培养”双螺旋计划,将国家自然科学基金等重要项目分解为多层次科研训练模块,院士专家负责顶层设计,青年科研人才承担子课题“揭榜领题”,研究生负责实验辅助,形成三级科研联动机制。此外,实行中俄“双导师制”,实现本硕博贯通式科研培养。近3年来,深北莫在校学生发表高水平论文90余篇,获得各类学科竞赛奖项350余项,其中国际奖项超过70项。

第四,促进中外融通,赋能区域科技经济。

一是深化国际科研交流合作。深北莫以构建跨国创新生态为目标,牵头成立中俄创新创业人才联盟,与莫斯科国立鲍曼技术大学、俄罗斯国际航空公司、白俄罗斯国立大学、德国拜罗伊特大学等30余家“一带一路”沿线国家和地区的高校、企业签订合作协议,形成覆盖科研创新、人才培养、成果转化的多维跨国联动网络。学校积极搭建国际学术交流高端平台,承办海上丝绸之路国际产学研用合作会议材料专题研讨会、上合组织青年科技创新论坛平行论坛,“罗蒙诺索夫”国际青年学者学术论坛等国际学术交流活动,不断推动与“一带一路”沿线国家和地区在新材料、航空航天、智能制造等领域的产学研协同创新。二是服务区域科技经济发展。依托深圳活跃的科技创新与产业协同发展优势,深北莫致力于探索关键核心技术攻关的“深圳路径”,由俄罗斯科学院副院长、著名放射化学专家卡尔梅科夫院士领衔的放射化学与放射生态学科研中心,与中国广核集团有限公司(中广核)深度开展科研合作,共同进行下一代核电关键技术攻关等联合研究。在产业协同上,深北莫依托广东省智能感知与计算重点实验室,与华为、中广核等企业建立“需求感知-联合研发-中试基地”,开展全链条合作,近年来技术合同成交额逐年递增。三是打造中俄特色国际科普教育平台。深北莫整合三校科研优势,组建了一支由22名中俄院士领衔、100余名中俄科研人员组成的科普教育团队,形成20+模块化科普课程群。同时,匠心打造融学术、文化和科普于一体的品牌活动——知识科学文化节,累计举办500余场活动,吸引包括40余名中俄院士在内的300余名专家学者来校交流,线上线下关注人数突破70万人次。在2024年第三届知识科学文化节期间,俄罗斯副总理德米特里·切尔内申科致贺信称赞道:“在中国举办科学无界开放周,为两国、两国高校和学术界架起又一座友谊桥梁。”

深北莫的实践证明,中外合作办学的科技创新效能取决于战略性协同的高度、创新要素整合的深度、服务国家重大战略的广度和支持区域科技经济发展的力度。通过建立权责明晰的合作框架、创新要素流动机制、完善科教融合培养体系、搭建国内国际双循环价值网络,不仅可以有效破解跨国科研合作的制度壁垒,更有利于探索教育、科技、人才“三位一体”协同发展的新范式。这些经验对中外合作办学服务国家战略,提升我国教育、科技、人才的国际竞争力,促进“一带一路”科技创新合作具有重要借鉴意义。(作者谢欢欣系深圳北理莫斯科大学校长助理、办公室主任,副教授级研究员;陈军系深圳北理莫斯科大学助理研究员。本文为深圳市哲学社会科学规划2024年度课题“中外合作办学党的建设的深圳实践研究”[SZ2024D013];深圳市教育学会“十四五”规划2021年度教育科研重点课题“新时代教育对外开放背景下中外合作高校辅导员队伍素养提升研究”[ZD2021001]研究成果。本文图片由作者提供)

来源:《神州学人》(2025年第8期)

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.