5月中旬,全国30余家中央和地方重点新闻门户网站,在为期一周的时间里,深入探访重庆大学、西南政法大学、重庆邮电大学、四川美术学院、重庆理工大学、长江师范学院、重庆电子工程职业学院、重庆能源职业学院等高校,用教育的情怀、媒体的视角、主流的声音、融合的力量,聚焦新时代重庆高等教育改革与发展的脉动与梦想。

“务实、低调,这里很‘重大’”

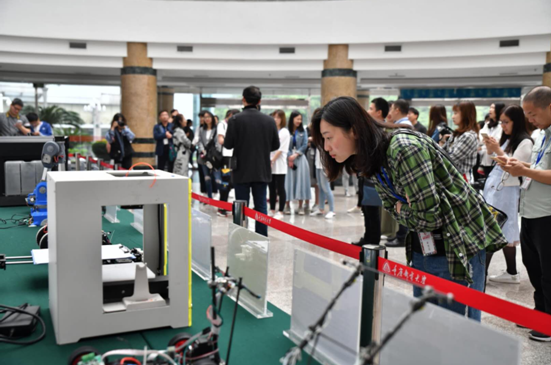

5月13日上午,“2019全国主流网络媒体重庆高校行”大型融媒体采访活动首站走进重庆大学。来自全国的主流网络媒体记者不仅走进重大校园参观校史馆、深空探测中心、虎溪云湖、电镜中心等,还就重庆大学办学特色、校园文化、新工科建设、文科突破等话题进行深入采访。

“研究学术、造就人才、佑启乡邦、振导社会”,作为国家“双一流”建设(A类)高校——重庆大学,其发展建设备受全国各地媒体关注。

对大众而言,重庆大学并非声名远扬,她静静坐落在人文荟萃的文化名区——沙坪坝区,一如重庆大学师生朴实无华。

但重庆大学在工科领域却有不一般的影响力,一直以机电、能源、材料、信息、生物、经管等学科优势而著称的重庆大学,在建筑、土木、环保等学科方面也处于全国较高水平。

令记者感到“惊讶”的是,和重庆大学同龄的90岁院士鲜学福,满头白发,但他依然以共产党员的标准,活跃在学校教育一线,发挥光与热。

而另一位重庆大学电气工程学院教授蒋兴良,则让记者感触到“重大精神”:坚守野外30余年,主要研究极端恶劣环境下电网外绝缘、覆冰与防冰减灾,先后奔赴高海拔、高山冰雪等生命禁区做试验,建立世界首个野外自然覆冰试验基地,成功破解西电东送、三峡工程、青藏铁路等输电难题。

如果说鲜学福、蒋兴良是工科教师吃苦耐劳的代表,那么重庆大学外国语学院教授李永毅,则展示了学校文科建设的底蕴与积淀,李永毅7年磨一剑,将70万字拉丁文翻译为中文,为此斩获了去年的鲁迅文学翻译奖,这在国内尚属首次,引起了强烈的社会关注。

“西政创新”:培养卓越法治人才

5月14日上午,采访团深入了解了学校校史馆、法律诊所、西政青年之家文创馆、司法鉴定中心,共同探访了新时代法学教育的“西政创新”。

作为新中国最早建立的高等政法学府,改革开放后国家首批重点大学。当前,西南政法大学正在加快“双一流”建设步伐,着力推进内涵发展、特色发展,努力建设成为全国一流、国际知名、特色鲜明、优势突出的研究型高水平大学。

走进西南政法大学的学生活动中心,一个挂着“法律诊所”的招牌吸引了采访团成员们的注意,办公室里人流如织,来自法学专业的志愿者轮流值班,为市民免费提供法律咨询。

据悉,“法律诊所”分了不同的“科室”,有婚姻法、民法、劳动合同法等部门,为市民提供有针对性的专业法律服务。志愿者不但每天免费“坐诊”,为社区居民提供法律援助服务,还坚持每周走进社区,通过“三下乡”的方式进行义务法律宣传,提供咨询,并无偿代理案件。

自2006年7月成立以来, 881名“法律诊所”的志愿者利用课余时间走进社区街道,为广大群众提供800余次法律咨询,为困难群体代理诉讼案件超过300件。

在与全国主流网媒记者座谈交流会上,西南政法大学党委书记樊伟从坚持“严”字当头抓党建工作;坚持“实”字托底抓中心工作;坚持“优”字贯通抓保障工作三方面介绍了学校相关情况。

他表示,西南政法大学是一所有故事、有担当、有情怀、有作为、有梦想的大学。建校近70年来,一代代西政人负重着西政的负重、艰难着西政的艰难、幸福着西政的幸福、梦想着西政的梦想,培养了近三十万优秀学子。

此外,西南政法大学校长付子堂还向全国主流网络媒体的记者们详细介绍了学校在立德树人、人才培养、师资建设、科学研究、社会服务、国际化水平等几个方面取得的成绩。

付子堂谈到,历经近70载的励精图治,学校恪守“博学、笃行、厚德、重法”的西政校训,坚持“教学立校、人才兴校、科研强校、依法治校”的办学理念,逐步凝练出“心系天下,自强不息,和衷共济,严谨求实”的西政精神,已形成以法学为主,哲学、经济学、文学、管理学、工学等多学科协调发展,从本科到硕士、博士研究生教育以及继续教育、留学生教育等多层次、多类型的人才培养格局。

重庆理工大学:新工科、思政工作、人工智能

在重庆理工大学,从杨家坪校区到花溪校区,从清研理工创业谷到汽车科技馆、教育部工程研究中心、学生活动中心、体育馆、校史馆......记者团们不仅深入了解了学校的“硬件”设施,还进一步深度了解学校近八十年的办学内涵。

据了解,重庆清研理工创业谷科技发展有限公司是重庆理工大学与清华大学苏州汽车研究院联合重庆市九龙坡区政府等单位共同打造的产、学、政、金、研背景的孵化平台。该创业谷利用市场化的管理机制,构建“四轮驱动”创新孵化培育模式,形成“孵化平台+基金+研究院+检验检测”的协同创新体系,给入驻该创业谷的创新企业带来系列利好政策、技术指导和基金支持。可为企业提供办公研发、小试中试、规模生产的“三级孵化”场地,打通从苗圃、加速、产业园的三级孵化链条。

党委副书记、校长石晓辉表示,学校办学历史悠久,家国情怀厚重。1940年,学校应国家兵工所需而诞生,经过多年发展,学校正朝着“建设特色鲜明、西部一流的高水平应用研究型大学”奋斗目标前进。

据介绍,作为工科优势高校,高质量服务于重庆市新产业发展,始终是重理工新工科建设的使命,也是探索新工科的应然需求。为此,重庆理工大学坚持需求导向,创新发展,实施专业提升计划,推进传统工科升级改造(新型工科)和现有工科与其他学科的交叉融合(新生工科),促进“工-工”“理-工”“工-管”等学科交叉融合,打造“人工智能+机械工程”等新兴学科专业群,形成一批理工、工管、工医等交叉复合的新兴工科专业。

重庆邮电大学:触摸人工智能时代下的“重邮速度”

重庆邮电大学的校史馆展柜,展示了我国从第一代的“大哥大”到“3G手机”的各个阶段最具代表性的几十款手机,让大家真切感受到新中国邮电通信事业发生的翻天覆地的变化。

重庆邮电大学党委书记、校长李林围绕学校办学历程、办学精神,学校“一场所两高地”建设,贯彻落实立德树人根本任务,学校人才培养模式,政产学研平台建设等方面综合介绍了重庆邮电大学的改革与发展情况。

李林表示,在重邮69年的办学历程中,学校努力培养德智体美劳全面发展,具有扎实的专业知识、持续的发展能力、执着的行业情怀的高素质创新型人才;努力取得一批高水平原创性成果、战略性技术与创新产品;努力在推动信息行业发展和全市经济创新力和竞争力提升方面发挥重要作用。目前已形成了艰苦创业、奋发有为的办学精神,形成了求真务实、勇于创新的办学追求,形成了立足信息行业,服务地方的办学价值。

据了解,近年来,被誉为“中国信息通信人才的摇篮”的重庆邮电大学,抓住西部大开发、重庆大建设、信息产业大发展的历史机遇,秉承“修德 博学 求实 创新”的校训,坚持特色办学、开放办学、创新办学,致力于信息领域高素质创新型人才培养,致力于信息科学技术研究,致力于国家、行业、地区经济社会服务,致力于社会文明传承创新,争取为我国信息产业和地方经济社会发展做出新的更大贡献。

四川美术学院:艺术”与“教育”融会贯通

“如此桃花源般的景致,真不敢相信是在大学校园内!”初识川美,不禁发出感叹。在川美校园内,可见农耕,可观画展,这座没有围墙的校园成为乡土文化、公共文化生长的沃土,川美校园也因此成为“首届国际公共艺术奖”亚洲地区唯一获奖项目。

四川美术学院院长庞茂琨介绍,学校接待过很多国内外的同类型高校的人来参观,都十分赞叹,中国还有这样的大学校园。庞茂琨表示,学校在打造校园的过程中,坚持生态怡人、文化塑人、环境育人,注重尊重自然、尊重环境、尊重人。

值得一提的是,在四川美术学院虎溪校区校园中心区域,还保留了农舍,让原来居住在此的农民继续在这片土地上春耕秋收,充分体现出学校以人为本的办学思想,让师生也领悟到人与人之间的尊重与关怀,达到环境育人的目的。

川美思政部主任陈勇表示,川美积极探索把大学生思政工作代入主题创作、重大历史题材创作中,并通过将经典美术作品融入思政课堂、让艺术家跨界讲思政等方式,让思政教育内容和形式更加丰富多样,促使学生由被动接受变为主动自学。

毕业后的“出路”好,是四川美术学院“吃香”的一大原因。除了培养职业艺术家,川美也非常重视学生创新创业能力和意识的培养,学校创新创业氛围浓厚。

据四川美术学院学生处副处长张弛介绍,川美微企园自2009年创办以来,构建了全域创新的专业教育体系、分层递进的创业课程体系,搭建了功能完备的创新创业实践平台等,仅10年时间,已成功孵化注册微型企业213家,园区年产值达到8000万元,吸纳创业大学生1000余人。

重庆能源职业学院:民办高等职业教育发展速度

从搜索看喜爱品牌、从记账App看年轻人收支、从微博看企业营销,大数据站在让人意想不到的角度观察和记录着每个人的行踪。这是重庆能源职业学院“大数据科学营”上的一幕,“大数据科学营”由重庆能源职业学院携手阿里云计算有限公司、飞象工业互联网有限公司联合开展,也是学校建校10周年纪念活动之一。

“参加科学营的63名学生已经在2019年分类考试招生中被学校录取,入校后他们将享受‘阿里+重大’的创新培养模式。”据重庆能源职业学院大数据学院副院长陈国靖介绍,阿里巴巴已与重庆能源职业学院建成了西南地区首个设置在高职院校的大数据学院,共同培养大数据智能技术应用型人才,助推重庆市大数据产业的快速发展。

在人才培养方面,能源职业学院携手阿里巴巴集团,实现校企双方共同参与专业设置、制定人才培养方案,实行项目制培养;在师资方面,携手重庆大学,开展师资培训、研发能力提升,培养高素质技术技能人才。

“电梯实训基地全部采用电梯生产企业在用的真实设备,包括2台扶梯、10台直梯、30个模块、180套设备,价值3000余万元。”在电梯实训中心,重庆能源职业学院电梯学院执行院长司良群教授介绍了电梯专业建设情况。

据了解,2014年,重庆能源职业学院与世界500强企业瑞士迅达(中国)电梯公司共同创办了电梯学院,这也是西南地区首个培养电梯专业高技能人才的高职教育基地。

在人才培养上,校企双方从培养方案到课程安排、教材编写、师资培训、实习实训、学生管理等,每一个环节都共同参与、有序推进,开展深度合作育人。

在油气储运仿真实训室,主编、记者们了解到这是油气储运工艺仿真石油天然气工程类专业的核心实训室,是由重庆市财政支持建设的实训基地。是重庆行业学会指定石油天然气科普教育基地。

“重庆能源职业学院是重庆市唯一开设有油气开采技术、油气储运技术、城市燃气工程技术三个专业的高职院校,其对口的就业单位有中石化、中石油、中海油和所属的石油化工分公司、石化研究院、石化设计院、大型跨国石油公司、航空油料公司、港口等。”据重庆能源职业学院能源与食品药品学院院长许行教授介绍,该专业毕业生一直是企业“争抢”的对象。

重庆电子工程职业学院:西部职教“排头兵”的高水平特色发展之路

走进重庆电子工程职业学院,承载着53年悠久历史的校史馆,充满创新与活力的“重电众创e家”,“大师”荟萃的的长安汽车大学智能制造工程学院,智能化的大数据可视化创新中心、重电-华为智慧创新中心、智能安防工程实训室……重庆电子工程职业学院之行,让记者们感受到了这所西部职教“排头兵”的办学实力。

将数据转变成具体的图表和符号,展现在大屏幕上,供控制中心工作人员决策和使用,这样的场景不仅仅出现在科幻电影中,它也正在重庆电子工程职业学院“上演”。

在大数据可视化创新中心,基于高精准电子地图、监控画面的综合监视、统计数据的实时呈现等技术的大数据可视化,让采访团成员们亲身感受了它在提升组织决策判断力、整合优化信息资源和服务等方面的重要作用。

据学校人工智能与大数据学院相关负责人介绍,该创新中心是学院与多家企业联合承建的。每年,企业会向中心提供数千万的可视化项目,进而让师生在实际的可视化制作中,适应行业规则与标准,精进技能水平,同时服务社会发展。

在智慧校园IOC智能运营中心,大家可以通过屏幕感受学校生活与教学的智慧化。通过“一网、一中心、一平台、N应用、一管理”的模式,学校被连成了一个智慧化的有机整体。

学校根据重庆市产业发展背景,通过“产业链”“技术核”“职业域”的全对接,以大数据、人工智能、物联网技术、智能制造为骨干,努力打造面向世界水平、全国一流、区域领先、重庆特色的8个专业集群体系。

重庆电子工程职业学院党委书记孙卫平表示,学校连续三年获得全国高职院校“服务贡献50强高校”,同时,还是全国高职院校“教学资源50强高校”“全国就业50强高校”和“全国创新创业50强高校”。学校连续两届蝉联国家级教学成果奖一等奖,这在重庆高校中尚属首例,在全国高职院校中也屈指可数。

重庆电子工程职业学院校长聂强从学校综合实力、战略区位、专业特色、领军人才培引、育人成效等方面介绍了学校办学情况,同时对学校的未来发展及规划进行了分享。“到2022年,学校在制度、机制、标准等方面取得重大改革突破,成为中国特色高职学校现代 治理的标杆、‘大人物’领域职业教育标准的引领者、‘全人教育’培养卓越工匠的开拓者、 服务长江经济带绿色智能发展的创新源、‘行企园所校’命运共同体的构建者、‘一带一 路’走出去产能的成长伙伴。”

长江师范学院:“十新”举措构建新时代重庆教师教育新体系

“志合者,不以山海为远”。5月17日上午,长江师范学院举行“新师范”建设新闻发布会。这意味着,长江师范学院以一所地方师范院校的使命担当,率先在重庆启动建设“新师范”,这将对重庆、乃至西部地区教师教育的新发展起到重要的推动作用。

长江师范学院党委副书记戴玄表示,学校顺应新时代教师队伍建设新要求,按照“缘起新要求、依据新标准、借力新技术、构造新形态”建设“新师范”内涵,开启教师教育新探索。

长江师范学院党委书记彭寿清结合建设背景、学科优势、人才培养模式等方面介绍“新师范”建设行动计划。“新师范”建设目标是建构新体系、打造新质量、形成新特色三个方面。

在人才培养体系方面,彭寿清表示,到2022年,基本建成教育学学科实力与教师教育人才培养质量双优、职前培养与职后培训贯通、小学—初中教师培养同步,开放、融合、互动的教师教育人才培养体系。

建设“新师范”,具体有何举措?彭寿清表示,学校将在UGSS教师教育共同体(师范院校、教育行政部门、城市优质中小学、农村薄弱学校四位一体)探索实践的基础上,从新定位、新平台、新布局、新机制、新抓手、新模式、新阵地、新课程、新技术、新队伍十个方面着力构建新时代重庆教师教育新体系。(中国教育新闻网记者 张春铭)

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.