前几天,当手机的页面显示教师资格证面试“合格”两个字,这意味着我已经具备了成为高中语文老师的资格。从我上小学开始,就许愿自己能够成为一名语文老师。带着对中国文学的无限热爱,小学、初中、高中,十二年的时间,我的语文成绩一直名列前茅。只是想起几年前我在旧纸堆里摸打滚爬的场景,当时的我一定想不到今天的我决定从事鲁迅研究。

九年义务教育加上三年高中,我的语文课本一直是人教版。哪怕高中换了一个城市读书,也没有断绝我与人教版教材的缘分,因此我的文学基础知识的建构都来自人教版教材。

今年我拿出旧课本开始准备教师资格证考试,翻开当年的课文和笔记,熟悉又陌生的感觉扑面而来。回忆的游丝在纸张间穿行,我似乎又看到了曾经的自己。每一行笔记是如何写下的,每一个关键词是如何画下的,都能够找到一个相对准确的坐标。原来曾经在课堂上的一点一滴,都为我的今天奠定了基础,提供了可能性。

读书的时候,除了庞杂的文言文,最难懂的便是鲁迅先生的文章。鲁迅的文章出现在人教版的教材里超过十次,几乎每学期都要与他相见。文学家、思想家、革命家,《呐喊》《彷徨》《故事新编》,这些词不知道背了多少遍。在课堂上,语文老师总是试图去解释鲁迅到底写了什么。鲁迅处于新旧交替时期,加上复杂的社会政治文化背景,仅凭老师几节课的讲解,是不足以让我们理解的。因此,排斥的情绪逐渐产生了。

自小阅读唐诗宋词,一心想要读古代文学方向的我,始终不将鲁迅的作品放在心上,因此只有一些粗浅的理解。《风筝》里那个被“我”训斥的小兄弟,似乎只是记性不好。《从百草园到三味书屋》里的景物描写,传达的是童年里的美好。《藤野先生》里热心的老师,是“我”一直怀念的人。……这一系列的认知,一方面来自应试教育阶段较为正确的“答案”,一方面来自年幼的单纯。像所有文字晦涩难懂的作家一样,鲁迅在我的心里留下了刻板印象。

不过,教材上的许多插图我很是喜欢。比如三味书屋的照片、靠在柜台上喝酒的孔乙己、躲在闰土背后的水生、放风筝的小兄弟……鲁迅说他读书的时候爱描绣像,课本上的这些插图我在读书的时候多多少少都临摹过。我记得有些是丰子恺先生的画,仿起来有些意思。那时总是想知道鲁迅是怎么描绣像的,这个场景自然无法亲见,但许多同学在课桌上刻上一个“早”字倒是屡见不鲜。

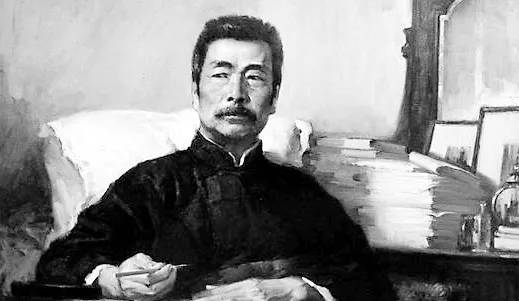

常常在教材上或者教辅资料上看见鲁迅那张严肃的脸,他不带一点笑意的,酷酷的表情,似乎文章里透出一些冷气是应该的。

初一那年我读了陈丹青先生写的《谈笑大先生》,幽默的笔法让我印象深刻。读完之后,仔细想来鲁迅似乎也不是那么讨厌,或许我真的没有认真地去了解他。那是我第一次隐约悟到,辛辣冷峻的文字背后站着的这位鲁迅先生,或许值得“一见”。

进了大学,我如愿读了中文系。进校之初就听老师说,鲁迅是中国现代文学之父,学现代文学不读鲁迅,无疑自毁半壁江山,几乎寸步难行。迫于学业压力,我开始阅读鲁迅。

从熟悉的《呐喊》《彷徨》到极为难懂的《野草》,而后包括一系列杂文。人民文学出版社18册《鲁迅全集》,被我断断续续花费半年的时间全部读完。虽然其中有一些细读也不完全理解的内容,但这次阅读让我重建了对鲁迅的认知。

随着年龄的增长,我也有了一些属于自己的别样经历。以未及20岁的年轻心灵去体会鲁迅,忽觉许多深刻的思考若非亲自体会不能书写得如此淋漓。

我曾经仅将《从百草园到三味书屋》看作童年回忆,以为作者回忆童年的时候总是带着许多甜蜜。重读鲁迅之后我开始明白,写于1928年的《朝花夕拾》是鲁迅处于人生低谷期的一场心灵自救。简而言之,作品中的童年多么幸福美好,人生现状就有多么痛苦。如同萧红在《呼兰河传》里写祖父的园子,鲁迅笔下的百草园是历经沧桑后心灵的栖息地,是贮藏美好的“后乐园”。

与《藤野先生》里热心的老师形成鲜明对比的是给予我冷漠讽刺的其他同学,人生的深切苍凉不言而喻。

同样入选人教版教材的《祝福》《孔乙己》,所传达的不仅是当时的社会现状,还有鲁迅对生命现实的思考。

在鲁迅的一生里,他似乎始终在找寻出口,为思想找出口,为中国找出口。在反复挣扎的过程中,他在《野草》里展露了自己的心迹。《风筝》不只是一段记忆,更是一阵又一阵的隐痛。人生在世,许多事情都是一错永错,无法弥补。入选高中语文读本的《秋夜》也选自《野草》,因为一句“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”被人们熟知。殊不知在文字的背后,是作者内心的无限寂寥与孤寂。秋天的夜晚凄清寒凉,仅以标题就能感受到文字夹缝里刺骨的寒冷。

鲁迅的文字如同无垠旷野冷冽的寒风,从黑夜走向白天的日子,文字背后的心却始终滚烫。我在成长历程中,被爱,被保护,自由快乐地长大。随着我逐渐看见这个世界,一个人去往许多地方,遇见一些人和事,才开始慢慢明白鲁迅。

经历家族的衰落,作为长子,过早地承担起一个家庭的重担,这些都是鲁迅身上无法抹去的印记。在五十余年的生涯里,鲁迅从未放弃与现实社会的斗争,体制外的批判更是让人读来醍醐灌顶,有酣畅之感。这样的姿态,才是中国知识分子该有的。

或许在几年以后,我会站在讲台上给我的学生讲鲁迅。正是这样一个鲁迅,让我放弃了十几年来侧重阅读的古典文学,决定转而进行现代文学研究。在如今的学术界,有人认同鲁迅,也有人批判鲁迅,这都是正常的现象。但不可否认的是,鲁迅的作品穿越百年的时光,在今天仍然有沉甸甸的价值。无论他的观点在如今看来有多少进步,有多少不合理,矢志不渝的批判精神仍然是每个时代都需要的。

随着年龄的增长,我再读鲁迅可能会有更多区别于现在的思考。我期待着,期待着这一天的到来,如同期待着一次初见般的重逢。

如今我尚处于人生的平稳期,对于鲁迅的理解依赖于感情,或许有一天,我的理解会依赖于经历,依赖于事实。如果你问我一个优秀文学作品的定义是什么,我会说:是鲁迅,更是鲁迅贯穿在作品中的精神。——认识绝望,而后反抗绝望。看清人生悲剧的内核,却能怀着向死而生的勇气坚定地往前走。

作者简介:高星雨,笔名雅鱼,生于1998年,安徽明光人。江苏省南京市作家协会会员。作品在《中国青年作家报》《青春》《陕西诗歌》《新安晚报》《淮风》《峨眉山月》《南京日报》《安徽商报》《淮河晨刊》《琴台文艺》等公开发表。诗歌入选《青春》杂志《2019大学生诗歌年选》,散文入选南京出版社《大家的青春》。曾获由江苏省作协举办举办的江苏省高校诗歌大展优秀奖。

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.