1981年的秋天,18岁的翟婉明考上西南交通大学,才第一次坐上火车,从江苏靖江奔赴四川峨眉山。

当时,由于大雨致使宝成铁路一段路基塌方,翟婉明只能辗转上海、昆明,花了四天三夜才到达目的地,一路忍受着疲惫、饥饿和生怕钱不够的惶恐。“那种感觉就好像挨了当头一棒,给我上了毕生难忘的‘入学第一课’。”翟婉明回忆说,那时就想,火车能不能跑得更快些?坐得更舒适些?因而在入学之初,他就萌发了改变中国铁路落后面貌的想法。

随后40余年的时间流转,火车六次提速、高铁从无到有,我国建成世界最大的高速铁路网,风驰电掣的“复兴”速度纵横神州。而在这期间,翟婉明从本科生、硕士博士研究生,到学校首席教授,再到中国科学院院士,始终坚守在轨道交通领域教学与科研一线,让人生与中国铁路发展“耦合”。

翟婉明院士在实验室指导学生。鞠红伟 摄

车辆与轨道耦合

创新铁路工程动力学理论

在翟婉明求学时,经典的车辆动力学、轨道动力学理论分属两个领域,是将车辆和轨道分开进行研究的,遇到复杂的车辆与轨道相互之间的动态作用问题,传统研究的局限性就凸显出来。

“车是在轨道上跑,两者是一个互相依存的整体,它们为什么不在一起研究呢?”在1990年春天,还不到27岁的翟婉明提出设想:把车辆系统和轨道系统视为一个相互作用、相互耦合的整体大系统,综合研究列车在线路上的动态行为。

在传统的学术权威面前,这个设想十分大胆。而面对这样一个复杂的大系统,如何高效求解是最大的阻碍。

此前,翟婉明的博导孙翔教授在重载列车动力学研究中,就已经面临“算不动”的难题,迫切需要一个适配的算法,这个任务就交给了翟婉明。

翟婉明将时间与精力倾注在这一研究上,夜以继日地思考。在一个凌晨,半梦半醒的他突然灵机一动,想到可以结合著名的纽马克方法,反向利用隐式时间积分方法,从而构建快速显式数值积分方法,“当时一下从床上爬起来,赶紧把它写下来,然后如饥似渴地推导。”

这种适合大系统动力分析的快速显式数值积分方法,后来在国际上被称为“翟方法”,得到广泛采用。而在当时,该方法也直接为翟婉明“车辆—轨道耦合动力学”的理论研究设想提供了算法支撑。

与重载列车动力学的研究相比,车辆—轨道耦合动力学是一个更加复杂的大系统,对计算的要求更高。

当时计算机资源不足,翟婉明就错峰使用学校的计算机房。白天机房里人多,争着用计算机,他就开展理论推导、分析,晚上别人走后,他钻进机房,把一组组计算参数输入到不同的计算机同时计算。第二天在别人来之前,他早早地把计算出来的一大批数据取走。

在提出设想后的几年里,翟婉明就这样不断完善“车辆—轨道耦合动力学”理论,结束了长期以来将机车车辆和轨道割裂开来研究的局面,为我国后来的火车提速和高铁建设奠定了扎实的理论基础,这一理论体系在国际上被称作“翟模型”。

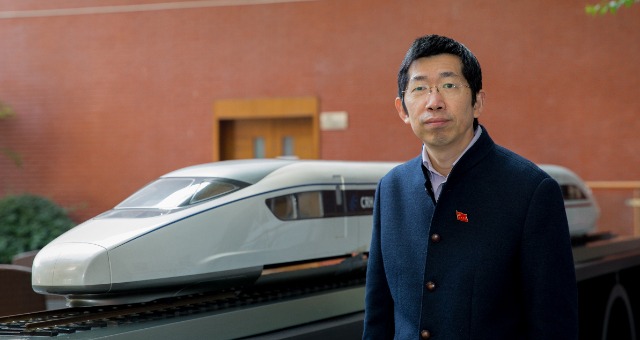

翟婉明院士与实验室的高铁模型合影。鞠红伟 摄

理论与实践耦合

深耕中国高铁发展战略

中国地域面积广、地形地貌复杂,为高铁建设带来的挑战之多,世界罕见。而在高铁建设初期,最大的挑战是没有设计标准和建造标准。

该难题的解决得益于翟婉明提出根据动力学理论来科学预测高速行车的动态性能,即基于理论模型模拟高速列车在线路上的行驶过程,看行车的性能指标是否满足标准,从而倒推线路设计参数的合理值。

“也就是说,我们在线路设计图纸阶段,就能把行车的状态模拟出来,从而不断优化调整设计参数。”翟婉明介绍说,高铁建设成本高,绝不是“摸着石头过河”,必须确保万无一失。

当然,理论的突破离不开实践的检验。

为了验证自己的研究,翟婉明常常带领团队跟着铁路安全员一根轨枕、一根轨枕地走,到现场寻找答案,开展了大量调研和现场试验。像2008年京津城际高铁开通之前,铁道部组织了高速行车试验,为了采集一座特大桥上的高速行车动力学性能指标,他带着测试团队在现场一待就是35天。

“当时他一直和大家在测试工棚开展测试,到现场去掌握第一手的实验数据对于验证理论模型的正确性至关重要。”赵春发1998年读博士时就已经加入了翟婉明团队,如今是西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室列车与线路研究所副所长,他回忆说,由于线路上白天有列车运营,团队只能晚上去布点收集数据,而翟婉明冲锋在前的精神,一直激励着整个团队,“即使是现在,遇到重大数据的采集时,他依然挺在一线。”

正是在这样的刻苦钻研下,翟婉明团队的研究成果直接支撑确定了不同类别高铁最小曲线半径、曲线外轨超高、缓和曲线长度、坡度代数差等线路设计关键参数,被广泛应用于我国各种类型的高速铁路工程设计,包括第一条建造标准最高的京沪高铁、第一条客货共线的福厦高铁、第一条大跨度桥梁上铺设无砟轨道的昌赣高铁等“从0到1”的标志性工程。

科研与教学耦合

培养轨道交通拔尖创新人才

“要完全实现中国轨道交通引领世界的梦想,还有很多工作要做,需要很多各种类别、各种层次的科技人才来支撑。”翟婉明谈到,目前教学的主要任务,就是培养高层次轨道交通领域的拔尖创新人才,而在他看来,要实现培养目标,科研和教学是分不开的,两者须融为一体。

一方面,在重大科研实践中培养高层次人才,是翟婉明带学生始终坚持的方向。

“科研不是纸上谈兵,翟老师看重的,是你的科研能不能在实践中解决真问题。”李鹏浩博士期间师从翟婉明,如今是兰州交通大学的一名教师,他回忆说,导师以实际行动激励大家既要有服务国家战略的宏大视野,又要能以严谨的态度处理好细节,同时掌握好科研方法。

而另一方面,翟婉明团队坚持将最新的研究成果及时融入课堂、融入教材,把最前沿的理论和方法传授给学生。

“现在高速铁路发展那么快,你再去讲20年前的东西肯定是落伍的。”翟婉明长期主讲“铁路大系统动力学理论”“车辆—轨道耦合动力学”两门课程,这两门课程是车辆工程、载运工具运用工程两个国家级重点学科的主干专业课。他的理论专著《车辆—轨道耦合动力学》,随着我国高铁建设不断完善和丰富,已经出版至第四版,第五版也正在修订中。

在学生中间,翟婉明的严格是出了名的。“铁轨上1毫米的误差可能引发事故,科学研究岂能有丝毫马虎?”这是他常挂在嘴边的话。

“我们交上去的论文,翟老师方方面面都会注意到,经常是改得一片红。”罗俊在博士期间师从翟婉明,毕业后也留在了团队从事教学科研工作,他谈到,这种严谨治学的态度和学风,让年轻的学生和老师成长得更快。

严师出高徒。目前,翟婉明培养博硕士研究生和博士后已超过100位,他们活跃在我国高速铁路、重载铁路以及城市轨道交通各领域,许多已经成为学术带头人和技术负责人,正在为我国铁路交通事业的发展持续不断贡献智慧与力量。(中国教育报-中国教育新闻网记者 葛仁鑫)

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.