江苏联院中华中专办学点消防救援技术专业学生进行消防车出水操作。本文图片均为学校供图

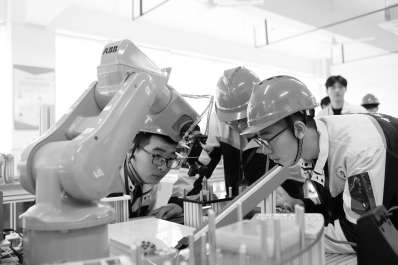

江苏联院常州刘国钧分院工业机器人专业学生进行安装调试实训。本文图片均为学校供图

江苏联院交通技师学院办学点机电一体化专业学生进行普车加工实训。本文图片均为学校供图

在加快推进现代职业教育体系建设的进程中,中高职贯通培养作为优化高技能人才结构、提升人才培养质量的关键路径,正面临从“规模扩张”向“内涵发展”的深刻转型。江苏联合职业技术学院(以下简称“江苏联院”)以30余万在校生、118家办学单位的体量,承担着大规模的五年制高职贯通培养任务。近年来,面对省域中高职贯通培养“管理协同难、资源衔接散、教学适配弱”等痛点,学院以数智技术为引擎,聚焦协同治理、教学资源、教学实施三大环节,探索出一条“数智赋能、系统集成、精准育人”的贯通培养新路径,为省域中高职高质量一体化发展提供了鲜活样本。

1 协同治理:

数智平台破壁垒

构建一体化管理“强中枢”

省域中高职贯通培养涉及多元主体,传统管理模式下,学籍管理、课程衔接、质量评价等环节容易陷入“信息孤岛”“各自为战”的困境。江苏联院以省级智慧管理服务平台为枢纽,推动治理模式从“松散联动”向“系统集成”跃升。

数据中台驱动科学决策。学院搭建覆盖全省118家办学单位的“业务数据中台”,通过建立统一的数据标准和接口规范,平台实时采集各校人才培养方案、课程开设、师资配置、实习实训等关键数据,为学院谋划办学布局符合区域发展要求、专业设置匹配产业转型升级、师资队伍建设靶向指引等重点工作提供精准指导,为科学化决策提供坚实依据。

流程再造打通双重“淤点”。学院将学籍注册和转段审核等多项关键业务标准化、线上化。由上交纸质盖章材料改为系统自动抓取和数据匹配,审核周期由平均2周缩短至3个工作日,打通了“时间淤点”。办学单位通过上传实施性人才培养方案与学院统一研制的120个指导性人才培养方案进行比对,完成与培养目标和课程目标指标体系矩阵关系的校准,有效避免了课程内容方面的交叉、重复,打通了课程“内容淤点”。

多场景耦合强化过程监督。依托物联网与区块链技术,对实训教学、企业跟岗等场景进行全程数字留痕,尝试同步构建学生技能成长预警模型。如机电一体化技术专业的“跟岗实习”,当某学生在实习单位操作设备得到指导师傅回传的“工业机器人调零设置不熟练”评语,关联之前他在工业机器人技术训练课程中多次答错“转数计数器更新步骤”情况,平台将自动推送信息提醒班主任、专业课教师和企业师傅,三方协同制定帮扶方案助力学生技能提升。

2 教学资源:

数智重构强衔接

打造立体化课程“生态圈”

贯通培养的核心是课程的无缝衔接与资源的高效共享。江苏联院以数智技术为纽带,推动教学资源从“分散建设”向“共建共享”、从“静态供给”向“动态进化”转型。

集成资源平台推动共建共享。根据江苏联院目前各办学单位资源建设情况,建立“逻辑统一、物理分散”的“1+N”模式五年制高职智慧教育资源平台,实现共建共享。“1”是学院总平台,“N”是各办学单位分平台。总平台提供统一身份认证、统一网络教学空间、统一设置课程知识图谱,并通过标准数据接口与各办学单位的分平台互联互通。学院师生可以一站式便捷访问所有平台上的专业教学资源,同时能够将自己的所思所学产生新的资源更新至平台资源库中,在共建共享过程中生成更多优质资源。

螺旋迭代构建一体化课程体系。依托“长周期、阶梯化、螺旋式”五年一贯制人才培养模式,开发了与职业能力层级相匹配的新形态教材及配套数字化资源,构建“基础+平台+专项+拓展”一体化课程体系,依据学情数据动态组织与推送学习内容。学院已开发院级规划教材953部,其中231部入选国家规划教材,获全国教材建设奖一等奖2项、二等奖2项,学院教材建设工作得到国家教材委员会通报表扬。依托五年制高职智慧教育资源平台建成210门院级及以上在线精品课程,其中国家级课程4门、省级课程29门。全院数字化课程覆盖率达80%以上。

虚实融合拓展实训场景。学院积极引入虚拟现实(VR)、增强现实(AR)及数字孪生技术,针对高风险、高成本或难以再现的真实工作场景,建设沉浸式、交互式的虚拟仿真实训教学资源,将技能训练从实体空间延伸至虚拟空间。先后建成133个示范性虚拟仿真实训基地,覆盖服务13个专业大类。例如,消防专业构建了高度仿真的灭火救援数字孪生场景,学生可在此虚拟环境中,反复进行火情判断、设备操作、团队协作与战术决策等全流程演练,突破传统实训在时间、空间、安全及成本上的多重限制,极大地拓展了技能训练的深度与广度,有效锤炼了学生在复杂情境下的应急实战能力。

3 教学实施:

数智赋能促变革

构建以学生为中心“新课堂”

数智技术的终极价值在于推动教学从“标准化输出”转向“个性化生长”。江苏联院以课堂为主阵地,探索出“精准教、个性学、协同研”的教学实施新模式。

混合式教学重塑课堂形态。在江苏联院的贯通培养课堂上,“课前预学—课中研学—课后拓学”的混合式教学已成常态。如计算机网络技术专业,教师课前通过平台推送“网络拓扑设计”微课与测试题,系统自动生成学情报告,标注“子网划分”“路由规划”等薄弱点;课中,学生分组完成真实企业项目的拓扑设计,教师借助AI互动工具实时捕捉讨论焦点,针对性解答;课后,平台为不同水平学生推送分层作业,学有余力者可挑战“网络设备选型”拓展任务。这种模式下,学生课堂参与度和知识留存率明显提升。

数字画像支撑精准育人。为学生建立“成长数字画像”,整合学业成绩、技能测试、心理测评、企业评价等数十个维度数据,形成可视化的能力发展图谱。如某机电专业学生,画像显示其“机械制图”能力突出但“电气控制”较弱,教师便为其定制“弱电+强电”融合学习包,并推荐参与企业“机电一体化”项目实践。从中职阶段到高职阶段,画像持续更新,不仅为教师提供教学依据,更为学生职业规划提供“数字参谋”。依托画像指导后,学院毕业生工作满意度由“十三五”末的79.5%上升至“十四五”末的86.30%。

跨域协同激活有组织教科研。学院建立“跨办学单位联合教科研机制”,各专业(课程)建设指导委员会依托数智技术构建“跨校工作坊”“虚拟教研室”。组织各办学单位教师通过远程视频会议开展集体备课、同课异构、同步观摩、实时研讨;汇聚学院各办学单位名师,利用虚拟教研室围绕五年制教育教学难点热点开展专题攻关。这种“数据驱动、跨域协同”的教研模式,使教师教学能力不断提升,近3年来,有3000多位教师荣获省级及以上各类教学能力比赛和技能竞赛奖项。

江苏联院的实践表明,数智技术不是简单的工具叠加,而是通过数据贯通、资源重组、流程再造,重构了省域中高职贯通培养的教学生态。从管理协同到教学适配,从资源共享到个性成长,数智技术正推动贯通培养从“物理结合”走向“化学融合”。面向未来,随着人工智能、区块链等技术的深入应用,职业教育必将迎来更高效、更精准、更有温度的发展新形态。江苏联院的探索,不仅为省域中高职贯通培养提供了可复制的“数智方案”,更印证了职业教育类型定位下,技术赋能与教育规律深度融合的无限可能。

(作者王伟系江苏联合职业技术学院党委书记、院长,金玉系江苏联合职业技术学院副院长)

《中国教育报》2025年11月25日 第05版

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.