多年来,青岛黄海学院创新创业教育学院深入践行“知行合一”校训,秉承学校创新基因,发扬优秀传统文化培根育人、红色革命文化铸魂育人、大国工匠文化实践育人、创新创业文化协同育人的“四文化”融合育人特色,通过搭建和优化破茧房、搭营房、育花房、暖心房“四房联动”链条,打造高素质应用型人才培养新范式,助力学生成长成才,赋能区域经济社会发展。

学校应用型人才培养“四文化”融合育人特色

激活创新思维 构建接续式育人新体系

学院锚定高素质应用型人才培养目标,不断破旧立新,着力构建“思维破界+认知重构+跨界融通”逐阶攀升的育人体系,有效破除了创新创业教育单纯依赖传统路径的弊端,做到“破茧房、搭营房”。

通过将跨学科课程包、跨文化工作坊、跨学院导师团建设纳入优质项目接续培育梯队,将专业课程理论传授嵌入创新实践环节,实现了专创融合、理实一体和学用贯通,为学校培育种子选手、打造优质团队和孵化高阶项目奠定了基础。

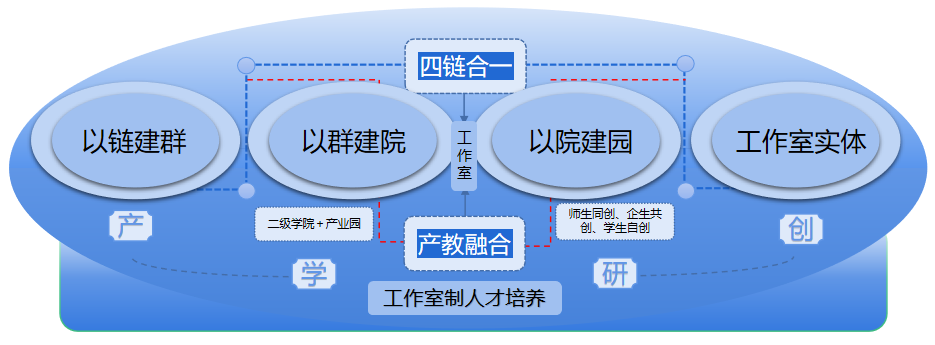

学院对接优势资源,基于“学院+产业园”的校企协同育人机制,充分发挥自身资源统筹作用,积极联动信息科学与工程学院、国际商学院、智能制造学院、智慧城市工程学院、教育学院等二级教学单位,着力打造创新思维训练街区和创意实践工作坊,并遵循以链建群、以群建院和以院建园的逻辑机理,以创新驱动、产业引领、数智赋能为轴,创建课程联动和思维迸发“旋转门”,有效激发了师生同创、企生共创和学生自创意识。

学院通过自主研发“破壁—冲锋—跃升测评系统”,优化了国家大学生创新创业训练计划项目筛选和中国国际大学生创新大赛及其他双创类竞赛申报流程,为持续监测项目孵化和团队进阶状态提供便利。

“四链合一”开展工作室制人才培养

学院以满足区域产业发展需求为导向,力求产业链、教育链、人才链、创新链“四链贯通”,聚力发挥国家级众创空间、省级大学生创业孵化示范基地、市级青年创新创业基地等作用,编织真场景、真问题、真成长一体化产教融合实训网络。

学院协同国际交流与合作处、教学工作部、国际商学院、马克思主义学院等16个职能和教学单位,深挖需求和痛点,完善长效机制,搭建国际化、开放式实践园区;将链式思维融入15个校建现代产业学院、上百家创客工作室载体建设全过程,打造产教深度融合共同体;助力学校与华为集团、青岛国合对外经济技术合作有限公司等数十家实体单位共建协同创新中心,促成机器人创新工作室、环境遥感与监测科创工作室、雷锋班班长工作室等在校内外开花结果,以真实数据驱动跨境电商、智慧物流、医养健康、影视艺术等项目资源库,以及山东省创客之家、山东省社会科学重点研究基地、思政教育VR实践教学中心及5个省级示范性实习(实训)基地建设,实现了由机制引领到需求适配再到链条拉动的攀升。

近年来,学院与青岛西海岸新区农业农村局、乡村振兴局结对子,带动多家企业行业和专业学院齐力建设乡村振兴产业、元宇宙数字艺术产业等创新营地,辐射成效显著。

提供实践平台 绘制谱系式成长新图景

学院坚持专创融合、思创融通和科创融汇,在人才培养上,将靶心指向“种子遴选—养分供给—花期管理”全生命周期培育,联动兄弟单位面向全体学生实施“育苗滴灌”计划,实现“育花房、暖新房”。

学院借助DeepSeek、TRIZ创新理论等工具,筛选创新潜质好、创造能力强、推广价值高的实战项目,让学生进入种子人才库进行重点培养;配置双创导师和产业教练,如钱学森学院由国家重点实验室研究员领航应战,国际商学院由对外经贸大学、青岛科技大学创新方法研发团队现场把关,指导学生提升学业水平和专创融合能力,并将优质项目定期推送到高阶平台打磨、历练和提升;设立成果转化加速器,促进师生同创、企生共创、学生自创工作室建设和高素质应用型人才培养提质增效。

近年来,学院依托全校27个自建平台,聚力整合智能制造产业学院、统计与大数据技术产业学院、数智商务产业学院等三个现代产业学院优势资源,出版《产教融合视域下依托现代产业学院培育应用型创新人才实践研究》《中国文化游习视域下的应用型卓越人才培养实践研究》等著作6部,推送国家大学生创新创业训练计划项目3600余项,学生参加中国国际大学生创新大赛获省赛金奖2项,孵化成效明显。

高素质应用型人才培养部分成果

实施暖心工程 打造融合式育人新生态

学院凝心聚力,坚持校、政、行、企四方聚合联动,多主体协同打造有温度、有质感、有韧性、有情怀的应用型人才培育与个性化成长空间,通过构建创新保障安心、心理赋能贴心、文化浸润暖心的服务生态,使学生真切感知到参赛苦乐,并复盘项目得失,以缓解焦虑情绪、拓展宽阔视界,营造出创新即生活、创业有动力和创意能落地的浓郁文化场域。

学院广泛实施“创客谱系”传承计划,依托大学生创业孵化基地和大学科技园、数字经济创新创业园、影视产业孵化园等“一地三园”,建立校友创新创业成果数据库,实现了创新思维溯源、创造能力提升和创业成效呈现“可追溯”,并联合校友会定期邀请优秀毕业生和创新创业典型人物返校开展创客沙龙,现已促成百余个产教融合、校企合作实践项目落地。

学院“暖心工程”汇智润心,已为大批学生纾困解难。学校坚持以文化滋养厚植创新土壤的做法,推进“学业+产业+创业”三业融合战略的实施,经验做法先后入选产教融合校企合作典型案例、山东省创新创业教育工作典型案例等。

未来,学院将持续精准定位自身职能,不断优化“四房联动”链条,为大幅提升应用型人才培养质量赋能增效,助力学校融合式育人和创新发展再上新台阶。

工信部备案号:京ICP备05071141号

互联网新闻信息服务许可证 10120170024

中国教育报刊社主办 中国教育新闻网版权所有,未经书面授权禁止下载使用

Copyright@2000-2022 www.jyb.cn All Rights Reserved.